2020年06月26日

丹後網野町 とり松さんの「ばらずし」 クセになるんです!

わたくし兵庫県民ながら京都丹後地方のソウルフードである 「ばらずし」 大ファンなんです。この地方の冠婚葬祭には必ず出て来るなくてはならない存在だとか…「見て下さい美味しそうでしょう!」…上に乗っかってるのは「そぼろ」、普通鶏肉ですが違います「鯖のそぼろ」、四角い押し寿司に甘く煮た鯖のそぼろが他所のばら寿司との違いをハッキリと主張しながら、何とも言えない懐かしい味・・・「美味いねぇ・・・」地元民でなくても気がつけばまた食べたくなる、そんな県民性を超越したふるさとの味なのです。

そんな中、私のようなよそ者が気軽に食せるお店が丹後網野町の「とり松さん」・・・これは「丹後セットB」 あのばらずしと揚げ物とお造りにあら汁がついてます。氷の上に置かれたお刺身は旬の魚にサザエでとっても美味!これで二千円って安くないですか?地元芦屋ならこんな値段じゃ喰えませんよ!因みにあら汁が茶碗蒸しになった丹後セットAはなんと1850円絶対お得です!(価格は参考で、変わる場合もありますから…)

これは「特選にぎり9貫」 これで2千6百円って芦屋なら完璧2倍はしますよ! で、小振りのシャリが私好み、内容は季節によって変わるそうです…

そして私の好物である「旬のお魚の唐揚げ」 (時価)。板前さんが時間かけてじっくり揚げた旬の魚はパリパリっと骨まで食せます。

お店の出で立ちはこんな感じ。清潔感あって入りやすい・・・こちらでお世話してくれる女性の方々、皆さん明るく丁寧ですよ。

広い駐車場が横にあります。只、路面がジャリなのでバイクの駐車には注意してくださいね。

ここで布引クラシックスおススメツーリングプランのご提案です!↓

・先ず、「とり松さん」でランチを食べる。(和膳の他、単品も頼める)→コチラ

・その後「ミルク工房 そら」 さんでジャージー牛のソフトクリームを食べる。→コチラ

・帰りに地元のスーパーで「ひらひらミルピィ」を買ってその場で飲む!(パッケージは持ち帰る)→コチラ

コロナがこの世から収束して欲しいと願いつつ、秋にはそうなると仮定して→二千円前後で美味しいお魚を食せる「とり松さん」皆さんで尋ねてみては如何でしょうか・・・ 2020.06.26 布引クラシックス 松枝

Posted by nunobiki_classics at

00:25

│ツーリング向けグルメガイド

2020年03月01日

1975 NORTON COMMANDO 850 Mk3 Roadster プチ報告その6

販売用車両の整備、水面下でこっそり進行中。今回はエンジンのボトムを作業を致しました・・・

この総重量10㎏を超えるダイナミックさがコマンドの魅力の源・・・

ツインエンジンとしては長い89mmのストロークに77ミリのビッグボアで360度クランク、その衝撃とは半端じゃない。

6本だったスタッドボルトも7本に追加、同時にダウエル性も強化され万全のモノとなる‥

これは、コネクティングロッドのキャップ側のシェル、右が古いモノで摩耗の跡がはっきりと分かる。そして、左が新しいモノ(グリス塗布)、ここのオイルクリアランスは大切なんです・・・

発売当初から亀裂に破壊するなどトラブルメーカーだったコマンドのクランクケース、強度以外に、実はオイルライン的にも不可解な設計がずっと続いていた・・・

ノントラブルなメードインジャパンを意識し後手後手ながら改良を続け遂に満足できるモノが完成したのは、ファイナルモデルとなったこの850Mk3が最初で最後なんだ・・・(悲しい…)

カムシャフトの端面に出ていたカエリを旋盤で軽く修正し・・・

クランクシャフトと共にケース内に挿入・・・

そして、フロントのアイソラスティックのラバーを交換・・・因みに、このスラスト方向のクリアランス調整の式は850Mk2まではシムの交換、それをスクリューを設けアジャスト可能に改めたのはこのMk3が最初・・・

で、脱着せずに調整可能になったMk3タイプがデリバリーされているので、750や850Mk2に於いても是非使ってみて欲しい・・・

そして、コマンド850Mk3のエンジンボトム、完成致しました・・・こうしてみると、500で始まったノートンツインも設計的には異常な排気量である850となってしまう。今更ながらアイソラスティックシステムの重要性が見て取れる・・・

750に比較してトルクの大きな850は当然ながら発する衝撃も大きいからボトム廻りの整備こそ入念にしなければならない。クランクピンにシェル、コネクティングロッドの両エンド・・・そして、安全安心を担保して末永く愛用するためにコマンドを所有しようとするなら850Mk3のクランクケース以外に選択の余地はない・・・

Posted by nunobiki_classics at

01:24

│作業中車両のプチ報告

2020年02月13日

1965 TRIUMPH T120R プチ報告その4

Aさんのボンネヴィル、車体の分解作業していますよ・・・

ホイール外して、フロントフォーク外して、車体を洗浄して・・・

スイングアームに、プロップスタンドに、ブレーキトルクステイも取り外しました。

1965年製のブリティシュではこのような油汚れがびっしりとこびりついているって、これ普通よりも全然マシな方なんです。

ステアリングのベアリングはスーッと軽やかな作動でなければなりません。こうした古いベアリングでは、使えないモノがほとんど・・・しかしこれ、グリスの硬化だけでボールやレースには摩耗なし!イイ感じです。

エンジンも大方の部品を取り外し・・・

降ろしましたよ・・・

では、ご報告 優良編です。

・エンジンは一度も降ろされた跡がない(変にいじられていない事は大切)。

・各スタッドボルトやナットにワッシャーなど新車時のモノ(上質な車両が作れる)。

・当時の亜鉛メッキの残るボルト類が嬉しい(同じく)。

・ステアリングは古いグリスの硬化のみで状態良好(これも嬉しい)。

・フロントフォークは何度か分解された後があるもののそれなり(普通より断然良い)。

・スイングアームは、摩耗がなく良好な状態(よしよし…)。

次に、ご報告 悪い状態編・・・

・フレームの塗装に手塗りの修復跡が多々ある(質感悪い)。

・シートレール部分に穴を開けた跡がある(シーシーバーの跡)。

・センタースタンド、プロップスタンドに曲がりや欠損がある(トラでは普通の事)。

そして、今後の方向性は・・・

・シートレールやスタンド類に溶接修理が必要なのと、手塗りの跡を考慮しフレームなどブラック系の塗装を決行する!(予算心配納まる?)

・エンジンは至極良好なので普通に進めて行ける(好材料、超嬉しい)。

次は、ブラック系の塗装パーツの準備作業を経て塗装を行います!では・・・松枝

Posted by nunobiki_classics at

22:50

│作業中車両のプチ報告

2020年02月05日

1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その17

こうした世界でのぺトロールタンクの取付方は極めてテキトウだ。この88はその中でもトップクラスのいい加減さ、ラバーを巻いて「はい、おしまい…」 とてもじゃないがこんなんじゃ乗れない。

触ればよれよれと動くタンクを可能な限り改善しようと思う。で、前方にはレース用のラバーを配し、なんの取っ掛かりもない後方には幅の広い受けを作る事にした・・・

先ず、メインフレームにメンバーを溶接する・・・

別に作ったブラケットを載せる・・・

で、位置決めの後中央部分を切り取り、タンクとの接触面には10mm程度のラバーを貼る、こうすれば軽くなるし並行度も決まり、更に将来の変更にも対応し易い。そしてここのポイントはブリティシュのボルト&ナットだ・・・

で、一枚のアルミ板を曲げて巻いていただけの留め具は、分割しフライス加工による長穴加工を施し調整機能を与えた。

これでやっとこの88のタンクもぐらぐらと動くような事はなくなった。固着していたぺトロールタップやホースも交換し見違えるほどイイ感じになった。

一般道を走るにはスタンドは大切な存在だ。角度に合わせて底面を削られたこれはどう見ても削り過ぎ、ハンマーで軽く叩いてみればこのありさままだ・・・

厚みのある鉄板をおおよその形に切り取り溶接していく・・・

状況にもよるが、肉盛りしていくよりも、こうする方が結果は良くなる・・・

塗装をして・・・

誰が見ても恥ずかしくない姿に戻った・・・

この88にはリアの隙間が45ミリ程度しかない。リジットモデルじゃあるまいしスイングアームモデルでは非常識だ。そして、軽量化の為とアルミ製のマッドガードがついているが、その辺りも普通に走れるようにしなけりゃならない・・・

一般道では是非スチール製にして欲しいものの、もう使っているんだから仕方がない。上に載せているトライアンフ用のライセンスプレートの重量がアルミ製のマッドガードに振動と共に容赦なくのしかかる・・・

せめてその負荷をシートレール本体に載せてやらなきゃ・・・

数か月の寿命のアルミ製を少しでももたせると共に、シートレールの固定穴を加工しホイールトラベルも十分なモノとした。

そして、この他にも本当にくたびれる程多数の作業を行いその山場は超えた・・・そして継続検査も受けた。後は試運転に出掛けようと思う・・・

Posted by nunobiki_classics at

20:38

│作業中車両のプチ報告

2020年02月03日

1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その16

古いモーターサイクルの多くは、こうしてエンジンとギアボックスが独立していてそれをチェーンで連結する。そして、今日のサンデーレースなどでは強化繊維の織り込まれたベルト駆動が広く利用されている。

この88は、スタンダードのカバー類が取り外されたいわゆるオープンプライマリーだ。

見ると、センターナットにはワイヤーロックが複数かけられ、締めても締めても続くナットの緩みに、ずっと悩まされていたようだ・・・

で、ここには走行中のスロットルの開閉により激しい応力が集中する。なので、大きなスプライン加工が施されている・・・実は、元々ドミ系のここにはウイークポイントがあるんだ・・・

スプラインを良く見てみよう・・・ヘコミとデッパリの幅が違う事が分かるだろうか?・・・これは、メインシャフト側を保護しクラッチセンター側に負担が多く分配されている格好だがこれがドミ系の弱点となる・・・次にその奥を見ると、どん突きになっているね?要するにナットを締める事によりこのどん突きの面とメインシャフトの端面を締結する格好だ。だが、一点に応力が集中するこのやり方もスプライン同様弱点となる。

で、コマンド系ではそのどん突きを廃止し軸に対してフリーとした。そして、ギアボックス側にロケーションサークリップとカラーを使った固定場所を設け応力を分散させる。更に、スプラインの幅を同じとし、それ以降、ドミ系の弱点である編摩耗と緩みは解消したと言う訳なんだ。なので、この部分のドミ系とコマンド系には互換性はない。

これはこの88だ。おかしいと思わないかい?・・・驚いた事に互換性のないドミ系とコマンド系を合わせてしまっている・・・これではいくらナットを締めても緩み続けて当然の状態だ。

この写真を見て、怖くならないかい?・・・長いメインシャフトの先端に片手で持てない位の重いクラッチが載っている。更にスロットルの開閉で激しく前後に振られる、それが走行中に高速回転するんだぞ・・・「こんなに危険な状態なんだ・・・」そう思ってしかるべきだ。

最近では、一般の素人さんでも手軽にバイクの整備をやるようになったとか・・・こんな時代だからユーチューブを見れば即整備士クラスになれるらしい・・・インターネットで調べれば即ベテランの整備士になれるらしい・・・だがな、この重いクラッチがサーキットコースで飛んで行ったなら・・・路上の通行者に当たってしまったなら・・・一体どうなると思う?・・・サンデーメカニックの皆さん、やっていい事と悪い事があると明日から肝に銘じて欲しい。

そして、製造元のボブニュービーレーシング社に連絡をとると、これは当社の初期のモデルだから危険だと新調する事に・・・届いたモノを見ていると「イギリスっていいよなぁ…モノがいいよなぁ…」 モータースポーツの聖地イギリスってやっぱりいいんだよなぁっと思う訳。 ボブニュービーレーシングは→コチラ

古いブリティシュのクラッチとは比較しようがない位に出来が悪い。だから、こうした精度の高いモノを入れることによって安全性がすこぶる高まる。他人事ではないと皆さんにも認知してもらいたい。

皆さんはたかがクラッチだと思うかもしれない。しかし、エンジンが5千回転廻ればここはおおよそ2.5千回転廻る。その回転の勢いとはタコメーター如きのモノじゃない。だから私はこうしたオープンプライマリーなど大反対だ。万が一、取り返しのつかない事になったならどうするんだ。

けれど、今回は修理の依頼だからオーナーの意向を曲げてまで仕事をする事もそれにそぐわない。しかし、何れの日にか「カバーつけましたよ…」 Tさんがそう言ってくれる事を期待したい・・・

Posted by nunobiki_classics at

01:02

│作業中車両のプチ報告

2020年01月27日

1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その15

ここまでことごとく不具合が続いているから、この先波風立てずに進んで欲しい・・・それが今の率直な想いだ。

「これも怪しいなぁ…」オリジナルの88は376のシングルで、この88はシリンダーヘッドと共に換装され930ツインとなっている、が・・・

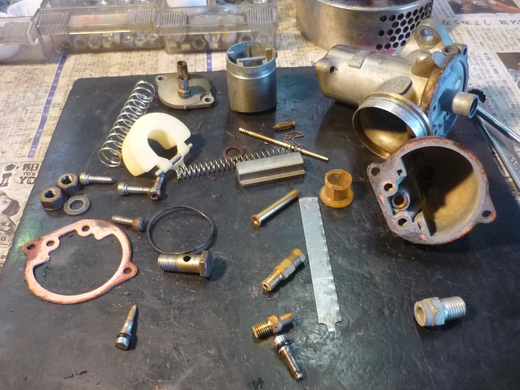

それは私の想像を超えていた。二基の930の内部はまるで子供のおもちゃのように下品な作業が繰り返されていた・・・

結局、何年も続くオーバーフローの対処ができなかったこの930。樹脂製のフロートの先端を曲げフロートレベルを下げようと試みる・・・悪いがそれでは想定通りの効果は得られない。

のぞき込むとフロートバルブのシートの位置がおかしい 「ふ~ん・・・なるほど・・・」油面の高さと各部の位置関係は絶対で、素人がああだこうだとやるべき話じゃない。フロートの爪を曲げて上手く行かないからとシートを叩き上げる人間が一体何処にいる?

「どんなキャブでも俺の手にかかればいちころさ、俺様の手はゴッドハンドなんだよ、えっへん…」この作業を行い、さぞ満足鼻高々だったろう。だが、その前にやるべき事があるだろう・・・

メインのノズルにも違和感がある・・・本来ここは性能やフィーリングに直に影響する最も重要な箇所のひとつだ・・・

左のメインジェットの穴から燃料が吸い上げられ→ホルダーを通り→ニードルジェットでメインのエアーとエマルジョン状態の混合気となる。ニードルの形状は先細りのテーパー状となりスロットル操作に忠実に意を反映する。で、加工されたノズルは流速の変化に影響されることなく安定して混合気を噴出させる言わば保護的な守りのパーツだ。

左がこの930のモノで右がスタンダード。

「なんとも・・・」

僅かな寸法や角度でどえらい影響を与えかねない超デリケートゾーンにこんな幼稚な工作をする無神経さに脱帽だ・・・で、どうせやるなら真っ直ぐにつけなきゃイケないだろう?違うか?・・・

御覧のように30mm径のベンチュリーは大幅に拡大されている・・・更に、細く→太く→細くと、30~34mm位の幅でベンチュリー、マニーホールド、ヘッドのポートと一貫性がない、もう…なんで?・・・(奥に限界を超えた大きな摩耗がある状態がチラッと見えている・・・)

フロートバルブシート本体の位置を変え、ベンチュリー径は雑に拡大され、スロットルボディの摺動部はサンドペーパーで過大にやすられ、ジェット類は手やすりで加工され、各合わせ面は大きく歪み、更に左右でのバラつきも大きい・・・このような「基準」となるものをことごとく乱したモノをどうやって整備しろと言うんだ・・・

「出来るだけの事をして一度エンジンを掛けてやろう…」 機能を破壊された哀れな930の気持ちを考えると無性に腹が立ってきた。もう一度命を吹き込んでやりたい・・・そう思うから何時にも増して丁寧に仕上げよう、大きな歪はこうして砥石で丁寧に面を出してやろう・・・

オーバートルクではあっという間に曲がってしまうこれらには、この世界ならではの「低トルク」にて締結。これもアマル社製キャブレター整備の「基本」だ。

だが、このフロートの合わせ面への過度の研磨は避けたい。フロートのピンもある、フロートレベルにも影響する。最低限度の面取りと同じく「低トルク」で締めつけたい・・・

そしてエンジンをかけた・・・「ドッドドッドドッド・・・スッポン・・・ズッズッズッズッ・・・バッバッバッバッーーーン・・・プスン・・・」 何をやっても調子は出ない、分かってはいたがやはり駄目だ。内部をいじり倒された930は最早その機能を完全に失っている・・・直接の原因は本体の過度な摩耗だが、無知な作業が更に拍車をかけてしまった。可哀想だがこの哀れな930の再生に不本意ながら見切りをつけたんだ・・・

新しいキャブレターは、今の流れからすると376や928が一般道では最適だ。しかし、ヘッドのインレットポートを大きく拡大されているからそれも使い辛く、932では到底大き過ぎる。結局、元の930を選択するしかない。

参考までに・・・レーサースタイルに必須のベロシティスタックの話だが、元の930には三方からスクリューで固定する式をとっている。私も顧客の車両に装着する、その理由はカッコイイからだ・・・

しかし、過度な締め付けや度重なる脱着などでこのように大切なボディーが変形する (アンチモン製故に絶対に戻してはイケない)。

で、私個人の場合には左側の元々のスクリューにねじ込むアマル社製のモノを愛用している。今回はこれつけた。

「ドッドッ・・・・・ズッドゥーーーーン!・・・」 元の930の不調が嘘のように連続的な排気音が響く・・・「ズッドゥーーーーン!・・・ズッドゥーーーーン!・・・」アイドリングは安定し吹きあがり方も自然且つ健康的なモノになった。私はスロットルを優しく廻しながら「あいつの分もがんばってくれよ・・・」新しい930にそう言ったんだ。つづく・・・

Posted by nunobiki_classics at

16:30

│作業中車両のプチ報告

2020年01月26日

1958 NORTON DOMINATOR 88 長野県Tさんプチ報告その14

エキゾーストシステムにも1950年代の風情を与える事はフェザーベットフレームには必須だ・・・

先ずは位置決める、単なる2本のパイプと言っても障害物があって熱的な考慮もしながらセットする・・・

外装を仮置きし、全体のバランスをみる。この時、サイレンサーを極力前方に位置させることがセオリーだ。

御覧のようにサイレンサー内には何も無い方が当時の雰囲気を味わえる・・・が、そうもいかない。

以前にも紹介したが、音の悪い消音器部分の加工をする。中の間仕切りとなっているパンチングの板を取り除く・・・以前の加工は→コチラ

プレートを溶接し補強する・・・

消音材としてスチールウールを巻く。沢山巻けば音は豊かに、少なくすれば甲高く下品になる。更に、グラスウールにすれば音はふくよかになる反面飛散が進んで消耗が早い・・・

今回はコーンのキャップは不要、だが消音器の固定にネジの受けが必要なので加工する・・・

キャップの部分を1.5mm程残してカットしたネジ部の受け・・・

フライスの加工跡が見えると時代的にドン引きになるので、ここは手やすりで鋳物感を醸し出したい・・・

手前が加工前、奥が加工後・・・今は僅かな差にみえるが、するとしないでは大きな差となる。

最後に塗装を施し完成、フェザーベットフレームに合わせてコンパクトにまとまりイイ感じに仕上がった。つづく・・・

Posted by nunobiki_classics at

12:03

│作業中車両のプチ報告

2020年01月13日

1958NORTON DOMINATOR 長野県Tさんプチ報告その13

ロッカーアームシャフトはフルフローティング加工され本体も軽量化される、チューンナップの基本だ・・・

バルブトップとロッカーアームのセンターをシム調整し正確に合わせる・・・(これ大事&必須作業)

こうしてみると、プッシュロッドによって押し上げられたロッカーアームがバルブを開閉する様子が良く分かる。

更に、このエンジンはかなり圧縮比を高めていてる。普通にやるとピストンヘッドと燃焼室が接触しそのままでは組めない。

排気ポートから燃焼室をみてみよう・・・下がピストンヘッド、上が燃焼室で右上がインレットのバルブシート。そして中央に有る銅色のラインがヘッドガスケットでその上のがさついたライン状のものが燃焼室のスキッシュエリアだ。今は上死点の数度手前・・・

クランクシャフトを廻していくと・・・スタンダードであればガスケットが丁度隠れる位置位でピストンは止まる・・・

だが、更に廻すとピストンヘッドは燃焼室と干渉する・・・このような仮組を幾度となく繰り返し理想のクリアランスを確保する・・・

そして、ヘッドにバルブを組み込んで、今度はバルブとピストンヘッドのクリアランスだ・・・ピストンヘッドと同じような作業を繰り返しつぶれた粘度の厚みで確認、一見は百文に如かずだ・・・

そして、エンジン本体の完成だ。この後、キャブレターにエキゾーストシステムへと進める。いよいよ完成も間近になってきた・・・松枝

Posted by nunobiki_classics at

00:11

│作業中車両のプチ報告

2020年01月11日

1958NORTON DOMINATOR 長野県Tさんプチ報告その12

シリンダーヘッドの整備は大切だ。如何なる口実を述べようともここを極めなければモノは造れない・・・

「・・・タカヤ、旦那は数日愛犬と狩りに出かけたわ・・・あなたは元気?・・・」まだ、国際郵便やFAXの時代からつき合いをしてもらい、注文の度に優しい言葉をかけてくれた「Mick Hemmings」。残念だけれど近年彼らはリタイヤした・・・無口で英国人らしいミックと奥さんのアンジェラの気さくさは今も私の良き思い出、このヘッドはその彼が手掛けたモノのようだ・・・ ミックヘミングスは→コチラ

そんなミックの仕事だからといっても使い方を間違えてはイケない・・・

・・・エンジンの高性能化を阻害するモノのひとつがバルブガイドだ。出来るだけ短く、ポートに露出した部分をカットするなどすれば吸排気の効率は上がる・・・

更に、材質をブラス製にすれば熱の伝導率は高くなる。また、シート径及びポート径を拡大すれば多量の混合気を吸い込める・・・

だが、レース用の様々を一般道にて使用すると、途端に欠点が露呈する。・・・硬度の低いブラス材はこうして押しに弱く変形摩耗し密着度を早く下げてしまう・・・

長期に渡り使用すれば、このように亀裂が起こる場合もある・・・同じ容積でブラスにすれば強度は下がる。

そして、シートのカットは当然の事鋳鉄製よりも慎重に削る必要がある。

続いてすり合わせを行った・・・

シートとの当たり幅は、インレット側よりもエキゾースト側に幅を与える。狭すぎると漏れが早く訪れ、広過ぎると面圧は低下する・・・

そして、水よりも遥かに分子の小さいガソリンを使い漏れの確認を行う・・・

また、その量を測っておくと良い。いじられたエンジンのコンプレッションを正確に把握する事は基本中の基本だ。

ある程度の時間をおいてポート側から漏れを確認する。少しの量でも漏れがある場合はもう一度作業をやり直す。

四か所すべてに漏れの無い事を確認。シリンダーヘッドの中で最も時間を割く絶対にやり遂げなければならない肝の作業だ。

バルブスプリングとは、固有振動数の違うモノをインナーとアウターとで組み合わせ共振を防ぐようになっている。更に、噛み込みを防ぐ為に巻きが逆になっている。で、この取り外したスプリングとは、驚いた事にアウターの内径よりもインナーの外径が大きい・・・?押してみると接触による抵抗で普通よりも大きな力が必要だ・・・ミックの後の作業者による事は明白だが、指ですっと入らないからと叩きこんでしまうその神経に、ほとほと参ってしまう・・・

Posted by nunobiki_classics at

21:35

│作業中車両のプチ報告

2020年01月07日

布引ファミリーの皆さん「阿蘇山ツー」絶対おススメです!

「休み取ったので九州行きましょう!」 布引ファミリーのМ氏から突然連絡入り、いざ南国九州へ!…

大阪南港から新門司港まではこの「阪九フェリー」さん、神戸、大阪方面から一番遅い時間に出港します(平日18:30出港→翌7:00着岸)お勤めの方は便利。 そして、料金が安く船はきれい、雑魚寝のツーリストならバイク込みで片道9300円、博多、佐賀、長崎方面行くなら断然お得。阪九フェリーさんは→コチラ

旅の友は布引ファミリーの鬼軍曹松山氏、二十歳からトロフィー乗ってる生粋のトラ乗り・・・

昨夜、神戸六甲アイランドを出航、強烈な寒波が押し寄せ、普段波の無い瀬戸内海でも結構揺れた。それでも新門司港に無事着岸、いよいよ阿蘇山目指します。

と、思ったら突然目的地の絶景ポイントの「長者原」へ着いちゃいました、あれっ?・・・「やまなみハイウェイ」の道が余りに素晴らしく一気に走り切っちゃいました!・・・なので写真ないんです。

噂には聞いてましたが実際に走って納得 「絶景スポットなんてどうでもいい、この道走らなきゃオトコじゃねえ、オリャー!・・・」 「ズバッバッバッ・・・カコン・・・ズッドゥーーーーン・・・ズバッバッバッ!・・・」 二人でコーナー満喫してしまいました、トホホホ・・・

やまなみハイウェイの良さの理由

理由その1・・・120度以上回り込むコーナーが何度も連続している!

理由その2・・・車体の動きやサスペンションの状態が確実に体感できる!

理由その3・・・コーナーリング中のエンジン特性を改めて感じ取れる!

理由その4・・・一度ミスっても繰り返し反復練習できる!

「こんな半サーキットコースみたいなとこ皆さんの近所にありますか?」

やまなみハイウェイの短所

短所その1・・・折角の景観が全くない事になってしまう…

短所その2・・・地元に対するリスペクトを時々忘れてしまう…

短所その3・・・年甲斐もなく走り込んでしまう自分が滑稽…

「充実した走りとは裏腹に人間の醜さが垣間見える…」

やまなみハイウェイのプチ結論

プチ結論その1・・・景色を見たくても結局見ない素晴らしい道だ!えっ?

プチ結論その2・・・一般人でも車体エンジンの状態を考察し放題な夢の道!

プチ結論その3・・・自らのライディング技術の立ち位置を確認できる!

最終結論・・・

「俺ってこんなに下手クソになってたんだ…」 結局、自分のウデの低下にショックを受け落ち込む魔の道・・・いえいえそんな事ありませんよ、素晴らしいところです!

「大観峰」付近での松山氏の走りは→コチラ

地図で確認してみましょう・・・

第一コース→コチラ ←最初のここが最も楽しいです。

第二コース→コチラ

第三コース→コチラ

折角訪れるやまなみハイウェイです。なんとなくタラタラと走っちゃもったいない。このみっつのコースを予め頭に叩きこんで走ってください。美味しい何処取りできますから・・・

初日の宿はペンション「南阿蘇 高原の家 ノア」さん。ここは素泊りで食事も風呂も外でその分格安料金、風呂は近くの外湯で「阿蘇白水温泉 瑠璃」さん、料金400円で温泉って安い!暖まりました・・・(ほっこり)

で翌朝、準備して出発と思ったら「火山灰降ってるのでこれで・・・」 と言ってペンションのオーナーさんがご親切にホースを貸してくれました。見ると車体にうっすらと火山灰が積もってる。「今日は多いから行く方向に注意してくださいね・・・」 と、アドバイスを、兵庫にはない火の国熊本の日常を学んだ瞬間でした・・・(オーナーさんありがとうございました。)

高原の家ノアさんは→コチラ、白水温泉瑠璃さんは→コチラ、

ノアさんと白水温泉瑠璃さんの位置関係→コチラ、

暫く走るとご覧の通り火山灰の雲が・・・これ、写真以上に凄まじい灰で黒のジャケットがグレーになりました(びっくり!)。予定していたミルクロード経由の左回りルートを断念、右回りルートに変更。で、途中の国道265号線にも良い道ありましたよ。特に北側のコーナーの連続はまるでジェットコースターのよう、兵庫県にはこんな道存在しません。まぁとにかく皆さん一度本気で走ってみてください。(ここも走りに没頭して写真なし、ごめんなさい!)

布引流快走路九州265号線編→コチラ、

そして、阿蘇山の中でも有名な絶景スポットの「大観峰」。ここもその名の通りの大絶景・・・

走って満足、停まった景色もまた素晴らしい・・・

松山氏の走りも段々と熱くなって行くのです…

(ここで補足・・・火口から火山灰が…さっきはあの噴煙の下に居た訳ですね…)

で、違う側面から見た布引流やまなみハイウェイ&プチミルクウェイガイドです・・・

・火山灰を想定して複数のコース設定を用意せよ!

・ここは地元の幹線道路、交通量の少ない早朝を狙うべし!

・コーナーの深さは特筆もの、是が非でも倒し込めフルバンク!

布引流快走路九州大観峰編は→コチラ

次に来る時の目標・・・

・次は、ミルクロードにケニーロード行きます!

・名の無い県道に良い道あるはず、開拓するぞっ!

布引ファミリーの皆様に更なるお願い・・・

こうした素敵な土地にも地元の車両や農耕車両もおられます。あくまで県外者の私達、謙虚な精神を持って事にあたらなきゃイケない。安全運転は勿論の事、いろいろなマナーにも気配りお願いしたいと思います・・・

・・・そして阿蘇の道を堪能した後、一路宮崎目指し移動しましたよ。

そして三日目宮崎の朝。この日はスケジュールの違いでふたりは別行動。松山氏は大分からフェリーで大阪まで。松枝は鹿児島志布志から芦屋を目指しました。で、ここは南国宮崎の日南海岸・・・

前日の阿蘇山とは打って変わって穏やかツーリング。ここではコーナーも何も必要ありません。只々海があればいいんです・・・

「ザバ~ン・・・シュワシュワシュワ~・・・ザバ~ン・・・遠くまで来たなぁ・・・」 空を見上げて芦屋をさがしてみたら、ひとかけらの気配すら感じない・・・「そうか、もうすぐ鹿児島に入るんだ…」 同じ日本の道なのに何故に異国と感じてしまうんだろう…来れた嬉しさと一つまみの緊張感を感じつつ走ったんだ・・・(涙)

「名前知らないんだけど…」 こんな素敵な花も見れましたよ。その昔波乗りやってた若かりし頃、ハワイで見た花と多分一緒、こんなの普通に咲いてるし・・・芦屋には絶対ない、とっても懐かし&超嬉しい出会いでした・・・

ところで、「愛のスコール」って皆さんご存知ですか?松枝実はスコールが宮崎県産だと言う事も知ってる程のマニア。気になってコンビニ覗くと 「オーッスッゲー!・・・」見つけてしまいました。「スコール 乳酸菌 ナタデココ&白桃」 これは兵庫県にはありません、流石の松枝もわくわく初体験です。(横は九州産クリームチーズ使用のパン)「チュー・・チュー・・」ストローで飲んでみました・・・「・・・えっ???…んっ??…分からん…ナタデココって必要あるのか?…白桃いらんわ なんか味が混乱しとるぞ・・・」 と、言う訳でスコール製品初の「ボーツ!」いくらスコールでも松枝 大却下です!

松枝の現時点でのランキングトップ飲料「ひらひらミルピィ」は→コチラ

そして延々と続く海岸線を走ってみました・・・覗くと海が超きれい・・・

「寒気で雲が多いんだけど、なんでこんなに海きれいなんだろ・・・」

男のひとり旅、「・・・ズバッズバッズバッズバッズバッズバッ・・・俺って一体どこに向かって生きてんだろう・・・」 時には、人には言えないいろんな事考えて、この土地とは縁のない話しがグルグルと頭を駆け巡ってしまう事もある・・・「やるしかないさ・・・」 いろんな事に思いを馳せて走っていました・・・

そして、最後に突然寄ってみました都井岬、ここには野生の馬さん達がいるんですよ・・・

見えますか?山の斜面に、まるで奈良公園の鹿のようにいる馬さん達が・・・馬好きのマツエダが思うに木曽の馬さんとは目つきや仕草が違う。一見優しそうなんだけど、実は怖くて人間にも全く無関心・・・やっぱり野生ってのは強いんだなぁ…思いました。

で、沢山写真撮った後、帰ろうと走りだしたら、なんと道端に馬さんの親子が・・・ねっ、野生だから観光客100%無視状態そして・・・

急いで写真撮ろうとバイクに跨ってるからこっちは身動き取れない。「寄って来たらこえーなぁ…」と、そろりと通り過ぎようとしたその瞬間、前横切って来たのです「えーっ馬さん、マエとーるのーっ!」 そして、「ガーーーンッ!」と、ガードレールを飛び越えちゃう 「コエーッ!」 もうマジで怖いよ、大迫力でした・・・

まあ、そんなこんなで帰宅の途となりました・・・帰りは鹿児島志布志港発→大阪南港着のさんふらわあ。2017年位の新造船、この船大正解でした・・・

船に上がると係員さんが縛ってくれます。「こんにちは!」他にも大学院生のツーリング中の人とかホンダのカブで帰省する人とかとごあいさつ。船って社会の縮図、人それぞれいろんな事情があって精一杯生きている。「みんな頑張ってほしいなぁ・・・」思う訳です。

で、以前のフェリーとは重油の匂いと不快な音に振動、嫌いな人も多かったと思います。ところがこの新造船、きれい、静か、臭くない、揺れ少ない、船内の装備も充実と、これまでのフェリーにはない快適さなんですよ、皆さんおススメです。・・・只、ひとつ気になったのは食事。2000円のランチバイキング分かるけど内容が伴っていない。旅慣れた方はご自分で買い込んだ弁当やらおかずを広げて美味しそうに歓談…なるほどなぁと思いました。 さんふらわあさんは→コチラ

と言う訳で皆さん「阿蘇山やまなみハイウェイ&ミルクロード」マツエダ的には「星3っつ!」でした。とにかく道がイイ!景色が素晴らしい!(←お前に言われたくない?)本当は美味しいモノ沢山ある!三拍子そろった阿蘇山に皆さんも旅してみては如何でしょうか・・・ 2019.12.25 布引クラシックス 松枝

Posted by nunobiki_classics at

14:05

│旅をして来ましたよ!

2020年01月02日

2020年 布引クラシックス 新年のごあいさつです。

布引ファミリーの皆さん、「新年明けましておめでとうございます、昨年度のご愛顧、誠にありがとうございました。」 修理や車検を依頼頂いた方、車両を購入頂いた方、一緒に旅をした方、皆さんとのやりとりのひとつひとつが私の素敵な思い出となりました。心から感謝致します・・・(おじぎ)

今年もいろいろありましたが、その中でも「愉悦の英車神髄」 私の手掛けた車両を取り上げて頂いた事。これまた私のみならず顧客の大切な思い出となりました。

そして、それはひとつの誌面を作るには大変な苦労があるんだと、直に知る事も出来ました。幾つもの工程を経て作られた誌面を見ながら「彼らに負けないだけの仕事をしなきゃイケないなぁ…」私自身の更なる奮起ともなりました。 「愉悦の英車」購入は→コチラ

で、試乗の際 「A10、いいよね…」 と意見が一致。YASさんとSIBAちゃんと私、みんなモーターサイクルには詳しい。そんな三人が揃って口に出した「クランクの振動が絶妙な鼓動感を生むよなぁ…」 そんなA10の魅力を今年は皆さんに伝えてみたいなと思ったりしました。(ご両氏に心から感謝、また寄ってくださいね…) 以前のブログ→コチラ

今、同じくA10のRGS も販売に向けて準備中。スタンダードなA10とスポーティーなA10の魅力を別角度から皆さんにお伝えできればなと思っていますよ。 A10 RGS 入庫案内は→コチラ

そして、今年もいろいろとお客さん来て下さいました。その中を代表してKさん改めてご紹介します。彼はトライアンフが欲しいと沖縄県は石垣市から飛行機に乗って2回も来て下さいましたよ。数の少ない1964のボンネヴィルを確保。彼の為にガンガンに努力したいと思っています。Kさんありがとうね。

さて、昨年度のごあいさつで「人生は一度きり、愛車と共に沢山走りましょう!」っと、申しました。皆さんは如何でしたか?松枝はそこそこ走らせて頂きましたよ。

特に東京のY氏と走った信州八ヶ岳・・・ゲノム編集とか難しい仕事をしているけど楽しい人、いろいろご苦労お掛けしました、ありがとね。 布引信州ツーリング→コチラ

大阪のM氏と走った九州阿蘇山・・・彼との付き合いは長く私にとって最も大切な顧客のひとり。素敵で硬派なトラ乗りなんですよ。また春には走りに行きましょうね。 このように旅は大切、信州の旅も九州の旅もどれだけ私に豊かな思い出を与えてくれた事でしょう・・・今年も絶対走ります! 「布引阿蘇山&宮崎ツーリング」→コチラ

そして、2020年度の布引クラシックスの目標は三つ 「皆さんの車両の早期完成!」 「店舗移転の実行!」 「愛車を整備するぞ!」 最後は極秘事項。わたくし松枝の愛車の定期分解整備します。たまには自分の愛車も整備しないとね・・・「では皆さん、今年も布引クラシックスをどうぞよろしくお願い致します!」 2020.01.01 布引クラシックス 社長 松枝

2019年12月26日

1975 NORTON COMMANDO 850 Mk3 Roadster プチ報告その5

販売用のコマンド850MarkⅢの整備、皆さんに見つからない様にこっそりと地味に進めていますよ・・・今回は、車体の完成を目指し、様々なパートを締結するボルト&ナットの最終確認をしています。

で、コマンドはイタリアのドゥカティのパンタ以降のようにエンジンがなければ車体が立たない。なのでクランクシャフト側の作業も同時に進めます。洗浄したケースに取り付けられるスタッドボルトにもいろいろとこだわりが・・・

私の整備では事ある毎にボルトの大切さを謳っていますね・・・このワンセットのボルト&ナット・・・これはノートン系エンジンでのひとつの顔、美景のひとつなんです。専用のモノとなっていてワッシャーに至るまでこれでなければなりません(年式で若干の違いあります)・・・そしてこの美景もエンジンを搭載して完成すると前のアイソラスティックに隠れて全く見えなくなる・・・それでもこだわる、それが通なんです。

これはコマンドの要、エンジンプレート部分です。ここには車体と、スイングアームと、クランクケースと、センタースタンドと、多くの主要部品が集結します。なので見た目では分からないこだわりの整備もある訳です・・・

で、こうしたボルト、ナット&ワッシャーにも強いこだわりがある訳です。その辺で売っているモノ入れた日にぁ「あんた、最低ね・・・」 コマンド好きのお高いお嬢様に嫌われます・・・

フロントのアクスル辺りも御覧のように正統派でビシッと決めます・・・

そして、リア廻りのリアショックアブソーバーも新しく新調しました。下には塗装を終えたMarkⅢ用のスイングアームが控えます・・・で、よく御覧ください、このショックを取り付ける3/8インチ径の上下のボルト達を・・・小さくて分かりにくいですが、ピシッ!っと完成度高く鎮座しております・・・「ボルトにナットって言われても・・・」 そうよなぁ・・・普通の人には分からないよなぁ、こんちくしょう!では・・・松枝

Posted by nunobiki_classics at

21:29

│作業中車両のプチ報告

2019年12月25日

1965 TRIUMPH T120R プチ報告その3

幾ばかりか時は流れ早くも今宵はXmasとなりました・・・遅れに遅れておりますがAさんのボンネヴィルの作業、ちらっとプチ報告です。

車体とはメインのフレームにシートレールにサスペンション、更には細々としたパーツが結構あります。そして、半世紀以上も使われている車体ではいろいろと曲がってリ折れたり無くなったりするわけです。写真見て分かりますか?・・・後ろに乗るパッセンジャー用のフットレスト。可哀想なくらいだらーんと曲がり垂れさがっています・・・

これでは足は置けません。で、取り外そうとするもののネジが固着し全く外れません(ここは良くあります)。で、最終手段、こうして過熱します・・・

こうして赤めてやれば緩んでくれる・・・更に大切なオリジナルのボルトを傷つけなくて済む・・・

上下方向のみならず前後方向にもこんなに曲がってしまってます・・・

これもバーナーで赤めて修正して・・・後は溶接で肉盛りして上下方向の角度調整します。

これは車体を上から見たところ、メインのフットレストもあっちゃこっちゃに曲がりまくってますね・・・悲しい。

これも固い鉄で出来ているのでこうして炙ります・・・

赤めてしんなりと修正していく・・・乱暴にやってはいけないのです・・・

トライアンフの隠れた美景であるセンタースタンドの先っちょ。しかし、悲しいかな曲がってだらーんとなっているので直します。

で、カバーを取り付けて位置確認。右のメインフットレストも絶妙なクリアランスに・・・

左側もピッタリですね、元々トライアンフ社ではこうした隙間を狭く造るのが好きなんです。だから、こうしてシャン!と造ってやると当時の雰囲気が出せる訳です・・・(最後に塗装すると良くなりますよ)。

だらりと左後ろを向いていたスタンドの先っちょも車体の進行方向に対してちゃんと直角に修正・・・こうしてAさんが直接触れる大切な場所の修正を終えました。トラ君良かったね・・・

で、「何してんの?・・・」これはフットレストのラバーを取り外そうと、ヒートガンで優しく過熱中・・・

「古いのだったら切って捨てりゃぁいいじゃないの・・・」 違うんです、このラバー見て下さい。この時の生み出す美しさ、こうした歴史を継承する事はとっても大切、絶対再使用したいのでちぎれないように外すんですよ・・・

で、次はエンジン降ろして、タイヤ外して、前後のサスペンション取り外して・・・で、フレームの塗装をするのかしないのか?・・・考えたいと思います。では・・・松枝

Posted by nunobiki_classics at

21:10

│作業中車両のプチ報告

2019年12月21日

1958NORTON DOMINATOR 長野県Tさんプチ報告その11

その8で話したように、この88にはクワイフ社製の5スピードギアボックスがおごられている。

各ギア間の減速比の差が小さくなり、今まで苦労していた登坂路もすいすいと登れる魔法の箱だ・・・只、もろ手を挙げて喜んではイケない。ギアが一段増えただけに留まらず、その操作は頻繁になり動きも激しさを増す・・・

これを皆さんが操作しているシフトチェンジシステムの側から考えてみよう・・・左側の丸いモノがその直接のシャフトだ。モノは「てこの原理」を応用し本来大きな力が必要な場合でも適切な力で操作できるように設計される。人間に優しいモノ作りだ・・・

ところが、される側から言えば、力が局部的に強くかかり摩耗は進む事になる。更に操作の速度が増す度にその負荷はどんどん大きくなっていく、機械にとっては辛いったらありゃしない劣勢な状態を強いられる訳だ。

そうした事もあって、こうした接続部分にはクサビやスプライン加工などのズレ防止の細工が必ずある・・・(写真はトライアンフの例)更に、レバー比を変更しストロークを換えるなどするリアセットの場合はその傾向は顕著になり各軸受けにそれ以上の負荷がかかる・・・

取り外したレバーを良く見て欲しい・・・何となくおかしくないかい?・・・

分かるわね、この意味が?・・・私の目が点になった事は言わなくても分かるだろう・・・

新たなレバーを用意し組み付ける。これが正常な状態で双方がスプライン加工によってガッチリと固定されているのが分かる・・・なんと言うのか、なんの取っ掛かりもないのにボルトとナットで締め付けようとする発想の根拠が私には分からない・・・こんな程度の意識しかないこの整備に私はもうがっかりだ・・・

一般人が始動する時、必ずスターターレバーが必要だ・・・ところがこれってなんだ?これでエンジンかけろと言うのか?・・・

これは88用のレバーを途中でカットしヤマハのSR用ホールディング部分を途中から溶接してつけたようだ。で、危険なのはその角度と更には軸の固定に使うボルトだ。

下にあるモノが着けてあったボルト&ナット、上にあるモノが正規のボルト、ここには非常に強い力が加わるので専用のモノとなり、粘りや強度と言った材質そのものが違う、こここそが問題だ。

ヤマハのレバーにアセチレンで熱を加え曲げる。同じようにノートンの切り取られたベース部分にも大きく曲げ加工する・・・

あらネジに換えられていた理由はメネジをつぶした事。それによって両側からボルト&ナットで締めたという話だが、そんな事で私が納得すると思うのか?意地でも本来のボルトを使えるようにヘリサート加工してやる・・・

ノートン系のマニアにとって密かな美景が幾つかあって、このスターターレバーのボルトとワッシャーもそのひとつ (ラウンドしたボルトのヘッド及びワッシャーが大切)。 「・・・やっぱり、これだよな・・・」と、うなずいたなら貴方もノートン系の通だ・・・

これが修正前・・・

そして、これが修正後だ・・・「なんだよ、今日はキックペダルかよ・・・大げさだなぁ・・・」 君達の顔にはそう書いてある・・・しかし、ブリティシュのエンジン始動とはひとつの儀式だ。現行車にはない事前の操作を行い、自分の足でエンジンをかける。

それは誰しも神聖で厳かな精神状態で臨む。知らない者にはかける事すら出来ないブリティシュの始動。そんな時に先っちょのひん曲がったレバーで踏むなんて私はお馬鹿さんだと言っているようなものだ・・・

そもそも、モーターサイクルに於いての直角度や平行度は大切だ。ステアリング軸にエンジンマウント軸にスイングアーム軸に前後のホイールのアクスル軸・・・

クランクシャフトにギアボックスのメインシャフトにレイシャフト・・・こうしたモノが全て進行方向に対して直角を維持し全てが平行になっていなければならない。それは静的であっても動的であっても・・・

しかし、車体のみならずエンジンの剛性までもが低いブリティシュの場合、その動的な平行度なんて語れたものじゃない。それでも理想に向かって整備する事は必要で、作業者のやる気次第でその精度はバラバラだ。そんな中でも、小さな存在のスターターレバーとて必ず並行でなければならないんだ。(写真は超低剛性な1960-1962のトライアンフプリユニットモデルのフレーム(笑))

それは何も大きな部分の話だけではなく、ある意味皆さんが直接触れる操作系の各所に於ける方が重要だと言っても過言じゃない。「これっ、何となく走り難いなぁ・・・何となく疲れるよなぁ・・・」

フットレストにハンドルレバーにバックミラーに至るまで・・・どれもこれも皆さんにとっては大切で、人間の感覚に逆らうようだと実に不快に感じる。車やトラックといったもののように機能を果たすだけではないモーターサイクルは「心地良さ&幸せ感」を得られなきゃ突然悪評となってしまう・・・

こうしたモノだって大切だよ・・・地味なマスタースイッチでも確実に操作できる事は当たり前であるものの、その位置でさえクラシックモーターサイクルとしての安全性と更には豊かさをも含む。

現行車のようにメーターの間にある方が便利で安全ハンドルロック迄兼ねている。しかしこの世界では、そうでない方が「らしさ」があって幸せになれる、そんな洒落っ気も十分にあったりするんだ・・・(写真はトライアンフ)

「うわー!急にトンネルだーっ・・・」 ライトスイッチひとつとて皆さんや他者の命を脅かす可能性もある。どんな時にでもすぐに、確実に、安全に操作できなきゃイケない。元々古典的で人間工学の及んでいないブリティシュでは極力自分の能力で賄えるスタイルに変更する事も愚策ではない・・・

エンジンやキャブレターなど難しい事をとかくやりたがる皆さん、やるべき事はこうした事が先じゃないか?・・・次に走りに行く前に愛車についているハンドルレバーにバックミラー、フットレストにシフトレバーにブレーキペダル・・・今一度自分の感性に合っているか確認してみよう・・・

突発的な状況に遭遇しても「よっしゃー!」っと、冷静に操作できるモノなのか?今一度、スパナを持って愛車を整備してみようじゃないか・・・それはそもそもクラシックモーターサイクリストの義務でもあり君達の人生をより豊かにする為に有効な事なんだと私は思うんだ・・・

そして、私はこのプチ報告その1で「怒り心頭だ!」っと言った・・・次回はその核心部分の整備に進む。モーターサイクルとは危険な乗り物だと教えてやる・・・松枝

参考に・・・大切なギア変速の話を書いてます。「布引流英国車講座上級者編」 是非ご覧ください→その1、その2、その3、その4

Posted by nunobiki_classics at

12:50

│作業中車両のプチ報告

2019年12月16日

1958NORTON DOMINATOR 長野県Tさんプチ報告その10

88のボアストロークは66x72.6mmで排気量は497ccだ。だが、この88には650SS用のシリンダーが取り付けられボアが68mmの527ccとなっている・・・

エンジンの性能を上げる場合、最も有効な手段が排気量を上げる事だ。で、それはどちらかと言うとトルクの増大に向く。よってトルクの小さな88には有効だ。

スチール製のHビームなコネクティングロッドは美しい。しかし、一般道を走るTさんにはそっちの方向を極めてはいけない・・・

イグニッションシステムも既に無接点式のボイヤー社のモノに交換されている。これは有効な回転域を上げようとするこのエンジンには当然の選択だ。メカニカルな標準のマグネトー点火装置では回転数が上がるにつれ予定通りの仕事は出来なくなる。レースの世界で使わなければ勝てないと言っても過言じゃない・・・そして、一般道でもその恩恵を受ける事が出来る。古いクルマのトラブルの約半数以上はイグニッション系統もの。調整もメンテナンスも何も要らない。いつ始動しようとしてもトラブルは起こらない・・・それはTさんにとってとっても大切な事なんだ・・・無論ルーカス社製のマグネトーはカッコ良いし素敵だ。私個人のモノならマグネトーで走るさ・・・けれど誰もが忙しい社会人・・・さっと乗って次の日は又仕事なんだろ?・・・どちらが良いとは言っていない。自分の技量に合わせて選べばいい・・・それだけの話なんだ。

これは分解前のプライマリー減速装置の状態でレース用として幅40mmのベルトを使っている。只、500㏄クラスに40mmは結構な容量で、ましてや一般道では逆効果だ。そして、その取り付け方が非常にまずい。重いローターがとんでもなく遠い位置にありクランクシャフト上に殆ど乗っていない。それは発電機の装着を想定していない40mm幅に無理矢理取り付けた格好だからだ。細く長ーいスタッドボルトが弱々しくステーターコイルを支えていて怖くて見てられない・・・

そんな遠い場所の発電装置をぐっと寄せてしっかりとクランクシャフト上に移動しよう!・・・で、グレー色のモノが取り寄せた30mm幅のプーリー、左上のブラケットハウジングにはしっかりとした短く中央部に太さのある1/4インチ径のスタッドボルトを、右下には幾種類かのカラーが並ぶ、こられは布引自家製だ・・・

取り付ける場所の感じはこんなだ・・・

すると、ハウジングがベルトの振れに近すぎてダメだ。フライス盤で慎重に必要な分のみ削り取る・・・

そして、寄せて寄せて詰めて計測して結果この位置になる・・・

ノックピンの位置もあるからどこでも可能な訳じゃないが、これ位詰めれば大丈夫だ・・・

ハウジングも取り付けて完成した図。どうだよ、元の時よりも35mmも中に入れたんだぞっ・・・

こうして危険な位置にあった発電機一式が普通の場所?に納まった。高速で回転する軸上ではモノは遠くなる程暴れる傾向になる。こうしてぐっと締まった筋肉のようにコンパクトになる事は末端が長いクランクシャフトを持つブリティシュには大切なんだな・・・松枝

Posted by nunobiki_classics at

21:19

│作業中車両のプチ報告

2019年12月16日

1959 TRIUMPH T110 東京都W様 修理作業 プチ報告その9

電装系

東京都杉並区Wさんのワンテン、キャブレターの分解整備してます。元々この時代はアマル社製389や376などモノブロックが標準。

これは整備中の他車のモノで389。1960年代中盤辺りまでのブリティシュを支えた陰の功労者だ。

しかし、うちに来る前から後のモデルである900/600シリーズ、通称コンセントリックタイプに換えられていて、これが何とも残念だ・・・分解前の状態をみると余りメンテナンスを受けていいない事が明白に分かる、悲しい・・・

見て分からないのが辛いところだけど、電装系統の作業もやってますよ。メインハーネスに充電系統にバッテリーにテール廻り・・・

リアのブレーキなんかも取り付けてスイッチつけてほぼ完成!・・・残すところは、メーターにヘッドライトにハンドル廻り&各ケーブルですね。頑張ります!・・・松枝

東京都杉並区Wさんのワンテン、キャブレターの分解整備してます。元々この時代はアマル社製389や376などモノブロックが標準。

これは整備中の他車のモノで389。1960年代中盤辺りまでのブリティシュを支えた陰の功労者だ。

しかし、うちに来る前から後のモデルである900/600シリーズ、通称コンセントリックタイプに換えられていて、これが何とも残念だ・・・分解前の状態をみると余りメンテナンスを受けていいない事が明白に分かる、悲しい・・・

見て分からないのが辛いところだけど、電装系統の作業もやってますよ。メインハーネスに充電系統にバッテリーにテール廻り・・・

リアのブレーキなんかも取り付けてスイッチつけてほぼ完成!・・・残すところは、メーターにヘッドライトにハンドル廻り&各ケーブルですね。頑張ります!・・・松枝

Posted by nunobiki_classics at

20:03

│作業中車両のプチ報告

2019年12月04日

1959 TRIUMPH T110 東京都W様 修理作業 プチ報告その8

東京都杉並区のWさんのワンテン、塗装終えた後の作業のその続き・・・墨入れしたバッジにパーセルグリッドなんかを取付しています・・・

マッドガード、傷がつかないように慎重に取付します。追突されてぶっ潰れていたテール廻りも復元しましたよ・・・ライセンスプレートにルーカス社製テールランプL564も新しくなりました。

フロント廻りもほぼ完成です。やっとトライアンフらしくなってきましたね。・・・この後、電装系統の作業へと進みます!(汗)・・・松枝

Posted by nunobiki_classics at

22:26

│作業中車両のプチ報告

2019年12月04日

1958NORTON DOMINATOR 長野県Tさんプチ報告その9

予想はしていたが、エンジンにも自己流の整備が多々あって私を悩ませてくれる・・・

一般の自動車整備にレーサーの整備・・・どちらにもそれぞれのセオリーがあり私と同じ整備士が汗水を流して懸命に努力している。特に走行速度域が極端に上がるレーサーの整備では厳しいまでの質の高さが求められる。

レーサーの世界ではメネジを予めヘリサート加工する事は一般的だ。特殊なステンレス鋼製のネジ山はアルミ製の母材とはケタ違いの耐久性を持ち幾度の脱着にも耐える。その加工途中の思考とは、「どうすれば最も有効な状態に仕上げられるか…」なんだ・・・これは私が加工したモノ。穴の奥行きに可能な限り有効なネジ面を作る事が基本。入れるボルトの様々な状況に耐えられるように気を配る。

このネジ面の位置が見えるかい?・・・このエンジンの場合、全ての場所でその位置は違う。手前に数巻あるモノ、中央に数巻あるモノ、奥の奥に数巻あるモノ、何れの場合にも3巻程度である事が特徴だ。ステンレス製のコイルの数巻分の軽量化を狙うなどと私には到底思えない・・・更にこのエンジンは、ほぼ全てのネジ山にヘリサート加工を施しているから厄介だ・・・

私も流石にこれには参った・・・これを直すとなると一旦削り取りアルゴン溶接で肉盛りし改めてヘリサート加工をやり直す事になる。そんな事をほぼ全ての箇所に出来ると思うかい?・・・残念だがこれらには最低限度の修復を施し使えるモノは使う方針とした。

取り付けられるボルトの端面もこのあり様、もうこれは作業者の性格の問題だ。皆さんが自分の愛車にこんな汚い仕事をされたらと想像してみてくれ・・・

これはブリーザーの取り出し口だが、インチネジの上からミリネジを切っているがとても褒められたモノじゃない・・・

この真相はこうだ・・・ブリーザーのメネジにミリネジでタップを切る→プラグを作ろう→ブラスの丸棒からネジを切ったが六角の加工は出来ない→モノが丸い為につかめない・・・ボルトを真ん中に入れて締められるようにしよう・・・

只、先にボルトが緩んだ場合にはどうするんだい?・・・せめて中央に穴くらい開けなきゃイカンだろ・・・ここは、カムシャフトの端面から取り出すブリーザーの容量不足の改善の為にいじる場合が多いが、今回の原因かは分からない。

で、新しいオーナーのTさんは一般人だから、必要のない過度の整備を控え費用を抑えなきゃイケないとコンセプトを再認識。で、自作されたプラグに二面分のカットをする・・・

こうすれば、スパナで脱着が可能になるし六面加工するよりも安く済む。ネジはミリネジだから二面幅も敢えて14mmとしてやった。

クランクケースとは、元々左右違う金型から鋳造されたものなので、必ず位置を決めてから各部の穴開けがされる。その為にノックピン等が使われる。しかし、このエンジンには2個あるうちの1個がない・・・で、このケースには幾場所かに溶接の修復跡がある。ここもその時の不完全な作業によってピンを取り外したようだ。だがそれではケースの定位置からずれてしまう・・・

普通のカラーなどとは違い、この場合には100分の1ミリ単位の精度でピンを慎重に削る・・・

中央の小さなモノが作り直したピンだ・・・これで左右のケースが他の要因に邪魔される事なくセンター性を維持できるようになる・・・

排気量に伴いメインベアリングへの負荷が増大しボールベアリングでは破損が多発するようになる。1970年代に進むにつれ各社それぞれにローラーベアリングへと移行する・・・

取り外すとケースとの嵌め合いが過去の脱着で傷んでいる事が分かる。これ冷間で取り外す時に出来る傷だ。エンジンをバラそうとしている皆さん、お願いだからここを冷間で外そうとする事はやめてくれ。ここを傷める事だけは絶対にしてはイケないんだ・・・

ノートンツインエンジンには、やはりこのローラーベアリングが適する。耐久性もずば抜けて高く何処まで走っても絶対的な安心感がみなぎる・・・

現行の市販車のエンジンをレース用にする場合、必ずバリや形状の不具合を修正する事は当然だ。だがクラシックカーの世界では禁断の領域だと知って欲しい。どんなにバリが出ていても、どんなに鋳型の形状不良があっても、絶対に削ってはイケない。製造当時の鋳型に敬意をもって「へぇーこのエンジンの鋳型おもしろいねぇ~・・・」なんて会話が将来に渡って続く事がこの世界の醍醐味、一気に価値が下がってしまう・・・

で、このタイミングサイドの内面を削った跡がある。リフト量の多いカムシャフトを入れた場合に接触するところでもあるが、ここをこのような形状に削る事は誠にもって無知の証だ。やってはイケない事の典型だと言っておく・・・

基本的な話に戻すが、これはクランクケースのボトムに位置するエンジンオイル用のストレーナーで異物をオイルポンプを始めラインに流さないためのモノ。この時代のエンジンには現行車のような高分子フィルターは無いから、この金網でこしとるだけでしかない。レースをしようとするエンジンがこんな汚れとは一体どういう事なんだ?・・・これでサーキットコースを走ろうと言うのか?・・・

今回のボトムの作業は大切だからと常に念入りに行うものの、コストとの兼ね合いも大切だ。一般道を走る人に過度の整備は必要のない事。

さりとて無謀な状態をそのまま渡す訳にもいかない・・・使えるところは極力そのまま再使用しどうしてもダメな部分に注力する・・・やるべき作業が出来ずに余計な事ばかりに費用がかさんで行く・・・

「この車両はレースで入賞したから凄く良いものなんですよ・・・」 皆さんもこうした誘い文句の裏側が見えたと思う。残念な事に、このボトムで私が称えたいモノはスチール製のコネクティングロッドだけになってしまったんだ・・・松枝

Posted by nunobiki_classics at

01:04

│作業中車両のプチ報告

2019年12月01日

1959 TRIUMPH T110 東京都W様 修理作業 プチ報告その7

東京都杉並区Wさんの1959年のT110、新しいバッヂに墨入れしましたよ・・・やはり品格あっていいですね・・・

ぺトロールタンクの塗装も終えました・・・今は小さいタンクが流行ったりしてますがね、このボリューム感こそトライアンフの絵です・・・

前後のマッドガード&ぺトロールタンクも塗装完了&乾燥も終えましたよ。後は水研ぎ&磨き作業致します。その後、バッジ等のクロームパーツを取り付けて車体に取り付ける予定です。T110の塗装作業の進捗状況こっそりとプチ報告です・・・松枝

Posted by nunobiki_classics at

21:19

│作業中車両のプチ報告

2019年11月29日

1958NORTON DOMINATOR 長野県Tさんプチ報告その8

長野のTさんの88、エンジンバラしましたよ…

車体は酷いモノだったのでエンジンは良い状態である事を願いつつ分解すると…仕事の内容は二分してますね。恐らく外注した仕事は立派に出来ている。しかし、組み方は最低・・・こんな感じ。只、レース用のセオリーとしては間違ってない。クランクはフライホイールの軽量化とバランス取り…

コネクティングロッドはアメリカ製のなんちゃらって言うメーカーのスチールの鍛造品でH型…これは私も使ってますがこれ大正解…

ギアボックスも良いですよ、これはAMC用の5スピードギアで、英国のクアイフ社製。このクアイフ社というのはですね、私が昔四輪のレースやってる時、「クロスレシオのギア入れて予選突破するぞーッ!…でもお金が無い…ちきしょーう、でもあのギア欲しいーっ!…(泣)」とか言ってた記憶あり、そんな貧乏プライベーターには買いたくても買えない憧れのパーツをバンバン作る聖地英国にある世界のトップクオリティーレーシングパーツメーカーなんです!・・・(熱弁)

で、我がAMC社製ギアボックス用に5&6スピードが用意され、シフトもセレクタープレートと最近できたコーンリバースが選択できる。基本、1速がストリート、ストリート&レース、レースの三種類のギアが用意されます。剛性を上げたケースもアロイ製とマグネシウム製がありますね。で、この88にはアロイ製のケースと中身がストリートの1速が入る5スピードでシフトはセレクタープレートですね。これはトルクの小さな88を一般道で走らせるにはぴったりの選択と言えますよ。皆さんも是非クアイフ社覗いてみてください、造ってるモノの凄さが分かったら貴方も一人前です→コチラ

丁寧に洗浄してみました「かっちょいいですね!」・・・良いパーツは実に美しいものです…と、今回はなんだか終始穏やかな感じでしたが次回はどうなります事やら・・・次回はエンジン組んでいきますよ、では・・・松枝

Posted by nunobiki_classics at

20:37

│作業中車両のプチ報告