2019年06月07日

1960TRIUMPH TR6 神戸市N様 車検整備致しました。

プリユニットモデルオーナーの中でも親しくさせて頂いている神戸市N様所有のトロフィーを車検整備させて頂きました。

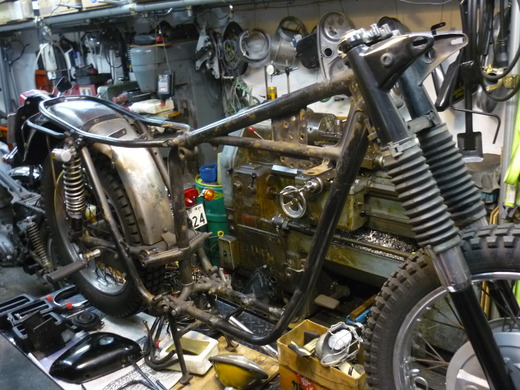

このトロフィーは以前に私がレストアし(レストア作業はコチラ)、更に2代目オーナーのNさんに引き継いだ時に幾分のモディファイを行った上質な車両(モディファイの作業はコチラ)。

同じ買うならこうした良質なモノを買うべきだという典型的なモノ。1960年辺りのプリユニットモデルとは本来ことごとく傷み切っているモノだと皆さん知るべきだ。

だが、預かった車体を見るとリザーブ側のぺトロールタップが開いたまま・・・そしてエンジンはかからない。

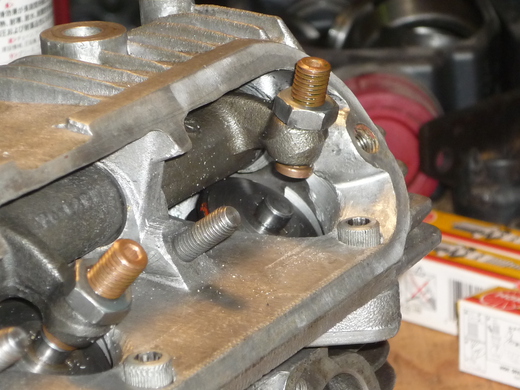

いくら通気性の高いアマル社製のキャブレターと言っても長期間ぺトロールタップを開けたままだと常時ガソリンが供給され、結果内部に酸化腐食が起こる。

全てを洗浄し、各部を組み直し快調を得る・・・因みにこのモノブロックタイプのキャブレターをコンセントリックタイプに交換する事がベターだと言う者がいる。何を根拠に言っているのか私には理解出来ないが、モノブロックはモノブロックとして正しく走る・・・

そもそもこの時代の車両にモノブロックを継承する事は「らしい」走りを堪能できるからに他ならない。モノブロックモデルにコンセントリック入れて「これでOKだぜ!・・・」 ってのは、正に英国車的ナンセンスの極み、最悪の勘違いだと言っておく。

で、オーナーのNさんに苦言を呈しよう。フロートバルブを使うキャブレターの場合、タップを閉める事はオーバーフローの危険性からも英国車乗りの基本中の基本、火災の可能性も有るのだから今回は大きく反省してもらいたい。(写真は他の車体)

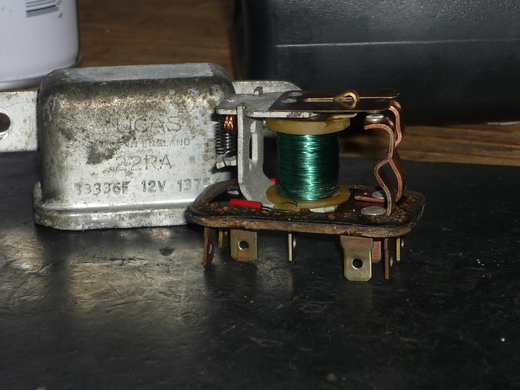

この時代のモデルに乗るにはこのルーカス社製の各電装部品のオリジナリティーが重要だ。このリアブレーキのスイッチとてひとつのこだわりの部分となる・・・しかし、これが時代的完成度の低さを露呈している。とにかく敏感過ぎてやり難い、ブレーキペダルを調整するとスイッチの作動に即影響が出て扱いづらいったらありゃしない・・・

月日が経てば何をしても導通しなくなる。指示しているのは接点で真っ黒に腐食している、左にある相手側の接点も然り。分解して磨き給油もする。そして、ユニットモデル等に使われる後のスイッチを取り付けて「この方が良いんだよ・・・」などというオーナーに成り下がってはいけないぞ。不便でもやり難くてもこだわるべきところは絶対に譲らない!見栄を張りつつ使い続ける・・・それが布引流英国車乗りのわきまえだ。

全てのオイルを交換する。布引クラシックスでは「ブラッドペン」コチラを使用する。違いが分かるから、皆さんも是非使ってみて欲しい。オイルの話Vol.1コチラ、Vol2コチラ、Vol3コチラです。で、その他各種の作業を行った上で検査受けを済ませた。

1963年までのトライアンフに乗る魅力のひとつにこのクロノメトリックがある。機械式の作動の仕草にこの時代の微笑ましさがあって誰しも幸せになれる・・・そして、プライマリーチェーン近辺の存在を感じながらエンジンをかけ試運転に出掛けた・・・

「ズンズンズンズンズンズン・・・ズッウォーーーーーーン・・・」プリユニットモデルの走り出しは豊かだ。ユニットモデルの硬質な感覚との違いは明白・・・

「ズンズンズンズンズンズン・・・ズッウォーーーーーーンッ!・・・チャッ・・・ズッウォーーーーーーン!・・・」ユニットモデルよりも幾分の重さを感じながらも爽快に走りだす・・・

おっさんバイクなんかじゃないぞ!一度スロットルを大きく開ければ・・・「ズッウォーーーーーーンッ!・・・チャッ・・・ズッウォーーーーーーン!・・・」 「オーッ!キモチイイー!・・・」

「ズンズンズンズン・・・チャッ・・・ズッウォーーーーーーン・・・・・・ズバッバッバッバッバッバッ!・・・」 ギアをサードに下げ徐々にスロットルを開けて猛然と加速を始めるスポーツ性能・・・この感覚は言葉で言えない正にプリユニットモデル特有の感覚。走るのか走らないのかと言えば「何言ってんだ、走るってば!・・・」 熟成されたスカッチのように角のとれた豊かさと言う表現がピタリとあてはまる。

車体の感覚はユニットモデルに比べると総じて柔軟で、股の下に三つの箱の存在を感じながらストローク感のある動きを見せる。1959年モデルまでの低剛性感を継承しつつ、逆にユニットモデルにはない「ほんわか感」よろしく「ズンズンズンズン・・・フワッン・・・フワッン・・・フワッン・・・」と来て、時に「ズドドドドドンッ!・・・」と荒い路面の衝撃をモロに伝える素晴らしい低衝撃吸収性能(笑)。

だが、ハイウェイに上がっても何も心配ないらない、積極的に走ればいい。「ズンズンズンズンズンズン・・・ズッウォーーーーーーン!・・・」 何処にでも行ける絶対的な安心感。そして1インチバーを握れる事の優越感も合わさって俄然強者の想いも湧き立ってくる。

結局のところ、トライアンフに於ける1960~1962年モデルの意味とはなんだろう?・・・素人が言う「英国車は絶対に鼓動感ですよね!・・・」モノを何でも一元化してしまうそんな薄っぺらなモノじゃない。

それは、「走る楽しみ」 「鑑賞する楽しみ」 「労わる楽しみ」 この三つが絶妙なバランスを見せる。リジットモデルのように人間の負担が大きく共に傷みを分かち合う阿吽の呼吸的乗り物の要素?・・・ユニットモデルのように硬質で攻めのモーターサイクルライフを堪能できるモノ?・・・それは双方の良質なDNAをしっかりと奥底に潜ませつつ、走る事、観る事、労わる事、そのいずれにも「愛」のオーラが漂い高いレベルで常にオーナーを飽きさせない。要するにオーナーになったならそこで車種選びは終焉を迎える・・・そんなモーターサイクルなんだ。

それを迎えるオーナーにも相応のレベルが必要だ。「鼓動感ばかりを気にする素人など一昨日来やがれ!」 シングルからツインモデルを、リジットモデルからユニットモデルを、多くのモーターサイクルを実体験し、その上で我がプリユニットモデルの存在感を正しく認識する。真面目にモーターサイクルを考えて走って来た者のみぞプリユニットモデルの意味が分かる。

懐の深さの無い者には選んで欲しくない。モノを愛する感覚の無い者に乗っては欲しくない。ここまで生き長らえて来た尊いプリユニットモデルにもう一度幸せな人生を与え、共に生きて行こうとする心を持つ者にこそ辿り着く境地・・・長く走り続けても負担に感じさせず、ずっとずっと快感を感じられる上質で微細な鼓動感は、そうした者にしか分からないんだ・・・ 2019.06.07 布引クラシックス 松枝

Posted by nunobiki_classics at

15:38

│作業完成報告トライアンフ編

2019年04月24日

TRIUMPH TROPHY SPECIAL 車検整備 大阪堺市M様

布引ファミリーМ氏のトロフィースペシャル。この度車検整備致しました。

トライアンフのフロントフォークのゲイター・・・これは経年変化による劣化は避けられず定期的な交換が必要になる。4年持ったのも長い方、2013年にフルレストアしたМ氏のトロフィースペシャル。それでも中のスタンチョンにスプリングの美しい事。さすがはブルジョア倶楽部仕様でございます。

リアのライセンスプレートの上の取付部は振動による破損が多い。この車体後半の部分は特に振動が共振し激しく振られている。

で、溶接したものの、金属疲労を考え今回は交換する事に。この時、転写デカールのロゴマークを丁寧に貼ってやる事が大切。

今回、訳あってリアにFirestoneのなんとかって言うタイヤ入れてみたもののアウト。タイヤ単体は格好良いけれど、車体全体とがミスマッチ!バランス崩れちゃってます。

やはりこれですね。前はダンロップトライアルユニバーサルの3.25-19。リアは同じくダンロップのK950-19。皆さんもお試しを・・・

その他、基本的な整備をする事で事なきを得る・・・彼のトロフィースペシャルのようにフルレストアするなどして高いレベルで完成されたモノは6年経っても殆ど想定内に作業が収まる。走る時には常に出動できる、これは英国車を嗜む上で重要な要素なんです。

で、わたくしの愛車のシボレーK1500に積んで車検受けに行きます。

神戸の陸事です。因みに同じ大阪のTさんのホンダも一緒に車検受けました。このホンダGB500TTも、もう立派な旧車なんですね、しかしメチャ速いんです、コーナーもスパッと決まるし・・・モーターサイクルの楽しさに国境などない!分かりますね?

納車の後、布引ファミリーツーリング淡路島へ一緒に走りましたよ。となりはこちらも大阪のH氏のBSA A10。二人とも走るの上手なんです。大人のモーターサイクルライフ・・・イイ感じのふたりです。ツーリングの模様は→コチラ

このように、布引クラシックスでは車検に於ける定期的な点検整備作業を重要視しています。トラブルを起こしたくないなら必ず車検はレベルの高い店で見てもらう事が大切なポイント・・・皆さんが来てくれるオイル交換も単に交換するだけじゃない。 「なんとかさん、ここヤバイよ。直さなきゃ危ないよ・・・」とか言って皆さんの愛車の状態を隈なく観察し些細なトラブルをも防いでいるんです。トラブルから解放されない英国車難民の皆さん、本職の自動車整備士の意義を一度は考えてみては如何でしょうか・・・松枝

過去の作業→コチラ、過去の試運転→コチラ、

Posted by nunobiki_classics at

21:41

│作業完成報告トライアンフ編

2019年03月20日

1975 TRIUMPH T160 TRIDENT 東京都H様 納車のご報告です。

「TRIUMPH T160 TRIDENT」

優れた設計力と高いデザイン性を武器に世界を凌駕したトライアンフ・・・しかし1950年代に入ると経営は悪化、バーミンガムスモールアーム社の傘下に入るなど、最終的にイギリス政府の公的資金投入と正に急坂を転げ落ちて行った・・・

時に1968年、パリのモーターショーにデビューする「HONDA CB750Four」 ツインモデルが主流の時代に4シリンダーモデルを市販車に投入したホンダ・・・「なんてこった!」英国車界はとんでもない混乱に陥る。750インラインフォーの強烈なパワーに、4本マフラーからの吠えるサウンドに、輝くディスクブレーキに・・・たった一台のホンダが最早イギリス製ОHVエンジンなど耕運機の原動機だと成らずの底に突き落としたんだ。 (写真はK1)

1970年代とは異次元的なパワー競争が始まる時代。紛れもなくモータースポーツでの勝利が会社の業績に直結する。レースで勝てるモノを作らなきゃメーカーは存続できない。古ぼけた鋳鉄製ツインシリンダーしか持たないトライアンフは一体どうするんだ?極度の経営難では予算もない時間もない、突貫工事で設計されたそれは一見するとツインモデルを踏襲するかのようなОHV750トリプルシリンダーに見えた、が・・・

「修理出来ますか?・・・」 陸送便で届いたトライデント、見ると覇気もなく哀れな姿を見せている。何処を見渡しても大切にされていた痕跡が見当たらない。

「ひどいね・・・止めた方がいいよ・・・」私は誰でも修理は受けない。一台のモーターサイクルを大切に想う気持ちがなければ絶対に仕事は受けない。これだけ傷めば時間も予算も必要だ。やる気が無いなら止めて欲しいと話した。「やってもらいたいんです・・・」彼を信じて私は仕事を始めた。

まぁ・・・中も外もとにかく汚れが酷い。整備の基本とは先ずは洗浄する事。如何なる修理に於いても先ずは美しく洗う事。自動車整備の基本中の基本だ。

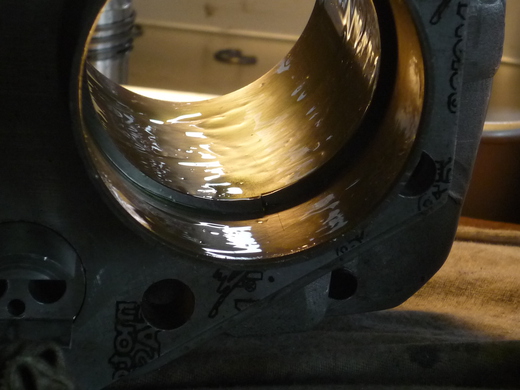

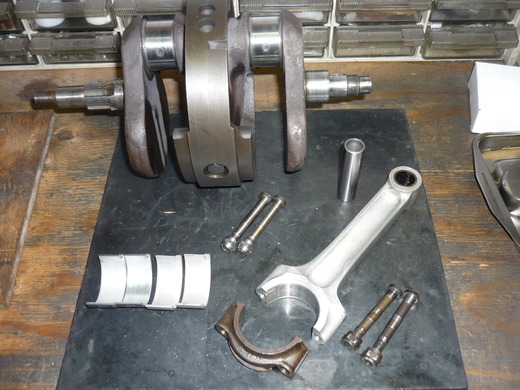

トライデンの要である120度位相のクランクシャフト。ここは大事なので良く見て欲しい。今までのツインエンジンとは違い加工方法もフライホイール成分を取り除いた設計思想もこれまで貫いてきた手法とは全く違う・・・

今までのツイン用の360度クランクシャフトに対して120度ずつ位相されるその意味が分かるかな?刀鍛冶のように大きなハンマーを「ドッスン・・・ドッスン・・・カーン・・・カーン・・・」と振り下ろしていたモノが腕の立つドラマーのように「トントントン・トントントン・・・」と大きくリズムが変わる。

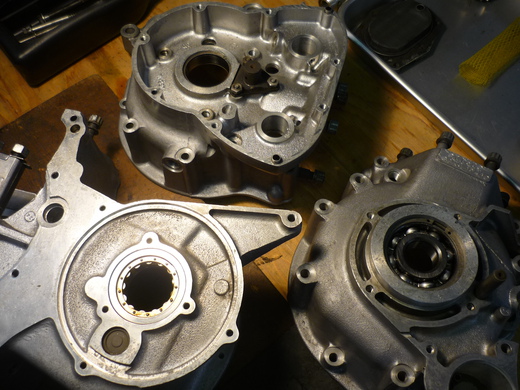

そしてトライデンの最大の特徴がこのクランクケースだ。普通精度を出す為にはケースは一体で機械加工する事が定石、ところが逆に分割する・・・

この分割式クランクケースの組立にこそ作業者の真価が問われている。組む者のやり方次第で1/100ミリ台の精度が台無しになる・・・ここには高性能化との狭間で大きな理不尽さが存在するんだ・・・

けれど、良く見ると設計的にも加工的にも以前よりも随分と洗練されているのが分かる。古いモノと新しいモノが混在する正に1970年代製だ。

これまでの鋳鉄製シリンダーに変えアルミ製のシリンダーとなる。そこには鋳鉄製のスリーブが入る。高回転型となって増す発熱量、中央のシリンダーの冷却性を考慮すれば水冷化を除けばこの選択以外にない。

アルミ製になってもピストンリングの重要性は変わらない。ピストン溝の縦方向にリングギャップに・・・オイルストーンを手にとり修正する。

67×70mmのボアストロークとなったトリプル750。これがどうして劇的なパワーアップに結び付いたんだ。

シリンダーヘッドには2バルブが3気筒分並ぶ。ここはツインモデルのほぼ流用と言っていい馴染みのある絵だと思うだろう?・・・形はそうなんだけど結果は全く違ったエンジンになる、そこが設計の面白さだ。

このトリプルエンジンは、ツインモデルとは性格が違い低回転域のトルクが小さい。この機会にそれを改善する事も含めカムシャフトを変える。右がスタンダートのモノ、左が今回のモノ。このプロフィールの違いに 「おおっ・・・へぇー」 と言ってもらえれば有難い。

ロッカーボックスの整備では気を付けて欲しい。この辺りの年式にボール式のバルブクリアランスアジャスターが使われ始めた。これに耐久性がない。廻るはずのボールが一箇所で停まり一面だけに摩耗が始まる・・・この写真の向かって右側がスタンダートのアジャスターで編摩耗しているのが分かるだろうか?

左側のこれが通称マッシュルームと呼ぶアジャスター。当たり面がワイドになり曲面となっているのが分かるだろうか?ここには焼き入れの加工に加え硬質のクロームメッキ処理が施され赤いのはその下地の銅メッキの跡だ。これの効果は絶大でこのようなリフト量の大きなカムシャフトの場合の必須アイテムだ。

カムシャフトを変える場合必ず作動角の確認が必要だ。ピストンヘッドとのクリアランスやドュレーションにロブセンター・・・自分の目と頭で確かめる事は、後に各場面でのヒラメキに必ず必要になるんだ。

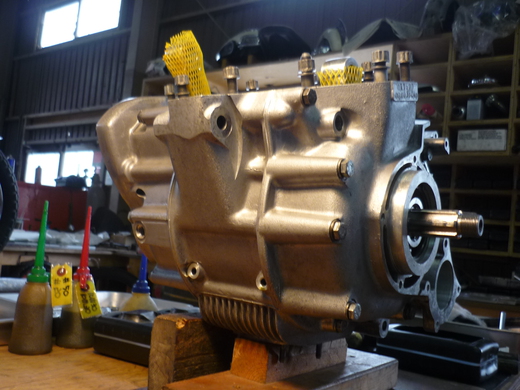

ギアボックスは御覧のように5スピードとなり、トリプルエンジンの特性にマッチする。低中速域にトルクの細い分をクロスしたギアレシオで補い効率的な走りにつなげる。ドライブギアにはブッシュに変えてニードルベアリングが入りこれもまた近代的な路線を歩む。

刷新を受けたオイルポンプ。トリプルシリンダーにモータースポーツ性を持たせて販売を促したい・・・それにはツインモデルようなプランジャー式の貧相なポンプは使えない。大きなオイルクーラーに長いオイルラインに多量のオイルを送る為の大容量なトロコイド式ポンプは必然だ。

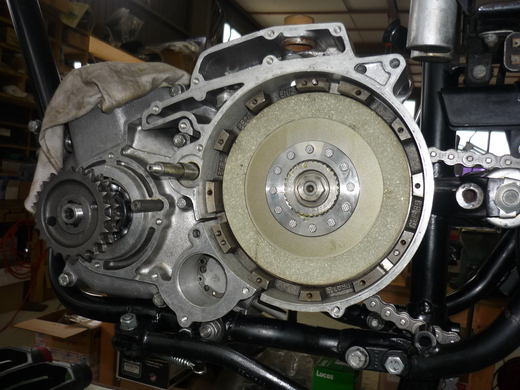

そしてこれがひとつの花、英国ボーグ&ベック社製のドライクラッチだ。シングルプレートのその様は正に英国製四輪車そのものでモータースポーツを知る私のような者達には憧れの存在・・・信頼性は比べ物にならない程上がった反面、重量もクラッチレバーも重くなる・・・

気が付いたと思うが、トリプルのクランクシャフトの何処にもフライホイール成分は無い。ツインモデルではクラッチの有った場所にその一部があり同一軸上の更に奥にある先の重いクラッチにそのフライホイール成分がある。要するにクランクシャフトからプライマリーのドリブン側に移した格好だ。だが、これではプライマリーチェーンに過大な負荷が常時かかる事になる。よってツインモデルよりも的確なチェーンの張りを維持する必要がある。

アマル社製928の三連装キャブレター。トライアンフ初のマルチシリンダー用リンク機構。これは正直良く出来ている。この時代にこの状況でこれだけ出来る事は素晴らしい。只、この時代にスロットル操作の微妙さは認識されずどのキャブレターもスロットルが重い。ホンダもカワサキもどこもマルチシリンダーのスロットルは重いもの、そんな時代だったんだ。

ツインモデルと同様のフォークで始まるT150だったが、後にアルミ製ケースとなる。T140等にも使われるこのフォークの注意点だが、普通ブッシュ等によるスライダー構造が存在する事が多いが、このフォークにはそうしたものが一切無くスタンチョン(インナーパイプ)が直接アルミ製のボトムケースに摺動する。更にここの摺動性は元々悪くフォークオイルの減少が致命傷になる。一年に一度、どんなに走行距離が少なくても点検交換が必要だと、ある意味現行車よりもシビアになる必要がある、それが1971年に始まるこのBSA系フォークの掟だ。

その反面、リアサスペンションはツインモデルと変わらない。それどころかメインにサブの両フレームの構造に固定のスタッドの数や径に変化はなく、パイプ径などは一回り程度増した位で何ら変わらない。これは設計的に驚愕の事実だ。

スイングアームもピボット部分に対するフレーム側を含めて変わらない。この辺り英国製メーカーらしさがあって実に微笑ましい・・・

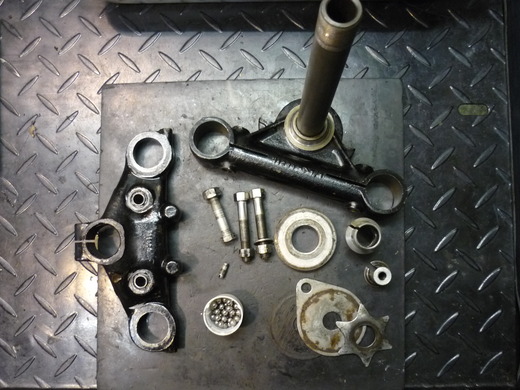

私は皆さんにステアリングは大切だと何度も言っている・・・このトリプルにはこうしたテーパーローラーベアリングが標準で入るようになる。これは増していく車重や制動能力に対応したもので操縦性能を上げる為のモノじゃない。如何なる場合にもステアリングとは俊敏性が求められ、接触面積の広いローラーベアリングは不利になる。

只、剛性の低い分解式のボールベアリングではステムの位置に荷重によるズレが生じてしまう。その場合にこそ真円性を求めようとするテーパーローラーベアリングの優位性が発揮される。

向かって右側が1975年製のトライデント、左側が1985年製のホンダGB500TTのモノ、これを見て皆さんは一体どう思う?149kgと230kgを支えるのにこの逆転している現実・・・

こうして組むと何処にでもある只のモーターサイクルの姿だ。フォークの剛性は上がるものの、テーパーローラーベアリングで車重に対する強度は確保できているものの、肝心のステアリングステムはツイン時代と同じく華奢なままだと憶えて欲しい。

この時代でモーターサイクルを売る為のスタンダートとなる前後のディスクブレーキ。これも酷い状態なので全てやり直す。只、現代と違い主となるパーツがスチール製である事。これが困る。

幾ら古いモーターサイクルだと言っても絶対に手を抜けないのがブレーキ。ドラム式ならばごまかせるモノでも油圧式とあっては融通は利かない。丁寧に作業を進める・・・

ホイールベアリングにも配慮が欲しい。オープンベアリングとシールドベアリンクとは、良い状態を維持出来れば選ぶ差はない。しかし、脱着の頻度を考えればシールドベアリンクが優位になる。古いハブの内面を守る為にもその方が良い。

軽量なツインモデルと全く同じモノをセンタースタンドに用いる。なので変形し折れる。形を戻し溶接し元に戻す。この時少しの補強を入れてやる。これはかなり違う。

プロップスタンドの付根もひん曲がり使えない。こうしてベースの部分を赤めて修正する。スターターモーターでの始動は良いが、スターターレバーを踏み込んでエンジンを始動する場合には必ずセンタースタンドを使って欲しい。

これはルーカス社製のスターターモーターで英国の四輪車に使われているものと同型だ。出力は高く重いエンジンを軽々廻してくれる。但し全体で5キロもの重量がある、それもルーカス社製のラインナップから選択の余地はなかった。けれど悪いと思っちゃいけない。当時の精一杯の結果だとニンマリと受け入れるのがクラシックモーターサイクリストなんだ。

現行車のモノと違いワンウエイクラッチ等は使わないのが四輪車的。こうしてピニオンギアが電磁式のソレノイドバルブを用い使用時のみ飛び出す格好だ。双方ともに入念な整備を施した。

これはスターターリレーで見ての通りの機械式。コイルに一次電流を流して接点を導通させ、大きな二次電流を可能とする。これも接点のみならず端子の緩みをも修正しこれからの使用に耐えるようにする。そして、スターターモーターにバッテリーから大電流が流れる時、一時的に車体の回路の電圧は落ちてしまう。するとイグニッションでの発生電圧も落ちエンジンはかかりにくい。そこでこのリレーにはスターターモーターの導通時のみバッテリーから直接イグニッションへ電力を供給する機能も備わる。これによってスターターモーターをガンガン廻している時にもイグニッション=スパークプラグへの電力を確保出来るって訳だ、分かるかな?…

電装系統はメインハーネスはもとより充電系統、点火系統、始動系統も全て手を入れてい万全を期す。こうしたマスタースイッチ、その他ハンドルスイッチなどオーナーが直接操作する箇所の修復も全く手を抜かずにやり通す。

その他多くの作業を施し、エンジンをかけた。「グッ・グォングォングォングォン…ドッオオオオーーーーン!…」抑えて静かにエンジンをかけ始め暖める…こうした時私はひとりだ…けれど感動の時にはひとりが良い…

翌日神戸の陸運局で継続検査を受ける。ナンバープレートは勿論「品川ナンバー」だ。これでやっと走れる準備は整った…

3千回転でクラッチをミートし走りだす。「グッオオオオーーーン!…コチョン…グッオオオオーーーン!…」重い車重は感じない、スルスルっと押し出してくる。今回の慣らし運転では3千回転~最高3.5千回転としている。するとトルクの増した感触がおもむろに分かるにも関わらずスロットルを戻さなきゃならない…これは辛い。

「グッオオオオーーーン!…コチョン…グッオオオオーーーン!…」ならばこっちも頭使って3.5千回転の中でその良さを目一杯に引き出してやる!「グッオオオオーーーン!…コチョン…グッオオオオーーーン!…」モディファイしたエンジンの素性の良さの片鱗は見る事は出来た。そして、先に言った車体のバランスを見てみよう・・・ストレートをフルスロットルで進みコーナーの手前でフォークを沈めガツーンと倒し込む。「ズッドゥゥゥーーーン!…コチョン…ズッドゥゥゥーーーン!」

するとヨレヨレッとステアリングはドリフティングを見せる。エンジンブレーキからパーシャル状態で旋回し、更に加速しフォークを沈め旋回するとまたもやステアリングは限界を見せて来る。これが実に面白い!現行車のような強靭なフレームにラジアルマウントか何だか知らんが巨大なブレーキつけてサーキットを走るならまだしも一般道をチンタラチンタラ走ったって何の限界も見せやしない。それよりもこんな古典的な鉄馬が一般道で限界を見せて「うわー!もう無理だよ!…」ってトライデントが私に言ってくる。「ゴメンゴメン!…ペース落とすからっ…」 クラシックモーターサイクルの醍醐味って正にこれなんだ。

こうして二人で走る事はかけがえのない時となる。重いスロットルは本来欲しい敏感な調整を阻んで来るけれどそれを跳ね除けて走ってやらなきゃこの子の良さは出せやしない。「グッオオオオーーーン!…コチョン…グッオオオオーーーン!…」分かるかな?私の今の幸福感が?…ツインモデルには無いトリプル750の絶対的に向上した高性能さに酔いしれているこの感覚が?…このように三気筒となったトライデントは650ツイン時代とは全く違う絶対的な高性能さを身につけたんだ。

仮に650ツインでホンダの4シリンダーを追いかける気にもならない程に差がある。しかし、このトライデントならついていける。けれど当時は予算もない、時間もない、人材もいない・・・その中での理不尽さがエンジンの中心以外のところに散在する。もう一度言おう、皆さんの言う「ツインと同じじゃん・・・」と言ってるクランクからシリンダーヘッドまでの中核部分は飛躍的に高性能化を実現させ別物と化した、そこじゃないんだ。プライマリー系統から重い四輪車用のクラッチに旧式のままのギアボックスのシフト機構・・・これら側の部分に他を超えるほどのモノを作る力が倒産寸前のNVT社には無かった・・・その結果、総合的なラップタイムとしての性能がホンダには全くかなわなかった、パワーだけでは勝てないんだと・・・4シリンダーから6シリンダーまでマルチシリンダーをサーキット場で完成させ大きなパワーをライダーが如何に有効に使えるかが重要か、そしてそのレースの成績がメーカーの存続の鍵なんだと知っていたホンダ、対して過去の業績に胡坐をかきモータースポーツをメーカーとして殆ど行わなず販売市場だけを見ていたトライアンフ社との差が致命傷となったって訳なんだ・・・だけれども、私はこのトライデントが大好きだ。当時のNVT社のメンバーが大英帝国の威信をかけて限られた条件のなかで血眼になって挑んだ後発メーカーへの挑戦・・・だがドラマのように物事は上手くなんか行かない。ここにクラシックモーターサイクルの哀愁だ漂う・・・「頑張ったけど駄目だった?・・・そんな事はない、やらなずに終わるより良かったじゃないか。ホンダと戦えるОHVエンジンを完成させたのは君達だけじゃないか・・・」今私は彼らにそう言いたい、これこそ真のクラシックモーターサイクル、英国車の誇りだと私は思うんだ・・・

「ザバーーン…シュワシュワシュワ…」走りだしてあっという間に目的地の京都丹後半島西部にある夕日ヶ浦海岸に着いた。こうして海を見たいるとふと思ったりする・・・きっと皆さんにも思い出があるはず、私にも子供の頃の思い出があるさ・・・サーフィンなんて今のようにカッコイイモノじゃなかった時代。サーフボードにウエットスーツをもって夢中になって波に入った。「ザッバーーーーン!…」それこそ波があればどこでも飛び込んだ。若さ故に流されて帰らぬ人となりかけた事も何度かある。「人生とは自然とはそんな甘いモノじゃない…もっと成長しなきゃ…」波乗りを通じ人間として大きな々教訓を得た日々…それは私のかけがえのない青春の一ページだったんだ…

そして東京からオーナーのHさんが来てくれた。朝早く新幹線に乗って京都駅へ、そこから在来線で園部駅までと。店でひとしきりの話をして説明して…そしてエンジンをかけてもらった。

「グッオオオオーーーン!…」スターターモーターも一発でエンジン始動し快適なサウンドを奏でている。

そして、二人で京都循環道のインターまで一緒に走った。こうして納車の日に二人で走る事はとても大切な事だ。思いを共有できる思い出の時間…何も言わなくても通じ合える事ってモーターサイクルに乗る誰しもが知るあの感覚。

そして彼が帰っていく…これから京都に滋賀県に三重県、愛知県に長い静岡県に神奈川まで超えて東京の世田谷まで帰っていく…「天気が悪くなきゃいいけどなぁ…」 念じるように彼の姿を追った…「ありがとう…Hさん…」

最後に言いたいことがある。私は彼のトライデントを今も私の家族だと思っている。「トリプル…風邪ひいちゃだめだぞ…」そう言って毎日工場を後にした。「ずっと居ればいいのに…」 「…うん…居るよ…」 仕事が遅くなってふたりで過ごす時、こうして会話もした。

最も私は単にバイク好きだと言ってる皆さんに対して好感など持ち合わせていない。平然と飽きれば買い替えればイイという…だが、我々のような作り手の想いを考えたことがあるかい?傷み汚れたエンジンを降ろし、完全に整備し、調子を整え、一日走り続けて…「やっと調子が良くなったんだ、大事にしてもらえよ…」 手放したくなんかないさ、この目頭が熱くなる感覚を君達は知っているのか?どんなモーターサイクルでもこの世に生まれた命なんだ、なにをお前達に粗末に扱う権利が、そんなモノが一体何処にあるんだ?…

傷んだトライデントは多い、手に負えず朽ち果てているモノが多い事も知っている。どうか皆さんに願いたい、今万が一このトリプル750を所有しているならいつの日かもう一度命を与えてやって欲しい。傷つき病んだ彼らをどうかもう一度走らせてやって欲しい。ツイン650モデルの陰に潜んでしまったトリプル750の小さなうめき声を絶対に絶やして欲しくはないんだ…

そして、改めてそんなトリプルのレストア作業を最後まで待ち続けてくれた世田谷のHさんに心から感謝したい。ふたりでトライデントの命を守れた事、私とHさんの大切な宝物、いやトライデントと三人との大きな勲章だと私は思っている…Hさん…トライデントを守れるのは君だけなんだ…

2019年03月20日 布引クラシックス 松枝

後日、Hさんよりメール頂きましたよ。

「松枝さん、昨日はありがとうございました。

半日だけのすこし慌ただしい訪問でしたが、マシンの仕組みとメンテナンスの方法をじっくりと教えていただいてすごく勉強になりました。

東京までの530kmは途中休憩を3回はさんで、9時間くらいかけて走りました。日が落ちてからはかなり冷え込みました。次はもっと暖かい時期に走りたいですね!

エンジンは終始快調で不安もストレスも全く感じさせません。自分にとって1日の走行距離としては最長の距離でしたが、思いの外疲労感は軽くて、そんなことからもマシンの仕上がりの良さを感じました。

移転の話ですがしっかり宣伝しておきます!これからもよろしくお願いします。 Hより」

私の言葉です。

「こうしたお礼ってのは整備士冥利に尽きますねぇ・・・これからの仕事の励みに私も更に精進して参りたいと思ってますよ。ありがとうHさん、頑張って!・・・松枝」

・試運転コースは以下です。

・参考記録

一般道走行距離・・・・・・・・243.2km

高速道路走行距離・・・・・・・・・40km

総走行距離・・・・・・・・・・・・283.2km

ガソリン(無鉛ハイオク)・・・・18.4L

燃費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15.36km/L

燃料タンク容量・・・・・4.25gal(Imp.) 19.3L

(※・・・約16リットル使用するとして245km毎の給油が目安)

優れた設計力と高いデザイン性を武器に世界を凌駕したトライアンフ・・・しかし1950年代に入ると経営は悪化、バーミンガムスモールアーム社の傘下に入るなど、最終的にイギリス政府の公的資金投入と正に急坂を転げ落ちて行った・・・

時に1968年、パリのモーターショーにデビューする「HONDA CB750Four」 ツインモデルが主流の時代に4シリンダーモデルを市販車に投入したホンダ・・・「なんてこった!」英国車界はとんでもない混乱に陥る。750インラインフォーの強烈なパワーに、4本マフラーからの吠えるサウンドに、輝くディスクブレーキに・・・たった一台のホンダが最早イギリス製ОHVエンジンなど耕運機の原動機だと成らずの底に突き落としたんだ。 (写真はK1)

1970年代とは異次元的なパワー競争が始まる時代。紛れもなくモータースポーツでの勝利が会社の業績に直結する。レースで勝てるモノを作らなきゃメーカーは存続できない。古ぼけた鋳鉄製ツインシリンダーしか持たないトライアンフは一体どうするんだ?極度の経営難では予算もない時間もない、突貫工事で設計されたそれは一見するとツインモデルを踏襲するかのようなОHV750トリプルシリンダーに見えた、が・・・

「修理出来ますか?・・・」 陸送便で届いたトライデント、見ると覇気もなく哀れな姿を見せている。何処を見渡しても大切にされていた痕跡が見当たらない。

「ひどいね・・・止めた方がいいよ・・・」私は誰でも修理は受けない。一台のモーターサイクルを大切に想う気持ちがなければ絶対に仕事は受けない。これだけ傷めば時間も予算も必要だ。やる気が無いなら止めて欲しいと話した。「やってもらいたいんです・・・」彼を信じて私は仕事を始めた。

まぁ・・・中も外もとにかく汚れが酷い。整備の基本とは先ずは洗浄する事。如何なる修理に於いても先ずは美しく洗う事。自動車整備の基本中の基本だ。

トライデンの要である120度位相のクランクシャフト。ここは大事なので良く見て欲しい。今までのツインエンジンとは違い加工方法もフライホイール成分を取り除いた設計思想もこれまで貫いてきた手法とは全く違う・・・

今までのツイン用の360度クランクシャフトに対して120度ずつ位相されるその意味が分かるかな?刀鍛冶のように大きなハンマーを「ドッスン・・・ドッスン・・・カーン・・・カーン・・・」と振り下ろしていたモノが腕の立つドラマーのように「トントントン・トントントン・・・」と大きくリズムが変わる。

そしてトライデンの最大の特徴がこのクランクケースだ。普通精度を出す為にはケースは一体で機械加工する事が定石、ところが逆に分割する・・・

この分割式クランクケースの組立にこそ作業者の真価が問われている。組む者のやり方次第で1/100ミリ台の精度が台無しになる・・・ここには高性能化との狭間で大きな理不尽さが存在するんだ・・・

けれど、良く見ると設計的にも加工的にも以前よりも随分と洗練されているのが分かる。古いモノと新しいモノが混在する正に1970年代製だ。

これまでの鋳鉄製シリンダーに変えアルミ製のシリンダーとなる。そこには鋳鉄製のスリーブが入る。高回転型となって増す発熱量、中央のシリンダーの冷却性を考慮すれば水冷化を除けばこの選択以外にない。

アルミ製になってもピストンリングの重要性は変わらない。ピストン溝の縦方向にリングギャップに・・・オイルストーンを手にとり修正する。

67×70mmのボアストロークとなったトリプル750。これがどうして劇的なパワーアップに結び付いたんだ。

シリンダーヘッドには2バルブが3気筒分並ぶ。ここはツインモデルのほぼ流用と言っていい馴染みのある絵だと思うだろう?・・・形はそうなんだけど結果は全く違ったエンジンになる、そこが設計の面白さだ。

このトリプルエンジンは、ツインモデルとは性格が違い低回転域のトルクが小さい。この機会にそれを改善する事も含めカムシャフトを変える。右がスタンダートのモノ、左が今回のモノ。このプロフィールの違いに 「おおっ・・・へぇー」 と言ってもらえれば有難い。

ロッカーボックスの整備では気を付けて欲しい。この辺りの年式にボール式のバルブクリアランスアジャスターが使われ始めた。これに耐久性がない。廻るはずのボールが一箇所で停まり一面だけに摩耗が始まる・・・この写真の向かって右側がスタンダートのアジャスターで編摩耗しているのが分かるだろうか?

左側のこれが通称マッシュルームと呼ぶアジャスター。当たり面がワイドになり曲面となっているのが分かるだろうか?ここには焼き入れの加工に加え硬質のクロームメッキ処理が施され赤いのはその下地の銅メッキの跡だ。これの効果は絶大でこのようなリフト量の大きなカムシャフトの場合の必須アイテムだ。

カムシャフトを変える場合必ず作動角の確認が必要だ。ピストンヘッドとのクリアランスやドュレーションにロブセンター・・・自分の目と頭で確かめる事は、後に各場面でのヒラメキに必ず必要になるんだ。

ギアボックスは御覧のように5スピードとなり、トリプルエンジンの特性にマッチする。低中速域にトルクの細い分をクロスしたギアレシオで補い効率的な走りにつなげる。ドライブギアにはブッシュに変えてニードルベアリングが入りこれもまた近代的な路線を歩む。

刷新を受けたオイルポンプ。トリプルシリンダーにモータースポーツ性を持たせて販売を促したい・・・それにはツインモデルようなプランジャー式の貧相なポンプは使えない。大きなオイルクーラーに長いオイルラインに多量のオイルを送る為の大容量なトロコイド式ポンプは必然だ。

そしてこれがひとつの花、英国ボーグ&ベック社製のドライクラッチだ。シングルプレートのその様は正に英国製四輪車そのものでモータースポーツを知る私のような者達には憧れの存在・・・信頼性は比べ物にならない程上がった反面、重量もクラッチレバーも重くなる・・・

気が付いたと思うが、トリプルのクランクシャフトの何処にもフライホイール成分は無い。ツインモデルではクラッチの有った場所にその一部があり同一軸上の更に奥にある先の重いクラッチにそのフライホイール成分がある。要するにクランクシャフトからプライマリーのドリブン側に移した格好だ。だが、これではプライマリーチェーンに過大な負荷が常時かかる事になる。よってツインモデルよりも的確なチェーンの張りを維持する必要がある。

アマル社製928の三連装キャブレター。トライアンフ初のマルチシリンダー用リンク機構。これは正直良く出来ている。この時代にこの状況でこれだけ出来る事は素晴らしい。只、この時代にスロットル操作の微妙さは認識されずどのキャブレターもスロットルが重い。ホンダもカワサキもどこもマルチシリンダーのスロットルは重いもの、そんな時代だったんだ。

ツインモデルと同様のフォークで始まるT150だったが、後にアルミ製ケースとなる。T140等にも使われるこのフォークの注意点だが、普通ブッシュ等によるスライダー構造が存在する事が多いが、このフォークにはそうしたものが一切無くスタンチョン(インナーパイプ)が直接アルミ製のボトムケースに摺動する。更にここの摺動性は元々悪くフォークオイルの減少が致命傷になる。一年に一度、どんなに走行距離が少なくても点検交換が必要だと、ある意味現行車よりもシビアになる必要がある、それが1971年に始まるこのBSA系フォークの掟だ。

その反面、リアサスペンションはツインモデルと変わらない。それどころかメインにサブの両フレームの構造に固定のスタッドの数や径に変化はなく、パイプ径などは一回り程度増した位で何ら変わらない。これは設計的に驚愕の事実だ。

スイングアームもピボット部分に対するフレーム側を含めて変わらない。この辺り英国製メーカーらしさがあって実に微笑ましい・・・

私は皆さんにステアリングは大切だと何度も言っている・・・このトリプルにはこうしたテーパーローラーベアリングが標準で入るようになる。これは増していく車重や制動能力に対応したもので操縦性能を上げる為のモノじゃない。如何なる場合にもステアリングとは俊敏性が求められ、接触面積の広いローラーベアリングは不利になる。

只、剛性の低い分解式のボールベアリングではステムの位置に荷重によるズレが生じてしまう。その場合にこそ真円性を求めようとするテーパーローラーベアリングの優位性が発揮される。

向かって右側が1975年製のトライデント、左側が1985年製のホンダGB500TTのモノ、これを見て皆さんは一体どう思う?149kgと230kgを支えるのにこの逆転している現実・・・

こうして組むと何処にでもある只のモーターサイクルの姿だ。フォークの剛性は上がるものの、テーパーローラーベアリングで車重に対する強度は確保できているものの、肝心のステアリングステムはツイン時代と同じく華奢なままだと憶えて欲しい。

この時代でモーターサイクルを売る為のスタンダートとなる前後のディスクブレーキ。これも酷い状態なので全てやり直す。只、現代と違い主となるパーツがスチール製である事。これが困る。

幾ら古いモーターサイクルだと言っても絶対に手を抜けないのがブレーキ。ドラム式ならばごまかせるモノでも油圧式とあっては融通は利かない。丁寧に作業を進める・・・

ホイールベアリングにも配慮が欲しい。オープンベアリングとシールドベアリンクとは、良い状態を維持出来れば選ぶ差はない。しかし、脱着の頻度を考えればシールドベアリンクが優位になる。古いハブの内面を守る為にもその方が良い。

軽量なツインモデルと全く同じモノをセンタースタンドに用いる。なので変形し折れる。形を戻し溶接し元に戻す。この時少しの補強を入れてやる。これはかなり違う。

プロップスタンドの付根もひん曲がり使えない。こうしてベースの部分を赤めて修正する。スターターモーターでの始動は良いが、スターターレバーを踏み込んでエンジンを始動する場合には必ずセンタースタンドを使って欲しい。

これはルーカス社製のスターターモーターで英国の四輪車に使われているものと同型だ。出力は高く重いエンジンを軽々廻してくれる。但し全体で5キロもの重量がある、それもルーカス社製のラインナップから選択の余地はなかった。けれど悪いと思っちゃいけない。当時の精一杯の結果だとニンマリと受け入れるのがクラシックモーターサイクリストなんだ。

現行車のモノと違いワンウエイクラッチ等は使わないのが四輪車的。こうしてピニオンギアが電磁式のソレノイドバルブを用い使用時のみ飛び出す格好だ。双方ともに入念な整備を施した。

これはスターターリレーで見ての通りの機械式。コイルに一次電流を流して接点を導通させ、大きな二次電流を可能とする。これも接点のみならず端子の緩みをも修正しこれからの使用に耐えるようにする。そして、スターターモーターにバッテリーから大電流が流れる時、一時的に車体の回路の電圧は落ちてしまう。するとイグニッションでの発生電圧も落ちエンジンはかかりにくい。そこでこのリレーにはスターターモーターの導通時のみバッテリーから直接イグニッションへ電力を供給する機能も備わる。これによってスターターモーターをガンガン廻している時にもイグニッション=スパークプラグへの電力を確保出来るって訳だ、分かるかな?…

電装系統はメインハーネスはもとより充電系統、点火系統、始動系統も全て手を入れてい万全を期す。こうしたマスタースイッチ、その他ハンドルスイッチなどオーナーが直接操作する箇所の修復も全く手を抜かずにやり通す。

その他多くの作業を施し、エンジンをかけた。「グッ・グォングォングォングォン…ドッオオオオーーーーン!…」抑えて静かにエンジンをかけ始め暖める…こうした時私はひとりだ…けれど感動の時にはひとりが良い…

翌日神戸の陸運局で継続検査を受ける。ナンバープレートは勿論「品川ナンバー」だ。これでやっと走れる準備は整った…

3千回転でクラッチをミートし走りだす。「グッオオオオーーーン!…コチョン…グッオオオオーーーン!…」重い車重は感じない、スルスルっと押し出してくる。今回の慣らし運転では3千回転~最高3.5千回転としている。するとトルクの増した感触がおもむろに分かるにも関わらずスロットルを戻さなきゃならない…これは辛い。

「グッオオオオーーーン!…コチョン…グッオオオオーーーン!…」ならばこっちも頭使って3.5千回転の中でその良さを目一杯に引き出してやる!「グッオオオオーーーン!…コチョン…グッオオオオーーーン!…」モディファイしたエンジンの素性の良さの片鱗は見る事は出来た。そして、先に言った車体のバランスを見てみよう・・・ストレートをフルスロットルで進みコーナーの手前でフォークを沈めガツーンと倒し込む。「ズッドゥゥゥーーーン!…コチョン…ズッドゥゥゥーーーン!」

するとヨレヨレッとステアリングはドリフティングを見せる。エンジンブレーキからパーシャル状態で旋回し、更に加速しフォークを沈め旋回するとまたもやステアリングは限界を見せて来る。これが実に面白い!現行車のような強靭なフレームにラジアルマウントか何だか知らんが巨大なブレーキつけてサーキットを走るならまだしも一般道をチンタラチンタラ走ったって何の限界も見せやしない。それよりもこんな古典的な鉄馬が一般道で限界を見せて「うわー!もう無理だよ!…」ってトライデントが私に言ってくる。「ゴメンゴメン!…ペース落とすからっ…」 クラシックモーターサイクルの醍醐味って正にこれなんだ。

こうして二人で走る事はかけがえのない時となる。重いスロットルは本来欲しい敏感な調整を阻んで来るけれどそれを跳ね除けて走ってやらなきゃこの子の良さは出せやしない。「グッオオオオーーーン!…コチョン…グッオオオオーーーン!…」分かるかな?私の今の幸福感が?…ツインモデルには無いトリプル750の絶対的に向上した高性能さに酔いしれているこの感覚が?…このように三気筒となったトライデントは650ツイン時代とは全く違う絶対的な高性能さを身につけたんだ。

仮に650ツインでホンダの4シリンダーを追いかける気にもならない程に差がある。しかし、このトライデントならついていける。けれど当時は予算もない、時間もない、人材もいない・・・その中での理不尽さがエンジンの中心以外のところに散在する。もう一度言おう、皆さんの言う「ツインと同じじゃん・・・」と言ってるクランクからシリンダーヘッドまでの中核部分は飛躍的に高性能化を実現させ別物と化した、そこじゃないんだ。プライマリー系統から重い四輪車用のクラッチに旧式のままのギアボックスのシフト機構・・・これら側の部分に他を超えるほどのモノを作る力が倒産寸前のNVT社には無かった・・・その結果、総合的なラップタイムとしての性能がホンダには全くかなわなかった、パワーだけでは勝てないんだと・・・4シリンダーから6シリンダーまでマルチシリンダーをサーキット場で完成させ大きなパワーをライダーが如何に有効に使えるかが重要か、そしてそのレースの成績がメーカーの存続の鍵なんだと知っていたホンダ、対して過去の業績に胡坐をかきモータースポーツをメーカーとして殆ど行わなず販売市場だけを見ていたトライアンフ社との差が致命傷となったって訳なんだ・・・だけれども、私はこのトライデントが大好きだ。当時のNVT社のメンバーが大英帝国の威信をかけて限られた条件のなかで血眼になって挑んだ後発メーカーへの挑戦・・・だがドラマのように物事は上手くなんか行かない。ここにクラシックモーターサイクルの哀愁だ漂う・・・「頑張ったけど駄目だった?・・・そんな事はない、やらなずに終わるより良かったじゃないか。ホンダと戦えるОHVエンジンを完成させたのは君達だけじゃないか・・・」今私は彼らにそう言いたい、これこそ真のクラシックモーターサイクル、英国車の誇りだと私は思うんだ・・・

「ザバーーン…シュワシュワシュワ…」走りだしてあっという間に目的地の京都丹後半島西部にある夕日ヶ浦海岸に着いた。こうして海を見たいるとふと思ったりする・・・きっと皆さんにも思い出があるはず、私にも子供の頃の思い出があるさ・・・サーフィンなんて今のようにカッコイイモノじゃなかった時代。サーフボードにウエットスーツをもって夢中になって波に入った。「ザッバーーーーン!…」それこそ波があればどこでも飛び込んだ。若さ故に流されて帰らぬ人となりかけた事も何度かある。「人生とは自然とはそんな甘いモノじゃない…もっと成長しなきゃ…」波乗りを通じ人間として大きな々教訓を得た日々…それは私のかけがえのない青春の一ページだったんだ…

そして東京からオーナーのHさんが来てくれた。朝早く新幹線に乗って京都駅へ、そこから在来線で園部駅までと。店でひとしきりの話をして説明して…そしてエンジンをかけてもらった。

「グッオオオオーーーン!…」スターターモーターも一発でエンジン始動し快適なサウンドを奏でている。

そして、二人で京都循環道のインターまで一緒に走った。こうして納車の日に二人で走る事はとても大切な事だ。思いを共有できる思い出の時間…何も言わなくても通じ合える事ってモーターサイクルに乗る誰しもが知るあの感覚。

そして彼が帰っていく…これから京都に滋賀県に三重県、愛知県に長い静岡県に神奈川まで超えて東京の世田谷まで帰っていく…「天気が悪くなきゃいいけどなぁ…」 念じるように彼の姿を追った…「ありがとう…Hさん…」

最後に言いたいことがある。私は彼のトライデントを今も私の家族だと思っている。「トリプル…風邪ひいちゃだめだぞ…」そう言って毎日工場を後にした。「ずっと居ればいいのに…」 「…うん…居るよ…」 仕事が遅くなってふたりで過ごす時、こうして会話もした。

最も私は単にバイク好きだと言ってる皆さんに対して好感など持ち合わせていない。平然と飽きれば買い替えればイイという…だが、我々のような作り手の想いを考えたことがあるかい?傷み汚れたエンジンを降ろし、完全に整備し、調子を整え、一日走り続けて…「やっと調子が良くなったんだ、大事にしてもらえよ…」 手放したくなんかないさ、この目頭が熱くなる感覚を君達は知っているのか?どんなモーターサイクルでもこの世に生まれた命なんだ、なにをお前達に粗末に扱う権利が、そんなモノが一体何処にあるんだ?…

傷んだトライデントは多い、手に負えず朽ち果てているモノが多い事も知っている。どうか皆さんに願いたい、今万が一このトリプル750を所有しているならいつの日かもう一度命を与えてやって欲しい。傷つき病んだ彼らをどうかもう一度走らせてやって欲しい。ツイン650モデルの陰に潜んでしまったトリプル750の小さなうめき声を絶対に絶やして欲しくはないんだ…

そして、改めてそんなトリプルのレストア作業を最後まで待ち続けてくれた世田谷のHさんに心から感謝したい。ふたりでトライデントの命を守れた事、私とHさんの大切な宝物、いやトライデントと三人との大きな勲章だと私は思っている…Hさん…トライデントを守れるのは君だけなんだ…

2019年03月20日 布引クラシックス 松枝

後日、Hさんよりメール頂きましたよ。

「松枝さん、昨日はありがとうございました。

半日だけのすこし慌ただしい訪問でしたが、マシンの仕組みとメンテナンスの方法をじっくりと教えていただいてすごく勉強になりました。

東京までの530kmは途中休憩を3回はさんで、9時間くらいかけて走りました。日が落ちてからはかなり冷え込みました。次はもっと暖かい時期に走りたいですね!

エンジンは終始快調で不安もストレスも全く感じさせません。自分にとって1日の走行距離としては最長の距離でしたが、思いの外疲労感は軽くて、そんなことからもマシンの仕上がりの良さを感じました。

移転の話ですがしっかり宣伝しておきます!これからもよろしくお願いします。 Hより」

私の言葉です。

「こうしたお礼ってのは整備士冥利に尽きますねぇ・・・これからの仕事の励みに私も更に精進して参りたいと思ってますよ。ありがとうHさん、頑張って!・・・松枝」

・試運転コースは以下です。

・参考記録

一般道走行距離・・・・・・・・243.2km

高速道路走行距離・・・・・・・・・40km

総走行距離・・・・・・・・・・・・283.2km

ガソリン(無鉛ハイオク)・・・・18.4L

燃費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15.36km/L

燃料タンク容量・・・・・4.25gal(Imp.) 19.3L

(※・・・約16リットル使用するとして245km毎の給油が目安)

Posted by nunobiki_classics at

01:58

│作業完成報告トライアンフ編

2019年01月17日

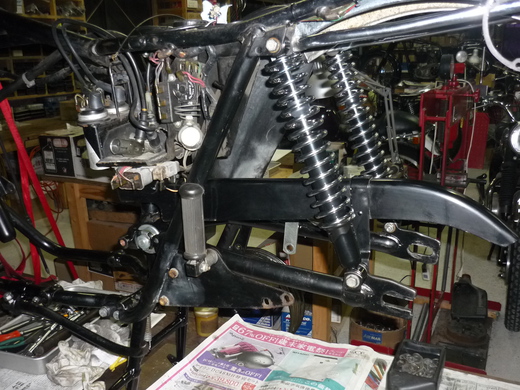

1965TRIUMPH T90SC PROJECT 兵庫県H様

以前、排気量を500㏄に上げたH氏のT90。更に今回は足廻りをSC仕様にモディファイ。愛らしいスモールユニットが俄然クールになりましたよ・・・ 過去のエンジンの作業は→コチラ

スモールユニットモデルとは3TA,T90(350cc),そして5TA,T100A(500cc)の4ラインナップでエンジンは何れもユニットスタイル。プリユニットモデルのT100とは別のモデルなので注意。

当初のスモールユニットモデルは17或いは18インチの言わば小径ホイールモデル。3TAや5TAはコンパクトで使い勝手が良く街の至る所で活躍し市民生活を支えた。更にT90やT100のスポーツモデルにはエンジンや車体を高性能化され愛好家の要求に応え、その頂点がツインキャブレターヘッドを持つT100R DAYTONA だ。

その中に650クラスと同サイズの足回りを持つモノが存在する。何れも北米用モデルT90SC,T100SC,T100Cなどのコンペティションモデル達。今回はそれらにモディファイする。で、早速リムを組み替える。WM2-18からWM2-19へ大径化し、リアはWM2-18からWM3-18へと幅を拡大する。

フロントタイヤはダンロップ製トライアルユニバーサルの3.00-18から3.25-19へと変更。当時はT90SC,T100SCは3.25-19, T120C,T120TT,TR6Cには3.25-19又はび3.50-19の装着が標準だ。

リアタイヤはトライアルユニバーサルの4.00-18が当時の装着タイヤであったものの既にデッドストック。なので同じくダンロップ製のK950を代用とし3.50-18から4.00-18に変更した。・・・するとボリュームの違いは歴然!・・・

そして、リアショックも11.9から12.9インチロングへと1インチ長へと変更・・・

本来コンペモデルではプロップスタンドのみでセンタースタンドはなし、当たり前です・・・しかし「Hさんだとあった方がいいなぁ…」 今回はオーナーの諸事情を考慮し双方ともに取り付ける事に、共に延長加工に位置の調整とかします・・・

で、作業台の上で完成・・・離れて見てみると「うん…ボリューム出たじゃないの…」 この尻上がりの感覚はスモールユニットには無い景色。マツエダ結構ご満悦でございます・・・

これ使用前の姿・・・

そしてこれが今回のSC仕様・・・これまで地面にベッタリ着いていた踵が650クラス同様にスカーン!と浮くようになった・・・フロントが大きくなったにも関わらずリア廻りの存在感が負けていない・・・

もう、これって全然スモールユニットじゃなくなってる。足の長さが際立つこの景色・・・コンパクトなエンジンと小さめのフレームに長い足が結構八方美人!今まで幾分の劣等感を650クラスに持っていたとすれば、もう心配ご無用。堂々と渡り合える車格になりましたよ・・・

※ここ大切なポイントです・・・(説明排気量別に補足しました。) 後輪をこれだけ大径化するとギア比の変更は必須ですね。以下を参考に致しましょう・・・

500cc・・・T100の場合17T(18T)、5TAの場合18T(19T)

350cc・・・T90、3TA共に17T

(ギアの歯数は市街地や山間部の場合、()内は高速道路を含めた長距離ツーリングなんかを視野に入れた場合です。)

ここで「あれっ?」と思う人いますか・・・なぜスタンダードモデルの方がギア比が低いのか・・・こう疑問を抱いた方は「布引流英国車講座上級者編」を最終回まで読みましょう。何れその答えが分かります・・・コチラ(未だ最終回まで行ってませんけど・・・)

大型免許が教習所で取得出来なかった時代、このスモールユニットモデルは英国車の中でも特に多い存在でした。けれど今、私の知る限り見かけません。一体何処へ行ってしまたのか・・・小さく健気なスモールユニットが好きな私はそれが残念でならないのです。「全国のスモールユニットのオーナー諸君!堂々と愛車を走らせようじゃありませんか!スモールユニットに愛情たっぷり注いでやろうではありませんか!」・・・そうだね・・・スモールユニットだけで走るってのもありかも?全国のスモールが一堂に集まる・・・そんな日が来ると良いなと、ふと思ったりする今日この頃です・・・松枝

Posted by nunobiki_classics at

21:24

│作業完成報告トライアンフ編

2018年11月06日

1965 TRIUMPH T120 BONNEVILLE 納車整備記録

「トライアンフに乗りたいんですけど・・・」 新車のボンネヴィルに乗り彼はやって来た。 「何が?これで良いじゃないか・・・古い機械なんて大変だぞ・・・」 と、私は言った・・・聞けば1965年のボンネヴィルが欲しいと言う・・・トライアンフに何年も乗っている者ならいざ知らず1965年までのユニット650はビギナーが買うべきものじゃない。バッヂでモノを決めちゃイケないんだ。

・・・ここは神戸港のとある保税倉庫、遥々と海を越え1965年のボンネヴィルが届いた・・・

予算上限で手に入れる極上のボンネヴィル、普通ならこのままナンバーを取って即納できる状態ではある。しかし、エンジンはしっかりしているものの年式違いのパーツや外装の状態からブルジョア倶楽部のレベルには遠く一からやり直す事にした。お手軽倶楽部はコチラ

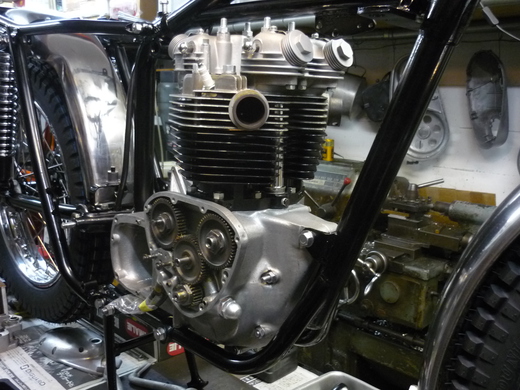

クランクシャフトに始まるボトムの作業は大切だ。ひとつでも気になる箇所があるならば必ず納得いくまで作業する。この高いレベルのボトムは何年も先に必ず恩恵をもたらす「核」の部分だ。

私の作るエンジンでは、ボルトやナット類に非常にこだわる。当時の風情を再現し更に本来の機能をも絶対的に担保する。そうすれば自ずと美しいエンジンが出来上がる・・・

一口にピストンと言っても今となっては様々なモノが入っている。メーカーやコンプレッション、古いスタンダードから鍛造品まで・・・しかし、あくまでオリジナルの延長線上であることが望ましい。ピストンの打音でエンジンのコンディションを探れる事、それは古いエンジンには必要な事なんだ。

シリンダーヘッドにはバルブがあって、それを支えているのがバルブガイドだ。交換したガイドの内面をリーマー加工しているところ。実際のバルブステムに合わせて最後は手先の感覚で仕上げていく。

英国車の整備で大切なものはこうしたファスナー類。シリンダーにヘッドに使うスタットボルトはウイットウォース規格故にピッチが傷みやすい。迷った時点でスパッと交換する!そんな潔さが必要だ。

クラシックモーターサイクルの楽しさを代表する4スピードギアボックス。見ての通りの4スピードだがここに皆さんの夢が詰まっている。

おおらかに大陸の道を「ズバッズバッズバッズバッ・・・」っと駆け抜けるイメージはトラ乗りの最大のお楽しみ。それは、ギア比が開いているワイドレシオギアあっての事なんだ。(布引流英国車講座上級者編その4はコチラ)

「ガタガタッ!・・・ドダバタッ!・・・ズッコンッズッコンッ!・・・」 少しの悪路で車体の暴れ廻るこのフロントフォークは密かなユニット650のお楽しみ。スリムな造形といい加減な作動性は見事なまでに車体とマッチする。決してここだけを改良してはイケない。全体のマッチングが大切な事は今も昔も変わらないんだ・・・

新たに塗り替えたぺトロールタンク。1965年のUS3ガロンタンクだ。ブラックとゴールドに塗り分けられたバッヂにパーセルグリッド、センターモールにぺトロールキャップにニーラバーまで、全てをオリジナル再現した。布引クラシックス塗装作業のご案内はコチラ

1965年までは左のサイドカバーにライトとマスタースイッチが着く。しかし、年式違いのスイッチに変えられていてその為にカバーの穴も拡大されいる。これでは1965年までのルーカス社製SA88のスイッチが着けられない・・・

鉄板を切り出し形を整え穴に丁度のモノを作る。それを裏面から溶接して取り付ける・・・すると違和感なく元の形を再現できる。皆さんもご自分のこのサイドパネルを見ると良い。意外にもスイッチの種類や取り付け方が年式により違っているのが分かると思う。やはりその位置、数、更にはルーカス社製のスイッチのその種類、これらを年式通りに守る事はトライアンフ作りのひとつのルールだ。

で、隣にあるオイルタンクは1965年まで必ずクラックが入りオイルがリークする設計的な不備がある。全てのタンクが溶接等により修復を受けるものの、酷い状態のモノが常。よって今では貴重な新古品を世界中から探し出し確保した・・・で、なぜわざわざ手間をかけてここを修復する必要があるのか?リプロ品を着けて適当にやれば仕事は早く進みお客は喜ぶじゃないか・・・しかしこのふくよかなラインを描くシート下の絵はユニット650の色気でもある大切な箇所。手間をかけても時間を掛けてもツボを押さえる事は我々の義務なんだ。

今回のオーナーは全くのビギナー故に強制的にトランジスター式のイグニッションとレギュレーター&レクチファイアを取り付ける。先ずはトラブルなく走らせる事・・・こだわるのはその後からだ。

このアルミ製の板はレギュレーターの放熱板も兼ねていて出来るだけ大きくしたい。それを風の当たる所、且つ見えにくい所へ絶妙な間隔で入れて行く。

バッテリーケースと共用する固定部分はこのようにラバーのスタッドを入れた。ラバーマウントのバッテリーケースの動きを妨げない為だ。これで不自然さも機能を失う事なくスマートに装着できる。

これはロッカーボックスへとオイルを供給する為のフィードパイプでトライアンフの外観上のアクセントにもなっている。パーツはストレートでそれを曲げて作り上げていく。

ここのスペースは非常に狭くなんでこんなに狭いのか?と思う程にスペースがない。製作したフィードパイプを何処にも当たらずに取り付ける事は容易ではない。これが、その理想的な配置だ、皆さんも是非参考にして欲しい・・・

完成したボンネヴィルを新規検査の為に神戸の陸事に運んだ。真新しい現行車ばかりの陸事のライン、そんな光景を見ていると儚くなるのは私だけだろうか・・・そしてあくる日、彼のボンネヴィルを試運転へと駆り出した。

適切な暖機運転を行った後、そろりと走りだす。「ズバッズバッズバッズバッズバッズバッ・・・」 走りながら各部の状態を観察するも中々良い音を奏でている、そのバイブレーションから間違いの無さが瞬時に読み取れる・・・「ズドッドッドッドッドッドッドッドッ・・・」決めた回転数ではあるものの、その範囲内で可能な限りの負荷を掛けていく。

小一時間程度走った後で幾分大きくスロットルを開けてみる 「ズバッズバッズバッズバッズバッズバッ!・・・チャッ・・・ズバッズバッズバッズバッズバッズバッ!・・・」 狙い通りに各部が機能している・・・

軽い車体に軽快且つ深みのあるエンジンフィーリング・・・「ズバッズバッズバッズバッズバッズバッ!・・・チャッ・・・ズバッズバッズバッズバッズバッズバッ!・・・」 コーナーの立ち上がりに来ると、どうしてもスロットルを開けたくなってしまう。慣らし運転だから自重はしているもののつい開けそうになる・・・それはユニット650の罠、オーナーのみぞ知る甘~い甘~い誘惑なんだ・・・

そんな慣らし運転も順調にこなし目的地の京都府久美浜湾に着いた。こうして湖畔に佇んでいると私も思う事もある・・・ミーハーに皆さんが欲しいと言っている1963~1965年のモデルはバッヂの好みもあって欲しがる者が多い事は事実。しかし、前にも言っているが極度の販売不振に陥るこの時代は生産台数が少ない。今となっては需要過多気味で良いモノは市場に出回らない。

私が勧めるのはやはり圧倒的に販売台数の多かった1966~1967年、或いはそれ以降1970年モデル迄だ。エンジンを開けても痛みは少なくポイントポイントへと設計的にも改良を施されたそれは今の時代の使用にも耐え易い。何よりも多い台数から選べる事はこの世界では大切な事、程度が良くても悪くてもモノがあれば即買わなきゃならないよりも、幾分の選択肢がある事、1966年以降にはそれが出来るからだ。

だが逆に、初期モデルにこだわるなら徹底的にこだわればいいさ。欲しいモノを是が非でも手に入れたい・・・それもこの世界の神髄だ。但し、くどいようだが1963~1965のアーリーユニットモデルは程度が悪く泣きを見るのは君達だ。要するにレイターモデルに較べお金が無尽蔵に必要・・・潤沢な資金はもう既にある・・・保管するガレージもある・・・手入れをする時間も十分にある・・・それだけでも未だだめだ。本物のクラシックモーターサイクリストとは、個々の車体がどういう生涯を歩んだ来たのかを鑑み、それら傷んだ箇所への理解を示し、自分がその痛みを共有し、これからは俺様が生涯幸せな環境を整えてやるぞ!という深い々意気込みを持ち合わせた者を言う。只単に新車を買うように一点の傷にグダグダ言うような低レベルな者などおととい来やがれっ!ここは半世紀以上も前の機械を労わる心の無い者の世界じゃないんですよ・・・

2018/11/06 布引クラシックス 代表 松枝

参考資料

試運転コース往路編

試運転コース復路編

一般道走行距離 279.2km

高速道路走行距離 32.4km

総走行距離 311.6km

使用ガソリン(プレミアム) 11.82L

燃費 26.3km/L

Posted by nunobiki_classics at

23:31

│作業完成報告トライアンフ編

2018年07月22日

TRIUMPH TROPHY SPECIAL AMAL 389 堂々と交換致しました。

以前、トロフィーを購入頂いた、西宮市のKさん。松枝とマンツーマンの納車勉強会を終えて、「・・・キャブレター・・・交換した方がいいよ・・・」(マツエダ) 「はい、聞こうと思ってました・・・」(Kさん ) そして、交換する事に・・・

勿論、古い機械に愛情を注ぐ松枝は、出来る事なら当時のキャブレターを活かしてやりたい・・・けれど、作業する全てのキャブレターが使える訳じゃない。

アンチモン(今となっては粗悪な材質と考えて良い)製で作られたボディー等は変形すると戻れない。突然の暴走を始めた我が愛車のハンドルにしがみつき危険な目に遭う事がこの世界では実際に有るのです(例え事故を起こしても自己責任です・・・)。

もう一度言いますが、スロットルボディーが自分の意に反して戻らないって状況とは何を意味するのか・・・真面目に考えて見ましょう。

私も仕事上、何度も暴走を経験していますが、私はそれに対処出来ます。何としてでも止めてみせます。しかし皆さんには出来ませんよ!壁やガードレールや田んぼに愛車を放り投げて飛び込んで行くしかないのです。それでもクラシックモーターサイクルの世界では全ては自己責任。そんな状態で乗っている皆さんの責任なのです。(それが嫌なら新車を買えって話し。布引流英国車ビギナー講座コチラ)

今使われているアマル社製キャブレターの代表的なモノが通称モノブロック及びコンセントリックの2タイプ。皆さんは新しいコンセントリックの方が良いんだぞっ!と申されます・・・これ、おかしいですよ。違います、どちらも一長一短あるんだぞっ!これが正解です。そして、この暴走って話はコンセントリックの方が発生する頻度が高いんだと小さな声でささやいておきましょう・・・

で、現在アマル社にて作られている新品は金型も違い材質も改善、更に精度も全然高くなっている。この事はクソ暑い我が日本では何としても必要な事・・・ビギナーには必須なのです!・・・・・しかし、それでも皆さんはよろしくないと言う訳です。

冗談じゃない、そんな少しの事位でいっつも調子悪くてあたふたしているよりも、スッカーンと快調になった方が良いじゃないか!ビギナーには走れる事の方が大切なんだぞ!暴走して事故るよりましだろ!・・・違いますか?そして古い当時のキャブレターは、ちゃんと箱に詰めて保管して、いざという時に備えれば良いだけの話し。

で、西宮市のKさんは、堂々とニューキャブレターに交換してくれましたよ。スロットルはスッカスカに軽くなり戻りも「スッカンッスッカンッ!」と、スロットルボディーとキャブ本体の真円度が正しい事が伝わってくる・・・Kさんのそのレスポンスの良い前向きな姿勢に松枝は感謝する訳です。正に布引ファミリー的思考であります・・・ありがとうね。

そしてビギナー諸君!キャブレターが調子悪くて泣きそうな時。アマル社製の新品に交換してみてください。特に「スムースボア」と言われるキットは皆さんの為に用意されてようなもの。今までの不調が嘘のように吹き飛んで「ズバッバッパッバッバッパッ!・・・・」っと走るようになる。但し!点火系統が完全に整備されている事!エンジン本体が完全である事!・・・でなけれ効果は得られない、自動車整備の基本!悩んでるそこの皆さん「堂々とアマルの新品に交換してやるぞーっ!」よろしいですね?松枝

Posted by nunobiki_classics at

20:43

│作業完成報告トライアンフ編

2018年05月31日

1966 TRIUMPH TROPHY SPECIAL 兵庫県西宮市 K様

1960年代、アメリカの荒野を駆け抜けたTRIUMPH T120TT, T120C, TR6C, T100SC・・・何れもオフロードを存分に走る為に作られたコンペティションモデル達だ。

こうした競技専用車両達は今で言うモトクロッサーやエンドューローマシンだと言えば分かり易い。それ故に数年で廃棄処分され現存数は極端に少ない。

そうした入手困難なオリジナルモデル達を布引クラシックスが忠実に再現する・・・それが「NUNOBIKI SPECIAL」 だ ・・・

・・・お願い・・・

コンペティションモデルに興味のない人はここで立ち去りましょう、全く面白くないですから・・・

ではマニアックな皆さんと共に見て行こう・・・先ずステアリングのトップラグ。通常モデルではラバーマウントされ振動に対処する。握ってもフラフラし何とも納得し難い。しかしコンペではこのようなに一体型で、ガチンッ!っと固定されオフロード走行に寄与する。高まる剛性感とダイレクトな感触が頼もしい。

ハンドルバーも専用のモノで形状に幾分の違いがある。バイブレーションが気になるとは思うがそれは逆だ。私個人的にはラバーマウントよりも数倍の快感を得られる。皆さんも是非試すと良い。

照明装置を持つモノにはホーン&ディップスイッチがクランプオンされロードモデルとは違う。更に、ACイグニッション車にはエンジンストップのプッシュボタンスイッチがクランプオンされ、照明装置を持つものではそれがヘッドランプシェルに装着されたりする。コンペモデルと言ってもハンドル廻りの仕様は多岐に渡るけれど、それぞれツボを押さえる事がコンペマニアの快感につながる・・・

ロードモデルのヘッドライトの多くはこの時代7インチだ。そして、コンペモデルで照明装置を持つモノには6インチのモノが与えられる。Lucas社製のMCH66がその形式でリフレクターは575だ。間違っても7インチを着けてはイケないんだ(1965年までのCモデルやSCモデルは7インチだったりする)。

そして、コンペの大きな魅力のひとつがシングルのメーターだ。勿論それはレヴカウンターでスピードメーターなど着かない・・・しかし、残念ながら日本の公道ではそれは出来ずスピードメーターのみを取り付ける。断腸の思いってやつだな・・・

因みにハンドルクランプにあるボルトの様を見て欲しい。亜鉛鍍金のザラザラとした表面にムラのある腐食感は年月が経たないと得られない大切な景色。これを決して再メッキしてはイケない。大切に大切に時々ウエスで手入れして使い込む。それが英国車オーナーの嗜みだ。

これも粋なアクセサリーなんだ。アンダーシールドと言って車体下部を保護するガードだ。多くの場合、整備性が悪いと捨てられる。コンペ好きならば宝物になるのにさ・・・

只、フロント側のマウントは相当いい加減な作りで全く固定できない、なのでうちでは新たに作り直している。これは正解だ。そして、本来コンペモデルにはセンタースタンドは着いていない。

エキゾーストシステムはそれぞれ違う。TTモデルのように太めの直管が下がるモノ、このように両サイドに振り分けるモノ、左一本にまとまるモノ・・・どれをとってもコンペモデルのエキゾーストパイプは美しく満足度100%だ。

1966のスタンダードモデルやイーストコースト仕様のコンペではマッドガードはスチール製になりペイントが入る。それがウエストコースト仕様になるとアロイ製、つまりアルミニウム製になる。スチール製の鉄板は厚く前後共に数キロの重さを持つ。しかし、アロイ製は超軽量で数百グラムだ。それこそ指でつまんで振り回せる。走った途端に軽さが実感で出来るコンペモデルの最も主張するべき場所だ。

更に、良く見て欲しい・・・なんだかタイヤとマッドガードの間が歪に開いていないだろうか?・・・ここがコンペティションモデルの一番の見せ所なんだ!(ロードモデルと較べてみよう。誰も知らないコンペマニアだけの裏知識…笑)

そして、ボトムのステーも大切な見せ場。ここのマッドガード側の固定にはセンターにナット1個が使われる。しかし、コンペは両サイドにボルト2個だ。更にボルトにはラウンドヘッドと言って専用のモノが使われる。その辺りを徹底すると全くもってカッコイイ!ステイと言い、歪な隙間と言い、ボルトの頭と言い、興味のない者にはチャンチャラ可笑しい位にどうでも良い話なんだけど、絶対に譲れないコンペを象徴する大切なモノなんだ・・・

そして、オフロード走行を支えるタイヤはエイボン社製のトライアルユニバーサルで、フロントが3.50-19或いは3.25-19。リアが同じく4.00-18だ。リムは英国ダンロップ社製のWM2-19にWM3-18になる。まぁ、当時も実際には皆ノビータイヤを使う事になるんだが・・・。

後ろもアロイ製だ。当然のこと、現行車のようなコーティングはされないから時間が経てば白く酸化する。よって定期的に磨く習慣を持つ事が必須だ。ホームセンターに行ってピカールとワックスを買って来なきゃいけないよ・・・

だが、良い事ばかりじゃない。ACモデルでは問題にならないが、DCモデルには希硫酸の入ったバッテリーが着く・・・これが先にも言った無垢のマッドガードには大敵だ。この車体では既に仕様を変えているのでシールドタイプのバッテリーに換えた方が賢明だ。

ついでに主張すると、このシート下は製作者の腕の見せ所。珍しいツールトレイにシートを止めるワイヤーにそのスクリュー。配線にブリーザーの配管に全てに渡って当時を再現する。ここが分からなきゃトライアンフに乗る資格など無いんだな・・・

そして、フロントフォークのスプリングはバネレートに違いがあって飛び跳ねるコンペモデルは高くなる。ストロークさせればそれは分かる。元々ロードモデルのバネレートは低過ぎるからコンペのモノを入れる事は有効で、皆さんも一度試してみると良い。

ぺトロールタンクは微妙で、初期の頃ではスタンダードと何も変わらず、後に行くと2.5や2.0ガロンタンクになる。しかし、西海岸と東海岸などの地域の仕様によっても違うので定義づけが難しく決めつけちゃいけないって事なんだ・・・

人任せに出来ない大切なペイント作業、布引クラシックスでは自社ペイントだ。1966年のカラーはロイヤルブルーにホワイトにラインはゴールド。ラインの太さや位置はインチサイズで忠実に再現。見るからに当時の風景が浮かんで来るような見栄えを再現する事が大切なんだ。

そして、エンジンの仕様、キャブレター等には違いがあり当然のことながら出力を上げている。特に10~11.25対1に上げられたコンプレッションは凄い!けれど並の日本人なら始動もままならなくなる。なので、エンジンに限っては乗り手の腕に合わせる事が賢明だ。

ざっとここまでコンペティションモデルの特徴を大雑把に解説。ここからは、通常通りの個体の説明さっとしてみたい。

コンペモデルだからと、中身に手を抜いたりは絶対にしない・・・エンジンは、大切なクランクシャフト、コネクティングロッド、クランクケースにカムシャフトは万全の作業を施す・・・

ピストンにシリンダーも同様、完全な仕上げを・・・

弱いシリンダーヘッド廻りも各作業施工済み・・・

クラッチにはスラストベアリングも入りプイマリー系統も万全・・・

前後のホイールは、スポークの亜鉛メッキ加工にバランス取りにホイールベアリングもシールドタイプとする。エンジン、車体、電装系統と走る為に必要な箇所へ質の高い整備を施すことは布引クラシックスでは最も重要と捉えている。いつもの通りだ・・・

そして、試運転に出掛けた。何時も走る訳だけど、こうしたコンペティションモデルを引っ提げて走る快感はまた違ったモノになる。言ったように固定されたハンドルからはダイレクトにバイブレーションが伝わる。けれど、それがエンジンの様子や路面の感触をグッと体に伝えて来るようになる。走る事が好きで、少し走りに経験のある者ならば 「・・・オーッ!・・・リジット・・・イイじゃないっ!・・・」 と必ず感動する・・・間違いない!

車体の軽さは直ぐに分かる。元々軽い車体が更に軽くなると俄然自信が湧いてくる。特に中心から遠い所が軽くなるのは分かり易い。

幅の有るUSハンドルバーをドーン!と偉そうな感覚で握り、広いフットレストラバーを踏みつければ荒野を走る達人になれる。

アップライズされたエキゾーストシステムは魅力的だ。ズボンの当たりを気にしながらも堂々と走れる・・・只、容量の少ないサイレンサーだから、そのサウンドはロードモデルよりも幾分固く乾いた音がする。今回は新品だから尚更その傾向は強い。それも走らせる度に変わって行き段々と深みが増して来る。そんな違いを気にしながら走る事も楽しみのひとつなんだ。

どんなモノでも、極端な思想の下で作られたモノは美しい。更に、時代感覚を大切に当時のコンペティションモデルに思いを馳せる事は少し高貴な感覚。自由にモノを作る時代だからこそ、私は当時の思想をリスペクトし1960年代の当時に戻り躍動していたあの時代のトライアンフ達を再現したい。只単に荒野を速く走れるモーターサイクルが欲しいと泥まみれになって走り続けた当時の若者の実際に迫ってみたい。だからこそ、今手に入らないコンペティションモデル達をこうして再現する事はまんざらでもないんだ。皆さんも一度コンペモデルのハンドルを握って思い切り走らせてみると良い。それも忠実に再現されたホンモノの姿で走らせてみるがいい 「・・・オリャーッ!・・・ドリャーッ!走ってやるーーーっ!」 こうしてアップライズされたエキゾーストシステムを引っ提げて汗する事はクラシックモーターサイクルの醍醐味だったんだと必ず思い起こすはずだ・・・

2018/05/31 布引クラシックス 松枝

試運転コース

参考記録・・・

一般道走行距離・・・・・・・・・・198.5km

高速道路走行距離・・・・・・・・13km

総走行距離・・・・・・・・・・・・・・208.8km

使用ガソリン(プレミアム)・・・8.48L

燃費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24.61km/L

Posted by nunobiki_classics at

19:04

│作業完成報告トライアンフ編

2017年09月05日

1966 TRIUMPH 6TA Thunderbird 納車記録 東京都M様

1950年代のトライアンフを代表する6Tサンダーバード。これほど立ち位置の変わったモデルはない。

当時、最速の部類だった5Tスピードツインにもじわりと高速化時代の波が押し寄せ、排気量を上げた6Tサンダーバードが1950年にデビューする。

同時期にマーロンブランド主演映画「The WILD ONE」が上映され大ヒット、ファンの要望を受けたトライアンフ社は新色をラインナップ。それが全身ブラックカラーをまとった「THUNDERBIRD BLACKBIRD」だ。

リジットフレームからスイングアームフレームへと変わり、更に1963年にユニットエンジン化されモデル名も6TAとなる。当時はトップモデルであったサンダーバードもこの時代にはもっぱらスタンダード車として位置づけられた。雨や霧の多い英国らしくカバードされた本国仕様の車体は「バスタブ」と称され新聞に郵便に小荷物と色々なモノを運んでは市民の生活を支えた・・・(写真はハーフ仕様)

1960代半ばを超えると市場は最早アメリカの独壇場、何を作るにもアメリカ色が強くなり製造するその殆どがUSモデルとなる。そして1966年、遂にその歴史に幕が降りる。サンダーバードは製造中止となり同時にこのナセルヘッドも永遠にこの世から消え去ったんだ・・・

「サンダーバードが欲しいんですけど・・・」と一報が入り、私はシリンダーを降ろした。2年間、基本的なメンテナンスで走り切れるように念入りに作業を始めた。

この6TAでは、エンジンの圧縮比を上げよう。低めの設定である6TAにトロフィーと同様の瞬発力を与えた。

このシリンダーヘッドも車体と同時に製造されたモノ。幾つもの修羅場を潜り抜けて来たとっても大切なモノ。駄目なら交換すれば良いって話じゃない。

この辺りの作業上手くやらないとオイルは滲む。上手くやってもオイルは滲む…ここがクラシックモーターサイクルの難しいところ、それでもやれば必ず結果は出せる…

シリンダーを塗装する。古いモノだからと刷毛塗りでペタペタと塗るのがイケてると巷では言う。しかし、塗膜は鋳鉄製シリンダーの放熱を確実に阻害する。出来るだけ薄い塗膜でしっかりと塗る、そうすれば熱は逃げ易い・・・明白な話しだ。

軽く見られているホイールも走る上で重要なモノだ。各部品を洗浄点検し組み直す。何十年と使われたホイールベアリングはシールドタイプに替えてやる。

そして、今回はホイールサイズを前後共に当時のトロフィーと同サイズに替えた。又、当然の如くてスタンド類、リアのショックアブソーバーもそれに合わせ新調した。

フロント廻りのパーツも、こうして塗装する。ナセルヘッドからフロントフォークへの一連の流れは美しい。それぞれのパーツが流れるように色を塗る。

古いモーターサイクル故に、そのままでは走れないモノがある。それは電装部品。リレーにスイッチに信頼性の乏しい接続端子等・・・故障ばかりしている英国車の殆どが電気系統のトラブルによるもの。メインハーネスの製作交換に加えバッテリーに各スイッチと万全を期した。

そして試運転に出掛けた。ここは日本海、余部鉄橋。サンダーバードは朝から終始快調を保ち気持ちの良い走りを見せてくれる。「ズバッバッバッバッバッバッ・・・」転がり抵抗が少なく前後のホイールが楕円形になったかのようにグルグルと廻り車体を引っ張ってくれる。

英国車の中でもトライアンフのクランクシャフトは軽い。コツは大胆にスロットルを開る事だ。「ズバッバッバッバッバッバッ・・・」っと引っ張ってから、深くクラッチレバーを握り切り「・・・チャッ!・・・」っと確実にシフトアップしよう、ローからセカンドは抑え気味に、セカンドからサードギヤは思いっ切りに、そしてサードからトップギアへはそれなりにと、遠慮は要らない。スパークプラグの温度を高める事がポイントだ。

逆に減速時には慎重に走ろう。「ズバッバッバッ・・・」とスロットル戻してリアブレーキ当てて、「ズドゥーーーーーーーーン・・・」と待って待って回転数の下がるのを更に待ってからクラッチレバーを深く握り切り「・・・チャッ!・・・」っと入れて「ズッウォーーン・・・」と一度エンジン回転を上げて間髪入れずにクラッチをつないで「ズゥーーーーーーーーン・・・」とシフトダウンだ。

エンジンの再始動では、スターターレバーを優しく廻そう。決して蹴るんじゃない。「・・・グルン・・・」とリズミカルに廻す事。力む必要など一切無し!トライアンフのスターターは英国車の中でも最も軽い部類。スターターレバーを固定するコッターを守る事の方が旅を走り切る為に大切な事なんだ。アナログショッピングはコチラ。

ここはJR山陰本線の「鎧駅」 その昔、私がまだ高校生の頃、愛車に跨りスロットルを目一杯開けて走ってはここに来た。小さな駅舎からホームを渡り海を見渡せば見事な景色が出迎えてくれる。そして海を眺めた後・・・自然と笑顔が戻って来る・・・駅を出る頃には勇気が湧く・・・素敵な私の思い出の場所だ・・・

そして、男らしく帰って行く。「グッワンワンワンワン・・・!」キャブレターのスターターレバーを引っ張りキックを踏み込めば激しく唸るエンジン音「・・・キィーーーーン・・・」不規則な3本のマフラーから怒涛の如く白煙を巻き散らし走り去って行く・・・16才の私の愛車はカワサキ。未だ始まったばかりの人生で、こんなにも刺激の強く、大切にしていたモノは無かったかもしれない・・・そんな青春の一ページが瞬時に思い出される私のとっておきの場所なんだ・・・ ※駅の詳細はコチラ

皆さんには是非トライアンフで走ると言う事を、少し高貴な事だと思って欲しい。1966年製のこのサンダーバード6TA。今年で52年も頑張っているって事、皆さんもしっかと受け止めて欲しい。「ズバッバッバッバッバッバッ・・・」この一回一回の鼓動音を当たり前だと思って欲しくないんだ・・・

丹後半島の夜は孤独だ。何もない世界を淡々と走らなければならない。そんな時でさえ、サンダーバードは私を守ってくれる。寒くても暑くても辛くても、サンダーバードは私を運び続けてくれる・・・

そもそも皆さんは勝手だ。金を出してトライアンフを買えばいい。けれど買われてしまったトライアンフには君達を選べない。主人を選べぬトライアンフが幸せになれる保証など何処にも無いさ。せめて命あるモノだと信じて暮らしてやって欲しい・・・トライアンフにも人生がある!私はそう思うんだ・・・

そして納車の日、彼が夜行バスに乗って東京から来てくれた。東京では少し特殊な仕事をバリバリこなしているそうだ。前回のファストバックの彼同様、頭が下がる思いだ。

今日は、丸一日かけて納車をする。いろいろ話して説明して、そしてこうして実技編もある。エンジンの掛け方からメンテナンスの話まで時間を掛けて話したい。東京だと頻繁には会えないからだ。

帰りに焼肉を食べながら話をする。結局、サンダーバードの事のみならず、仕事や家庭や諸々の話の方が多かったのかな?彼を知ると同時に彼も私を知る有意義な時間を持てた。

そして、いよいよ彼が東京まで帰って行く。初めてのトライアンフ、初めての右シフトレバーを気にしていたがどう感じるのだろうか?・・・頑張って帰って欲しい、家族の下へ無事に辿り着いて欲しい 「・・・一緒に走る迄には上手になっていなよ・・・」 と小声でつぶやいた。

1950年のデビューから1966年のファイナルモデルへと。栄光から挫折を味わった名機サンダーバードを2017年の日本の、それもこんな田舎のインターチェンジで今見送るって事・・・私が自身で輸入し自分自身で面倒を見て来たサンダーバードは単なる売り物なんかじゃない。家族同然の存在を失うって悲しみを誰が理解できるだろうか?・・・主人を選べぬこの6TAサンダーバードをいつも幸せに暮らせるようにする事は君の絶対的な義務だ!次の箱根できっと立派に出迎えてくれる6TAサンダーバードをこの瞬間、私は脳裏に焼き付けたんだ・・・

2017.9.6 布引クラシックス松枝

後日、Мさんから便りを頂きましたよ。是非ご覧ください。

「松枝様

お世話になります。東京のMです。

無事、東京の家に着きました。(連絡少し遅くなりスミマセン)

新東名で小雨に見舞われましたが、そのタイミングで仮眠しました。

後は曇ってましたが、雨の心配はありませんでした。

渋滞の方も大丈夫でした。

エンジンまわりもチェックしました が、オイル滲み等は全く無かったです!

燃費もびっくりする位良く、途中で13リットル分入れた位です。

この2日間は、自分の中で、今年の夏一番のイベントだったと思います。

松枝さんには焼肉をご馳走して頂いたり、バイクの説明して頂いたりとても感謝しています。

ありがとうございました。」

松枝の返事です。

「М君、ありがとうね。本当にお疲れ様でした。

無事に帰れて安心したよ。

僕も君に会えて良かった。これも何かの縁だね・・・

今度の箱根、楽しみだね。

それまで、密に箱根で練習して頂戴よ!では・・・松枝」

試運転参考資料

一般道走行距離 314.4km

高速道路走行距離 77.9km

総走行距離 392.3km

使用燃料 11.94L(プレミアガソリン)

燃 費 32.8km/L

Posted by nunobiki_classics at

23:22

│作業完成報告トライアンフ編

2017年04月05日

1964 TRIUMPH T120 BONNEVILLE レストア作業報告

これからの高速化時代を見据え、プリユニットモデルに見切りをつけたトライアンフ社はニューモデルへと舵を切る...時に1963年、エンジンを一体化したいわゆる「ユニット650」の誕生だ。一見順風満帆に見えるその門出とは?更に現代に於いて意味するものとは?・・・皆さんと共に見て行こう…

ある日、捜していた1964モデルがあると連絡が入る。モノはそれなりだがこの年式では選んでいる暇はない。市場に出回る台数が極端に少ないアーリーユニット650では先ずは押さえる事が先決だ。

現地での評価は「Great Condition!」、こちらで言うところの「極上車」だ。それは日本の中古車で言うモノとはニュアンスが違う・・・「まぁそれなり・・・」の意味。本場欧米に於けるクラシックモーターサイクル界の常識だ。

製造から半世紀、放置される時間も桁違い。フロントフォークのシールホルダー内部を覗く…この絵の意味が分かるだろうか?

フォークを一旦沈めると上がらないのはそれだけが原因じゃない・・・サイズの合わないブッシュを強引にかち込んである亊にもよる。丁度のサイズに削ってやる。

只、古いモーターサイクルのサスペンションに現行車の様な精度を求める事はナンセンスだ。車体全体として全く面白味の無いモノになってしまう。精度の低さ、作動性の悪さ…そうしたものが相まってクラシックモーターサイクルの味を醸し出す。

最早、レストレーションではステンレス製のスポークに替える事が定石となった。けれど出来る事なら当時のモノを後世へと継承したい。赤く輝くステンレスよりも剥げた亜鉛鍍金の強烈な凄みを知るべきだ。

リムも同様に一旦分解しきれいに点検洗浄する。ここで注意すべき点はみだらに再メッキを掛けない事だ。少しの傷や薄くなった表面に神経質になるよりも、ずっと使われて来たその表情を時代の粋として受け止める事の方が大切な事なんだと知らなきゃ一人前とは言えないよ。

ミドルに使う年式違いのドラムを元のモノに戻してやる。今回は幸いにも当時モノのドラムが手に入った。それも新品だなんて笑ってしまった。

私が嬉しいのはベアリングについた当時のグリスだ。「おーっ!50年前のグリスかっ!・・・」一度も路上を走る事なく変質する、当然の事ながら潤滑材としては使えないけれど、運んで来てくれた当時の空気感だけで一日幸せになれたんだ…

次はエンジンだ。全てを剥ぎ取り内部を確認する。まぁいろいろ有るのは致し方ないが、なんの不具合も無ければ有難いと思うのが本音だ。

しかし、トライアンフのケースは良く割れる。薄い肉厚だからこうしてクラックが入る。更にこのエンジンの場合、殆どに亀裂に欠損がある。全てのメネジを手直しするなんて、こりぁ大変なんだよ…

頑固に外れないカバーを取り外すと以前に何処かで直した跡がある。左2本、明後日の方向を向いているスタッドボルトに遭遇した時、皆さんなら一体どうする?…

このヘリサートの立て方ではこの穴はもう使えない。一旦削り取りアルゴン溶接で肉盛りする。それも出来るだけ外部から修復の跡が見えないように心掛ける…

そして、エンドミルで面を慎重に削り取り・・・

慎重に確認した位置に下穴を開けた後、ヘリサート用のタップでネジ切りを行う。何れの場合も直角と強度の確保がポイントだ。

先の写真と比べて欲しい、スパッと角度が出ているのが分かるだろう。今やどこでもヘリサート加工をやる時代だが、作業者によるレベルの違いが有ると知るべきだ…

その上で体裁の良さにも配慮する。こうしたボルトナットの類を総じてファスナーと言うが、こうしたモノこそが質の高い整備に配慮すべきモノ。ステンレス製に交換されたエンジンはそりゃぁ輝き美しいだろう。しかし、古い亜鉛鍍金の残るナットで組まれたエンジンを作る事は、本来私が目指すべき道なんだ。

オイルラインを洗浄しバランスを取る。シェルは慎重に選択しメインベアリングも万全を期す。トラらしくガツーンと廻ればそれでいい?・・・そんな低次元な話しとはさよならだ。ユニット650としては古典的な廻り方をするこの時代のクランクがアーリーユニット650の粋なんだ。

インレット、エキゾースト、双方のカムにタペットも完璧に仕上げる。互いの接触面は美しく輝き、これからの長き使用に絶対的な安心感を与える。ここはこうしたエンジンの肝に当たる場所。エンジンの寿命にも大きな影響を与える大切な部分だと言っておく。

トラのヘッド廻りは弱くヘタリが早い。四つのガイドを交換しシートカットを施す。バルブステムとの擦れ具合も強過ぎず軽過ぎず丁度の塩梅に持っていく。更にシートの当たり幅にもきちっとさじ加減を決める。

ピストンは新しく、各クリアランスも私なりのさじ加減だ。この辺りの値を軽く見てはいけない。二つしかないロングストロークエンジンではその違いがてき面に出るから尚更のこと自分の値を持つべきだ。

重い鋳鉄製のシリンダーに銅製のヘッドガスケット・・・性能よりも絵柄を重視する事もある。それは絶対に外せない英国車の粋だからだ。

この時代のシフト操作とはトライアンフを語る上で特徴的で、その意味を知るべきだ。「必ず理解して走るべし!頭を使って走るべし!」それがトラ使いへの第一歩だ。

キャブレターは、1964から389となる。このモノブロックキャブは1964年製造当時のモノだ。それはそれは調子が悪かった。黒煙を吹きスパークプラグは黒くエンジンの始動も困難、アンチモン製のボディーは当然の如く既に寿命が過ぎている。「クッソー意地でも直してやるっ!」こうなったら根性論だ。

そして、快調になったキャブのフロートチャンパーに着く3個のスクリューは当時レーシングとしてオプション設定されたモノ。で、このワイヤーロックを見て欲しい。現代では2本を撚線にしてクルクル巻いて使う。けれど私はここをわざわざシングルで巻いている・・・なぜか?そう、これが時代の風情。この頼りない景色こそモノブロックの粋なんだ。(因みにこのベロシティスタックはオーナーからのリクエストだ。)

ここで1964の特徴的な箇所を解説しよう。これはリアのブレーキのロッド廻り。これがリアのショックアブソーバーの外を通るのは1963と1964だけのモノ。後のモデルはずっと内側を通るけど、それでもこれが格好良いと言い切って欲しいんだな。

この一番下のステイは先代から続くスタンドの機能を兼ねるもの。要するにダートを走る時代だからパンクが多い。すると中央のナットを緩めるとこのステイがタイヤを浮かせるスタンドに早変わり。これも1964で最後となる。こうした事も知っておくと楽しくなる。

これはご存知スミス社製の通称グレイフェイス。今までクロノで見辛いものが「ズーーンッ!・・・」と連続的な動きになり評判は上々。ユニット650での元年が1964年だと知っておこう。

1964ではこのシンプルでスリムなスロットルラバーが正式だ。そして、そのスロットルホルダーはアマル社製で開度は90度となる。これが運転操作を難しくしている。緩慢なモノブロックキャブレターを微調整しながら走らせるのには90度は狭すぎる。「スロットル操作が大切なんだよっ!」とウダウダ言う私の真意がここにあるんだ。

なんだかんだと時間を要し1964ボンネヴィルは完成した。電装系統を含め多くの作業を経て完成した。程度の良いモノが極端に少ないグリルドバッヂモデルに簡単に手を出すな。下手なプリユニットモデルよりも資金が必要なんだと皆さんには言っておきたい。そして各部を点検し明日はいよいよ試運転だ。

新規検査に登録を済ませ試運転に出掛けた。しっかりと暖機運転をおこない慎重かつ大胆に走らせる。 「ズバッバッバッバッバッ・・・チヤッ・・・ズバッバッバッバッバッ・・・」

走りながら考えるが・・・今回の仕事は私として全く釈然としていない・・・そもそも私は金儲けだけの為に仕事をしている訳じゃない。一度しかない自分の人生の大半を占める仕事に於いて誠心誠意努力する事を目的としている。

ある意味専門性の高い英国車の世界では暗黙の「ルール」がある・・・作り手は顧客の事を鑑み親切丁寧に高いレベルの仕事をやる・・・客は古い機械に歩み寄ると共に高い技術を持つ者を敬い感謝の念を持って事に当たる・・・その上でお互いをリスペクトし強い関係を築き上げて行く・・・これが英国車の世界だ。

しかし、言わせてもらうが最近の客の質のなんと低い事か・・・(同業者なら同感する者が多いだろう) 現行車の如く「当たり前感」が甚だしく、感謝の念など微塵もない。インジェクションモデルの如く365日快調である事が当たり前だと思っている・・・何が有ったか明言は避けるが、物事に感謝する気持ちの無い者は如何なる客であっても絶対に仕事は受けない。それだけは言っておく・・・ 2017/4/5 布引クラシックス 松枝

試運転の詳細

一般道走行距離・・・・・・316.1km

高速道路走行距離・・・・・20.9km

総走行距離数・・・・・・・・337.0km

使用ガソリン量・・・・・・・・・11.8L

燃費・・・・・・・・・・・・・・・・・・28.5km/L

#TRIUMPH,#BSA,#NORTON,#BRITISH MOTORCYCLE,#BONNEVILLE,#T120R,

Posted by nunobiki_classics at

20:53

│作業完成報告トライアンフ編

2016年06月22日

1965 TRIUMPH TR6SR 修理記録 三重県津市 K様

時代は変わった・・・モノは壊れないからと訳の分からない価値観がこの世界を支配する。 「カッケーナー!やっぱ、見た目っしょ!」 最早スペックや性能なんかどうでもいい。外観的なルックスの良さと誰にでも乗れるイージーさがなければもうバイクは売れない。だが、この時代のモーターサイクルを舐めちゃいけない 「動かない・・・直らない・・・大損し・・・夢は儚く消え去る・・・」 ネットで得た身勝手な知識と、社会に過保護された消費者権利を盾に、不自然な傲慢さを放つ今時の皆さん・・・・・・・・・やってしまった後では遅いんですよ・・・

「暫く走ると止まるんです。遠出できなくて・・・」 1965年のトラを買ったと言う彼。何度修理に出しても同じだと言う。だが私の工場も忙しい。目処が経った頃彼がトロフィーを積んでやって来た。

ざっと見てエンジンを降ろした。洗浄の済んだケース、ボルトにスクリューは空回りしクラックも数ヶ所ある・・・修理の必要なメネジを数えると正常な場所の方が少ない。出来るだけヘリサート加工迄の範囲内で収めたいと作業を始めた。

だが、そうはいかない。幾つかの場所には、もう修理のやりようが無い位に穴が拡大されている。しょうがないので一旦裏面をごっそりと削り取り、アルゴン溶接で肉盛りする。

更に、フライス盤で直角を出し正確に決めたセンターヘリサート用の下穴を開ける。あくまで真っ直ぐに慎重に深さ、ネジ山の数等々考慮してやる。全てはマッチングしたナンバーを持つこのケースを再生する為だ。

そして、全ての箇所を元の規格で再生した。設計も未熟なこの時代のモーターサイクルのエンジンで、スクリューひとつが機能しない事は辛い。少ないネジの数だから小さなボルト1本にも慎重さを持つべきだ。

良く見るとこのエンジンは一度コネクティングロッドをぶち切っている。古い英国車の常、過去の事だとは言っても本人にとっては歓迎できる話しじゃない。その影響が残らないように改めて検証し作業する。

オイルラインの清掃に始まるクランクシャフトの整備は万全を期す。コネクティングロッドを計測し狙いのオイルクリアランスと共にシェルを換える。そして、本来のクリアランスを遥かに超えていたピストンはオーバーサイズとし、届いたパーツを入念に修正し整えた。プリユニットから継ぐこの時代のクランクシャフトはやはり風情があって良い。走りに直結するモノだから皆さんもこの景色を頭に入れておくべきだ。

シリンダーヘッドの状態も悪い。さすがに信じられない程溜まったカーボンの除去に始まりバルブガイドの交換、当りの修正にすり合わせ等々・・・ようするにガタガタの状態だ。もっとも、この時代のここは耐久性も低く今の常識で考えてはいけない。 「えっ?もう・・・」 そんなサイクルで臨むべきだ。

これが彼のギアボックスの各パーツだ。今の時代にも通用する美しい部品達を入念に調べて必要な修正や交換をする。右上にある金色のブッシュはドライブギアのもの。入力と出力が同一軸上で行われるこの時代のギアボックス整備の要だ。

中央がクラッチのプッシュロッドでその廻りのブラス製のものが位置決めのブッシュだ。古いものを抜き取り、旋盤で丁度のサイズを造り入れた。今あるこの状態がベストクリアランス、ギアボックス整備第二の要だ。

これはシフト用のオペレーションプレートだ。皆さんがシフトペダルを操作するとこのプレートが回転し、各ギアをオペレートする。ここの軸とプレートはカシメによって固定される。が、たまに緩んでいるモノがある。この場所は狭く、溶接に寄るビートの盛り上がりは避けたい。なので今回は溶かし込んで着けていきフラットな溶接面とした。

先のオペ―レ―ションプレートは右端だ。これで力に寄るプレートの逃げも減りシフトのタッチも良くなる。乗り手が直接操作する箇所だから改善の効果は高い。因みにここの緩みは普通にスル―されるので注意が必要、プレートの溝の摩耗と共にギアボックス整備の第三の要だ。

ここも酷かった。明後日の方向を向いたテンショナーのピボットシャフトを圧入し直して、破断していたブレードを交換し、亀裂のあるケース内外はTIG溶接し、驚く程のスラッジがこびりついたクラッチディスクは美しく洗浄した。チェーンテンショナーが暴れ廻る異常な状態でも堂々と走っているのがこの世界なんだ。

こうした地味な部品に高い意識を持つ者は居ない。 「このタンクの曲線がトラの魅力なんだよ・・・」 それしか言えんのか・・・一度これを外して走ってみろ。どれだけ大切なものなのか分かるはずだ・・・内部のスラッジを完全に除去し、しっかりとパイピングを施した。

キャブレーターは最近リプレイスされたモノに交換されているものの、中を開けると全く筋違いの方向に進んでいる事が良く分かる。裏付けの無い自信だけを頼りに作業しても改善はしない・・・不調の根源を直さないままにキャブレターを触る典型的な例だ。

更に状態が悪いのが電装系統だ。クルマの電気とは答えは決まっている。何も特別な事をやれと言う訳じゃない。基本をコツコツと積み重ねて行く只それだけ。地味で暗い作業だけれど、ここで手を抜くと絶対に良い方向には進まない・・・ここで手を抜くと必ずトラブルは起きる・・・愛車と顧客をつなぐ命綱・・・それが古い英国車に於ける電気配線というモノなんだ・・・ メインハーネスから追加しているフラッシャーの先まで全てを刷新した。 大切な電装系統の話はコチラ

そしてエンジンを掛けた。 「ズッ・・ズッウ――ン・・・ズンズンズン・・・ズッウ――――ン・・・」 乾燥した排気音を発するエンジンは至極健康的なバイブレーションを続ける。 「ズズズズズズズズズッ・・ズッゥン・・・ズズズズズズッ・・・」 魚崎の陸運局で検査を受けた後、試運転に出掛けた。

「・・・ズバッズバッズバッズバッズバッズバッ・・・・・・」 この年式のユニット650はその力強いルックスとは裏腹に女性的だ。少し健気な所が有って緩慢な面を見せる・・・だから強引に引っ張りこむのではなく優しく導く必要がある。特に勾配の強い上り坂で他車に邪魔される様な時には注意する。スロットルへの反応に神経を集中させ出来るだけ燃焼温度を高めて走ろう・・・ スロットルやシフト操作の大切さはコチラ

「ズバッズバッズバッズバッ!・・・チャッ・・・ズバッズバッズバッズバッ!・・・」 クラッチはトラで最も不完全なシステム。遠いレバーを確実にしっかりと握り、ワイドな4スピードギアボックスを一段ずつ使い丁寧に扱い大らかに走ろう。更に、長い信号待ちで握ったままにする事は構造上辛い。出来るならニュートラル位置に戻しクラッチを開放して待つ習慣をつけるべし!

そして、本来トラのエンジンとはトコトコと低回転で走る器じゃない。こうして抜けるような直線では思い切って開けてみよう。彼女を怒らせてしまった時のように蹴飛ばすようにかっ飛んでくれる。神経を使うべきところ、大端に走るところ・・・ひとつの事を正面からだけでなく側面から見る事も大切だ。 「ズバッズバッズバッズバッ!・・・チャッ・・・ズバッズバッズバッズバッ!・・・」 さぁ・・・視線の先に海の気配がして来たぞ・・・

「オ―ッ!スッゲ―ッ!ウッ・・ミ――――ッ!」 トライアンフに乗ったなら海を目指して走りだそう。日常の疲れを癒やすには180度環境を変える事が良い。この時絶対に一人で楽しむべからず! 「トロフィー海が見えるかい?着いたぞっ・・・」 長い経験を持つ英車乗りなら分かる。喜怒哀楽を共有しなければ楽しい旅は得られない。

「・・・・ザッバ―ッ・・・・・シュヮシュヮシュヮシュヮ・・・・」 ここは夕日ヶ浦海岸。 「お疲れさん!トロフィー・・・少し休んでこぅな・・・」 ふたりで海を只々眺めよう・・・ 「・・・・ザッバ―ッ・・・・・シュヮシュヮシュヮシュヮ・・・・」 今年一番の思い出さ・・・

この時代のトラは走るシーンに寄るサウンドの変化が顕著だ。連続した音、歯切れのよい音、力強くも弱くもなる。 「・・・ズッゥ―――――ン・・・」 「・・・ズバッズバッズバッズバッ・・・」 「ドゥワワワワワワ―ンッ・・・」 トラに乗って慣れたなら、先ずはこの音を憶えよう。愛車の状態を知る為には先ずは「音」・・・サウンドの違いを理解せよ!

心地よい潮風を受けながら更に走る・・・サウンドの違いを憶えたなら次はバイブレーションだ。スロットルの開け方とエンジンの呼応・・・更に回転が上がる時、下がる時・・・そして、どのくらいの強さで開け閉めするのか、勾配の強弱も・・・この順列組み合わせを自分の五感で操作して、結果であるバイブレーションを足と腕と身体で感じ取る・・・???今は何の事か分からなくていい。サウンドとバイブレーション・・・何年か経った先 「はっは――・・・こう言う事か!・・・」 その時英国車乗りとして階段をひとつ登れるんだ・・・

もう自分の都合だけで走る場所を限定するのは止めよう。愛車にとって街はまるで監獄さ。緑の中を走らせてやれよ!ズバッと走らせてやれよっ!・・・自分だってドカーンと走れよっ!・・・出来るって! 「・・・ズバッズバッズバッズバッズバッズバッ!・・・」 もっともっとスロットルを開けろって!・・・

経ヶ岬の手前あたり一帯は正に私のパラダイス。皆さんもこんな素敵な自分だけの場所を捜すべきだ。更に一人で旅をしてみるべきだ。なんだよ、人を頼ってばかりいて何がトライアンフ乗りだ!やれよっ!走れよっ!一人で旅立ってみろよ!・・・きっときっと新しい自分が見えて来る・・・

走る事だけが旅じゃない、陽が傾いたら少し休んでみよう。こうして夕暮れ時こそ愛車とのコミュニケーションの場。疲れた身体を癒やすと共に愛車の顔色を伺い意志の疎通を図ってみよう・・・

健気なトロフィーの横顔を見ていると疲れている。それでも首を横に振りながら 「・・・うん大丈夫、もう少し頑張るから・・・」 って、そう言ってくれるから 「そうか・・・もう少しがんばろうなっ・・・」 胸が熱くなる私の想いが皆さんに分かるだろうか・・・

そうやって460キロを走った頃、私達は工場に戻った。

今日のトロフィー、朝始動してから戻るまで常に一度の踏み込で始動し、アイドリングは安定し、電装系統もすこぶる正常に機能し、爽快に加速し、スパークプラグの焼けも至極健康的でくすぶる兆候も無く、楽しく旋回し走ってくれた。本当に本当に良く頑張ってくれたと褒めてやりたい。けれども冒頭の文言を思い出そう 「暫く走ると止まるんです。遠出できなくて・・・」 これは単に調子が悪いとか言う問題ではなく、何処もかしこも単純に 「壊れまくっている!」 だけの話し・・・高額なプライスに清水の舞台から飛び降りる覚悟で買った夢がこの様だ。 「英国車なんかに乗るんじゃない!」 良く分かったと思う。

まぁとにかく作業自体も大変だった。文面には上げられない作業が多々有ってさすがの私も疲労困憊だ。とにもかくにも酷過ぎる。もっと状態の良い車両を買えば済んだ話。これじゃぁ時間もお金も倍掛かる。 「自分で分からないモノには手を出すな!」 見た目だけで買うと必ず痛い目に会う。半世紀も前のモーターサイクルを買うと言う事実とは甘くない!これから買おうと思っている皆さんには厳しく釘を刺しておく・・・

そして最後に彼に伝えたい。古いモーターサイクルはこの後のメンテナンス次第だ。活かすも殺すもこれからの手入れ次第だと忘れてはいけない。何もしなけれはエンジンは掛からなくなる。何もしなければまた只の鉄クズになってしまう。私の伝授した項目を必ず実践して備えて欲しい・・・

更に、遠くへ旅をしよう!・・・思い切って一人旅をしよう!・・・誰も居ない遠くの地で世界にたった一台しかいないこのトロフィーと共に素晴らしい景色を見に行こう!必ずや自分の手で幸せの瞬間を掴み取って欲しい!そう願っていますよ!・・・ 2016/6/18 布引クラシックス 松枝

参考資料

走行距離・・・・・・・・・・464.6キロ

使用ガソリン・・・・・・・・18.73リットル

燃費・・・・・・・・・・・・・・24.8km/L

走行コースは以下です。

Posted by nunobiki_classics at

17:26

│作業完成報告トライアンフ編

2015年10月16日

1966 TRIUMPH TR6SR 納車整備記録

「ややこしい英国車なんかに乗るべきじゃない!今流行りの現行車が一番良いんだよ!」

私は一貫してそう皆さんに言っている。ところが・・・

「すみません!僕っ トライアンフが欲しいんです!」

いきなり教習所で大型免許をとったNさん。こともあろうにうちの店に来た。

聞くと原付にも乗ったことが無いという・・・ 「んー・・・どうしたものか・・・?」

けれど彼の話す姿を見ていると自分が幾分近づいている。

「この子いけるかもしれないなぁ・・・やってみるか・・・」

彼の瞳に一点の境地を見出した私は、重い腰を上げた・・・

そして私は、一台のトロフィーを用意した。1965年に誕生した 「TR6SR」。

元来オフロードモデルとして歩んできたトロフィーをロードスターとして仕立てたスポーツバージョン車、実車は1966年モデル。シングルキャブレターとダウンしているエキゾーストがビギナーには最適だ。

(※今回の報告は、彼が上手になった時、役に立つように現行車との違いを中心に書いてみた。)

上手になったエンジンの始動でも、つい先日までは下手だった事を忘れてはいけない。何十回と踏んだこのスターターレバーは相当に疲れている。ここの付け根にはくさび型の止め具が打ってあり、その嵌り具合によってレバーとシャフトを固定している。荒く蹴ればその面が変形しずれて来る。古い機械とは、酷使すれば壊れるものだと言う認識が必要。特にこのスターターとシフトペダルは優しく接する事が必要だ。

左側が発電機と裏に駆動側、右側が廻される側で表の丸いモノがクラッチだ。左側のレバーを握るとここが動きエンジンとギアボックスとが切り離される。ここには少量のオイルが入っている。

仮に誰かが軽視していても 「エンジンオイルと同時に交換してくれ!」 そう言うのがトラ乗りの筋だ。

是非お読みください→「布引流エンジンオイル学 vol.1 vol.2 vol.3」

これがクラッチを操作するレリーズと言われる部分だ。中央の長いシャフトがある部分に当っているのが見える。クラッチは廻っている・・・けれどこの押すレリーズ側は本来廻って欲しいものの設計通りにはいかない。だから、その間で強い摩擦が起きる、折れる、突然クラッチが切れなくなる、そして困るのは君達だ。

最もこうしたシャフトが押され摩擦が起きるのはクラッチレバーを握っている時だけに起こる事。だから、長い信号待ちや踏切でギアを入れたままずっとレバーを握り続ける事は英国車乗りではタブー中のタブー。ここの場所を少しでも押さないようにする為にこれからは走り方を工夫するべきだ。(対策用パーツあります。)

話しが長くなるが、更に左に有る一式がギアをシフトする時の装置だ。良く見ると2個の爪のようなモノが見えるだろうか。片方がギアを上げる側、片方がギアを下げる側。人間の爪と同じ位の小さなモノに力が集中して入る。君達が荒く 「ガツンっ!」 と踏んだペダルの力が、この小さな一点に集中する。

かかとでレバーを蹴るのが格好が良い?荒く操作する事が素敵なのかい?・・・それを 「ピンボケ」 と言うんだ。

シフトチェンジが出来なくなって家に帰れるのかい?だったらそっと優しく操作してやらなきゃ。それが古い機械への労わり方なんだ。

これが分解した彼のアマル社製389 通称モノブロックキャブレターだ。今回はこれに精度の高いスロットルバルブやフロートバルブなどを組み換え、可能な限りトラブルを防ぐようにした。

但し、スパークプラグを汚す傾向にある事に変わりは無い。古い機械の最たるものだからだ。

よってこれからは走り方をこう変えよう・・・

「何時の時にもガソリンを薄く供給し高い温度で完全燃焼させるイメージを抱くべし!」

「何時の時にも微妙なスロットル操作で峠を越えるべし!」

「トロフィーの全てが君の右手一本に掛かっているのだと心すべし!」

これがこれからの君の走りだっ!

「布引流英国車中級者口座その9」コチラです。

英国車を取り扱う中で最も重要なのがこれだ。英国ではペトロールタップと言うが、このタップはガソリンを供給し止めるもの。そしてキャブレターにはフロートバルブが有ってガソリンを止めている。しかし、不意に止まらない時が有り、車体の下にはガソリンの水たまりが出来ている・・・!コンビニに行く時、休憩する時、勿論家に帰った時、とにかく 「離れる時には タップを閉めろっ!」 それが旧車乗りの常識。例え身体が丸焦げになっても、大切な愛車が車両火災になっても誰も責任など取ってくれないんだぞ。

いつものようにギアボックスの大切さを言うが、このワイドなレシオの4スピードギアがこの車体の楽しさを決めている。だが、最初は教習車に比べて 「なんて乗り難いのだろう・・・壊れてんのかなぁ?・・・」 ずっとそう思って来た。だがもう少しの間、この不器用な4スピードギアと真面目に付き合ってみよう、きっと意味が分かる時が来る。

そして、トラ特有のファーストギアへのギア鳴り。始めにギアを入れる時に 「ギャーッ!」 と鳴ってしまうあれだ。これはギアの噛み合わせの形状の問題で避けられない。だが、クラッチレバーの遊びにも原因はある。英国車の場合、レバーの遊びはほぼゼロにする事が標準。現行車とは違い、常にクラッチプレートを押す直近に位置させる事が必要だ。

私はいつもバッテリーに始まる各種の電気装置がモーターサイクルには大切だと説いている。この液入りバッテリーは構造上今のМFバッテリーと異なり中の液が減少する。なので年に3~4回程度は液面を確かめる必要がある。バッテリーを決して侮るなっ!これも英国車乗りの鉄則だ。

「布引流英国車中級者口座 その5」

白く丸いアングルゲージの内側には点火タイミングの信号を拾う無接点式のコイルが2個ある。これは皆さんご存知の英国製ボイヤー社のイグニッション装置のピックアップコイルで恒久的に正確な点火時期を知らせてくれる。メーカーは別にして、こうした類のものは既にビギナーには必須のものだ。こうしたトランジスターを用いた点火装置では強力なスパークが低温時の始動に於いて威力を発揮する。だが、先にも言ったようにある一定の電圧が供給されなくてはだめだ。バッテリー点火方式と言う言葉の意味を知っておこう・・・

そして、点火装置が正しい時期に必要なスパークを発する最終的な場所がここだ。どんなに凄いモノを取り付けてもここに優良な火花が飛ばなければガソリンは燃えない。なので、ツーリングに行くならば常に新しいプラグに交換してから出掛ける。長時間、或いは長距離走ったと思う時には必ず交換する、そう心掛けて欲しい。

ビギナーの場合、余り難しい事には言及せず、必要最小限度の説明を伝えるようにしている。だが、うちの店ではオーナーに来てもらいこのクランクシャフトを実際に持ってもらう。その重みを実感し記憶させる為だ。今は必要の無い事だけど何時の日にか役に立つ時が来る・・・

更に、彼には自分のエンジンカバーを磨いてもらった。コンパウンドをつけて一生懸命にやってもらう。これもクランクシャフト同様、後に大切な愛着となって返って来る。どちらも普通の店では出来ない私がずっと貫き通している事だ。皆さんが並んでいるバイクを買う場合、絶対にクランクシャフトを持つ、エンジンの部品を作業台の上で磨くなんて事は出来ないんだよ。

これらコネクティングロッド、クランクシャフトにピストンなど作業はフルコースだ。丁度の具合に丁度の塩梅で廻るクランクシャフトは気持ちの良いものだ。

彼のような右も左もわからないビギナーには、他のトライアンフよりも精度高く組んだモノを与える事が大切だ。凛とした姿勢を見せるシリンダー、丁度の塩梅で納まるピストンにリング。常に最高の仕事をする事が私のこだわりだ。

シリンダーヘッドにあるバルブ廻りもフルコース作業をする。特に手抜きの横行する上のロッカーボックスにも真面目に作業を施している。

そして、エンジンの完成だ。高い精度でレベルの高いエンジンになった。 「ビギナーでも楽しく走れる・・・」 きっとそうなるはずだ・・・

更にビギナーに必須なのが、電装系だ。バッテリーこそ液入りを踏襲しているものの、充電装置にはトランジスター式の高精度なモノを取り付けている。だが、私の場合、こうした近代的な装置は必ず外から見えないように取り付ける事にしている。バッテリケース下に有るアルミ製の板はレギュレーター用の放熱板、その裏にレギュレーター&レクチファイァーが有る。これで24時間、ヘッドライトを点灯しても大丈夫だ。

ボイヤー社製のトランジスターボックスはメインフレーム上、燃料タンクの内側に取り付ける。アルミ製の板をフライス盤で削り真面目に取り付けている。メインハーネスから細部のハーネスに新設するフラッシャー用のハーネス。美しく、確実に、納得するまで作り上げる。

車体関係にも、ホイール、ブレーキ、センタースタンドにプロップスタンドの他、スイングアームのピボットのガタも完全な状態に修復している。

朝、工場でエンジンを掛けた。

「ズッ・・ズッズッ・・ズッバッバッバッバッバッバッ・・・ズゥ――ン・・・」

始動性は良い・・・バイブレーションも正しい・・・

このエンジンを最初にかける時、内部がどうなって動いているのかを知る絶好のチャンスだ。

耳を立てて少しの音も見逃さない・・・

「ズッバッバッバッバッバッバッバッバッ・・・」

安定の兆しが見えて来る時間も予定通り。各部には正しい和音が響き渡る。

「ズッバッバッバッバッ・・・ズッドゥーン・・ズッドゥーン・・・ズッバッバッバッ・・・」

「んっ?・・・こいつ・・・いいなぁ・・・」

こうしたモノには個体差はつきものだけれど、このエンジンは良いぞ・・・

やはりエンジンの吹けが良い。サウンドも図太く乾いているのが良い。

「ズバッバッバッバッバッバッバッバッ・・・チャッ・・・ズバッバッバッバッバッバッバッバッ・・・」

私は淡々と走った・・・

狭い県道に峠道、高速道路に国道9号線とあらゆる道を走った。特に峠道を走る時、トラが最も輝く時だ。シートの前方に座るべからず。必ず余裕をもって後ろ気味に座るべし。更に、左足首を上手に使い、正しい姿勢で入れば必ず楽しくなる。細いタイヤが我々の宝物。どんな道でもシェープに切り裂いてくれる。ワイドタイヤに喘いでいるなんて縁の無い世界だ。

「ズバッバッバッバッバッバッバッバッ・・・」

そしてここは 「鳥取砂丘」 今日の一つ目の目的地だ。

秋晴れの中、少しの休憩をしようと辺りを見回すと随分と綺麗に整備されているのが分かる。

「きれいになったなー」

いつもマイナーなイメージの鳥取県も 「すなばカフェ」 とか知事をあげて頑張っているみたいだ。

それにしても、空と雲がきれいだ。私は芝生に寝転んでここの空気を腹いっぱいに吸い込んだ。

すると雲が空がすーっと流れて行く。

自分には、どうしてこうした光景を見る時間が無いのだろう・・・

本当はずっとこうしてこんな景色を見続けたい。

そんな人生にずっと戻りたい・・・皆さんだってそのはずなんだ・・・

一休みした後、エンジンをかけた。

「ズッ・・ズッバッバッ――ン・・・」

常時始動性は良い。上げたコンプレッションにショートなスターターレバーでも問題は無い。

そして、今度は東に向かおう・・・

「ズバッバッバッバッバッバッバッバッ・・・」

軽いエンジンに後押しされながら走りだした・・・

「ズバッバッバッバッバッバッバッバッ・・・」

シフトも良好。クラッチの切れは、とりあえずトラとしては最良の部類だ。

だが、遊びを取るとギアの入りが渋くなる。彼にはそうしたトラ事情を伝えたい。

「ズバッバッバッバッバッバッバッバッ・・・チャッ・・・ズバッバッバッバッバッバッバッバッ・・・」

このエンジンの特筆すべき点は低回転時のトルクの太さだ。吹けも良く低速のトルクもある。更にスパークプラグを過度に汚す兆候もない。正にビギナーには鬼に金棒。狙いは正しいんだ。

そして鳥取砂丘から余部鉄橋を通過した。

更に、香住海岸に竹野海岸、久美浜に琴引浜と、ずっと日本海を北東に向かい走り続けた。

「ズバッバッバッバッバッバッバッバッ・・・」

そして、秋の陽が傾きかけた頃、ようやく二つ目の目的地、丹後半島の先端 「経ヶ岬」 に到着した。

私はこの丹後半島にはもう何度も来ている。海を走りたくなる時、必ずここを訪れる。彼にもそうしたお気に入りの場所と巡り会って欲しい。迷うことなく訪れる大切な場所。私の場合、それがこの美しい丹後半島なんだ・・・

試運転を終えた後、各部の再調整を行い準備を整えた。そして、いよいよオーナーである彼への納車の日、ヘルメットを片手に列車に乗って彼が店までやって来た。簡単な説明を工場で行い、始動を実際にやってもらう。何度か失敗をするものの、結構上手にかけている「上手じゃないか・・・」

そして、彼を後ろに乗せて走るリズムを最初に教える。

「ズッバッバッバッバッバッバッ・・・・・チャッ・・・・・ズッバッバッバッバッ・・・」

「こう・・・スローに!・・・・・そう・・・こうしてっ!・・・」 二人で目的地まで走った・・・

さぁ、いよいよ初トライアンフの瞬間だ。彼もやるときゃぁやるんだっ!

「ズッズッン・・・プッゥォ――ン・・・ボッボッボッボッボッボッ・・・」

Uターンの場所を伝えた後、エンジンをかけて自分で走りだした。

「・・・ボッボッボッボッボッボッ・・・ズッゥ―ン・・・ボッボッボッボッボッボッ・・・」

「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・遅っそいなぁ・・・」

随分経った頃、彼が戻ってきた。

Uターンもおぼつかない彼に右手で輪を書いて 「もっと走るんだっ!」 走り続けるように指示を出す。

「・・・ボッボッボッボッボッボッ・・・ズッゥ―ン・・・ボッボッボッボッボッボッ・・・」

そして、また戻ってきた彼に 「Uターン!ずっと走れっ!」葉っぱをかける・・・往復1キロ半の道を彼は一生懸命に走り続けた。

すると、中盤からリズムが出て来た。メーターから目線が離せないものの、随分と上手になっている。

「・・・ズッボッボッボッボッボッボッ・・・チャッ・・・ズッボッボッボッボッボッボッ・・・」

「いいぞっ!もっと走れっ!・・・」

速度も今までよりも速くなり、排気音からスロットルも幾分開けている事が分かる。

そして、排気音が更に良くなっている。

「・・・ズッゥ―ン・・・パッバッパッバッパッバッ・・・チャッ・・・パッバッパッバッパッバッ・・・」

歯切れが良く図太いトラサウンドが響き渡る、この自然豊かな丹波篠山の素敵な山々が、彼が英国車乗りになったのだと宣言してくれた瞬間だった・・・

思い起こせば、彼には随分長く待ってもらった。クランクシャフトを手に持ってああだこうだと話しをした。

エンジンカバーに力を込めて一生懸命に磨いてくれた。食事をしながらトラ以外の話もした。

「でも、仕事がんばらなきゃ・・・頑張ろうよ・・君なら出来るさ・・・」

古い英国車を維持する事は苦労を共にする事だ。お金も必要だし時間も必要だ。

だけれども、今の情熱をずっと持たなきゃ、この時が嘘になる。

最初に私が聞いた彼の語る トライアンフへの憧れ・・・

私は君に言ってやる、口だけでトライアンフが好きだなんて誰にでも言える事だ。けれど、見てごらん。本当に情熱を持ってトラを走らせている連中は、そんな甘いものなんかじゃない。大切なトラを必死で維持しようと、自らの人生に喰らいついているじゃないか。

「人生は一度きりなんだ。二度とこの時は訪れない。全てが水のように一瞬にして流されて行く」

「どうする?やるか?やらないのか?答えはふたつにひとつ・・・だったらやるのが男だろっ!」

大きな声を出して 「これだけは譲れないんだっ!」 そう言い放ってやれ!

生きる為の糧・・・人生へのこだわり・・・何が何でも譲れない宝物・・・

この美しく輝く 「TROPHY」 こそが、これからの君の宝物なんだよ・・・

2015年10月7日 布引クラシックス 松枝

参考資料

一般道走行距離 442.1キロ

高速道路走行距離 21.0キロ

総走行距離 463.1キロ

使用ガソリン(ハイオク) 16.8リットル

平均燃費 27.46km/L

Posted by nunobiki_classics at

21:43

│作業完成報告トライアンフ編

2015年07月06日

1960 TRIUMPH TR6 納車整備記録

この車体は私が2008年にフルレストア行ったものだが、諸般の事情で泣く泣く手放したいと前オーナーからの申し出があった・・・味わい深いプリユニットモデルを理解してくれる高貴な顧客に引き継ぎたい・・・新しいオーナーの為にもう一度磨きをかけた・・・過去の作業はコチラ

そして、いつものように来客があった。熱心にトライアンフに対する熱意を語る彼は未だ英国車は未経験だから、私はこう伝えた。「英国車は止めた方が良い、ヤマハに乗っていればずっと幸せなんだ・・・」イマイチ理解していないのか彼の眼は英国車が欲しいと輝いたままだった。

再び訪れた彼の開口一番「このプリユニットのトロフィー・・・買います!」

「必ず壁にぶち当たって目の前が真っ白になるぞ・・・古い機械とは楽しいだけじゃないんだ・・・」

あの話は何処へ行ったんだ?

結局、彼はこのトロフィーを買う事になった。欲求を満たされた彼は、当然のようにヤマハと同じように走れると思っている。こりゃあ前途多難だな・・・と思いつつ、彼専用の設計図を描く事になる。

そして、作業を始めた。これは前オーナーの事情に合わせて取り付けてあったミクニ製のVМキャブレターだ。このキャブレターの効果は絶大で、アイドリングに低回転から高回転まで別モノのエンジンのように吹け上がる。不調の世界が嘘のように晴れ渡り皆さんを幸せの絶頂へと導いてくれる夢のパーツだ。

しかし、人の話を聞かない彼には安易に日本製キャブレターなど許さない。当然の如くアマル社製のキャブレターに戻す。当時の操作のし辛さを一から味わい苦労してもらう為だ。そして届いた376のキャブレター、いわゆる通称モノブロックキャブレターだ。当然次世代のキャブレターに較べれば始動の仕方もややこしく走りも鈍重で更にはスパークプラグをいつも汚す傾向にある。

だが、今新品で手に入るモノブロックはかなりモディファイされ、別モノのような安定感を有する。無論、当時のモノブロックを再生して取り付ける事も出来るが、必ず泣きっ面になる事は明白だ。少しばかりの安心感を彼にプレゼントした。

ミクニ製キャブのお陰で取り外されていたエアーバルブやそのレバー類も当然復活させ、スロットルホルダーも新調する。既にデッドストックであるこれらは英国車の雰囲気に直接影響する重要パーツだ。

しかるべきものが当然のように装備される様は価値ある車体には必須だ。

届いたケーブルの寸法など殆どが合わない事がこの世界の常識。新品が届いたとしても、こうして1本ずつ半田付けしてケーブルを製作し直す事が多い。強度を確保する事は当然ながら、その風合いも英国車らしく作る事が何より大切な事なんだ。

英国車の1960年過ぎ辺りまではルーカス社製のマグネトーと言う点火装置が使われている。写真のエンジンの後方にあるのがそれだ。これは自己完結型なので電源等は一切不要。クランクシャフトが廻れば点火する。充電装置に大きな不安の有った当時では抜群の威力を発揮した。

以前に私がリビルトしたK2F、7年以上経っても快調な状態にあるとは嬉しい限りだ。だが今回は彼の為に新たに無接点式のトランジスター点火装置を組み込んで見たい。マグネトーの好きな私にとって苦渋の決断であるけれど今回に限っては致し方ない。それでも外部からは見分けのつかないように取り付けてやる!これだけは守りたい・・・

中身を全て取外した本体の中に、そっとボイヤー社製の無接点式のピックアップコイルを取り付けた。回転数の比例に電力を頼るマグネトーと違いバッテリーから電源をとる事は常時強く安定した電源を確保できる事を意味する。

新たに取り付けるパーツを適当につけてはいけない。僅かなスペースに確実且つスマートに納める事が大切だ。寸法を出した後、アルミ板を切り出しフライス盤にて整えベースプレートを作る。

ボルト用の穴や長穴は当然の事ながらインチサイズとして開けている。使うボルト類もそれに準する。フライス等でこうして作ると質の高いプレートが出来上がる。

右の青い箱がイグナイター、左のものが2気筒分のイグニッションコイルだ。こうしておけば後に誰かが作業する事になっても直ぐに理解できる。作業者にしか分からないようなモノ作りは正に邪道だ。

点火のタイミングを正確にとり、バルブのクリアランスにプライマリーチェーンやドライブチェーンの調整も同時に行う。見ての通りこの時代のプライマリーチェーンはシングルでテンショナーなどの質切設計など一切無い。そして、年式が古ければ古いほどこの辺りの強度は低く、それを理解した上で走らせる事は常識・・・英国車の中でも経験を持った者が乗るべきだと言う最たる箇所なんだ。

トライアンフの殆どにはこうしたプランジャー式のオイルポンプが取り付けられている。他の英国車がトロコイド式など効率の良いタイプを採用する中ずっとこの形を変えなかった。非常に心もとない吐出性能だが、トラを走らせる分には一応の性能は確保されている。良くも無いが悪くも無い。只、オイルポンプとは言え当然ながら寿命がある。交換する機にはこのMORGO社製のポンプのように精度も高く吐出能力を上げている製品が出ている。極端な価格の差は無いから、交換する時には是非検討して見るといい。

今回のトロフィーは経験のない彼の為に完全ビギナー仕様として作った。安定性を高くしたモノブロックキャブレターに、増える電気容量に対応して発電能力を上げた充電装置、無接点式のフルトランジスター式の点火装置等々・・・。そのどれもが外部からは全く気がつかないように取り付けた。「このトロフィーって・・・只のスタンダードじゃん・・・?」そう言って頂ける事を期待している・・・

エンジンを暖めた後トロフィーを試運転へと駆り出した。ハンドルを握りクラッチを合わせ走り出す。そしてゆっくりとギアを上げて行こう・・・

「ズッズッズッズッズッズッズッズッウ―ン・・・チャッ・・・ズッズッズッズッズッズッズッウ―ン・・・チャッ・・・」

プリユニットモデルを走らせる時、速く操作しようなんて思う者は典型的なずぶの素人だ。

それは「スロー・・・超スローモーション・・・」ボンネットバスのようにゆっくりとおおらかにギアを上げて行く。

「ズッズッズッズッズッズッズッズッウ―ン・・・チャッ・・・ズッズッズッズッズッズッズッウ―ン・・・チャッ・・・」

あくまでスローなリズムを維持するべし!

多くのトライアンフでは、2速と3速間のギア比が離れている。彼が今まで乗っていたヤマハの5スピードギアとは全く逆だ。なので、セカンドからのシフトアップでは少し回転数を高めにしてから変速し、3速からのシフトダウン時には随分と回転数が落ちてからギアを下げる。何の事か今は分からないかもしれないが、ここは非常に大切なところだから、必ず何時の日かマスターして欲しい。

国道や県道を小一時間走った後、高速道路へと駆け上がる。

「・・・ズンズンズンズンズンズンズンズン・・・プッォーン・・・ズンズンズンズン・・・」

こうした高速道路を只真っ直ぐに走る時にもプリユニットモデルの楽しさは溢れている。1インチバーから伝わるバイブレーションが素晴らしい。両足のフットレストと両腕に伝わるそれが絶妙な振動数となっ身体に共振しする。シングルエンジンとは違う、ユニットモデルとも違うもう一段上のバイブレーション・・・それは手がしびれ疲れていても 「・・・もっと振動してくれーっ!・・・」こんな感じだ。

プリユニットモデルでコーナーを駆け抜ける事は楽しい。ユニットモデルのように棘が無く素直にその時代にタイムスリップ出来る。1960年からのプリユニットモデルの車重は平均的に190キロ台で世のモーターサイクル達が200キロ超だから軽量な方だ。但し超軽量マシンである160キロ台のユニットモデルから考えた場合その重さを感じる。けれど、プリユニットモデルを楽しむ場合、その「重さを故意に意識して旋回する事」これが大事だ。

サスペンションを含めたプリユニットモデルの車体剛性は低く、こうした旋回中にそれは分かる。旋回を始めた車体では動きの悪いサスペンションに荷重が乗っている。「・・・ゴツン・・・・ゴツン・・ゴツン・・・・・」ぎこちなく動くサスペンションが手に取るように分かる。そこにプリユニットの機関の重さがのしかかり車体は深く沈みこむ・・・

懐の下にはあの車体とあのサスペンションが、荷重にグッとこらえながら旋回している。それは正にコマンドでもユニットモデルでもないプリユニットモデルだけの感覚。「おーっ・・・頑張ってくれっ!・・・」そう言って思わず車体を抱きしめたくなる・・・それがプリユニットモデル独特の感覚なんだ。

走り出してあっと言う間に日本海に出た。距離にして200キロ弱。この間、ずっと快調を維持している。但し、世のプリユニットモデル全てがこうして快適に走れるんだと勘違いしてはいけない。その多くがトラブルを抱えいる事実も知っておくべきだ。古い機械だからこそ決まった整備だけをすれば走るってものじゃあない。

そして、海に出たからトロフィーを止めてみた。生憎の梅雨空だから空はどんよりとし、海はそれらしくない表情を見せている。思うに、愛車に跨り海を見に行くって事を人間は何故かしたがる。皆さんだってそうだ。

跨る愛車が55年も前に作られたモノならば感慨もひとしおだ・・・

ここは「琴引浜」歩くと「キュッ・・キュッ・・」と砂が鳴く事で知られるが、それを後世に残そうと今では完全禁煙、有料の浜として保全されている。その景観は素晴らしい。風の強い翌日に行けば澄んだ視界に輝く太陽、碧い海に真っ白な砂浜・・・間違いなく人間回帰できる・・・

そして昼食に京都府民憩いの場「スーパーにしがき」に立ち寄った。ここは元祖コンビニとでも言える店で私が10代の頃には既にあったので相当昔からある。写真はないが、ここでハムカツとカレ―パンとコーヒー牛乳を買った。これが昭和の立ち寄り喰いの王道!油も悪くはっきり言って不味いのだが、のどかな時間の流れる駐車場で食べていると相当幸せになれる不思議な店なんだ。

心が豊かになった後、更に懐かしの場所を訪れた。ここは、このトロフィーをフルレストアした7年前に試運転で訪れた「才の神」と言う少し不気味な名前のバス停だ。ここは真下に断崖絶壁の海を臨める事ができる私の穴場的お気に入りスポットだった。

そして7年後の今日、再びここを訪れてみた。バス停は無くなり危険なのか余計な手すりが出来ていた。聞くと地元の路線バスは利用者の減少で廃線になったそうだ。トロフィーを同じように止めて、当時と同じように海を眺めた・・・ 「・・・7年か・・・バス停も無い・・・変わったなぁここも・・・」

・・・大切な何かを失った気がした・・・

帰りに綺麗な花が咲いていたからトロフィーを止めて眺めてみた。プリユニットモデルにはこうした美しい花が似合う。走るだけのモノなら何も止まる必要などないけれどプリユニットモデルだからこそ美しさを共感したかった。花が、空が、太陽が、澄んだ空気が・・・トロフィーを高めてくれるんだ。

そして帰路に着いた。プリユニットモデルを走らせる時何時も思うのは「只の機械なんかじゃないんだ・・・」エンジンをかけて暖めていても傷みが有るかの如く具合を気遣ってしまう。思い切って飛び込んだコーナーでぎこちなく動く車体を思わず守りたくなる。プリユニットサウンドにプリユニットバイブレーションをまとい一日走らせてくれる事の有り難さ・・・「愛情」と「リスペクト」決して忘れてはいけない事なんだ。

そう、間違いなく誰のトライアンフよりもプリユニットモデルは価値が高い。何をどう言ったところでそれは事実だ。質感から走りから所有する事実まで、一段上の世界で有る事は間違いない。だからこそ何台も乗り継いだ「英国車通」が乗るものだ。

けれど彼は全くのビギナーだ。私の助言を蹴り飛ばし自ら選んだ道だ。ならば立派な英国車乗りに成ってもらおうじゃないか。「俺ってプリユニット買ったんだっ!いいだろー!!」程度では泣きを見るのは間違いない。学ぶべき事は多いさ。けれど、半世紀以上も前に設計された価値ある機械に新たな命を吹き込むのはオーナーである君しか居ないのさ・・・

1960 TRIUMPH TR6 Trophy

オーナー 神戸市灘区 N氏

試運転 参考記録

一般道走行距離 339.9km

高速道路走行距離 26.0km

総走行距離 365.9km

使用燃料 12.33L (ハイオク)

燃費 29.67km/L

Posted by nunobiki_classics at

14:30

│作業完成報告トライアンフ編

2015年02月18日

1965TRIUMPH T90 500cc Project

今回は愛らしいトライアンフのスモールユニットモデルの作業を紹介したい。1957年、3TAを皮切りに5TA、T90、T100Aとしてラインナップされ1970年代まで続いたトラのセカンドシリーズだ。排気量は350と500、スポーツ車としても実用車としても実に重宝された。当時十二分な性能を持っていたこれらは、現代に於いては厳しい状況になってしまう。更に小排気量故に酷使され、必要なメンテナンスも省かれて、無惨にも放置され朽ち果てて行く悲しい運命を辿る。だが、私はこのスモールユニット達が好きだ。愛車と対話をしながら目的地に着くその感動は650クラスでは味わえない。愛車との関係を何よりも大切にしている質の高いオーナーがそこに居るからだ。

おおよそ10年前にT90を当店で購入して頂いたオーナーのH氏。当初から走る事に重きを置き、共にモーターサイクルライフを駆け抜けて来た。けれど350ではトルクが極端に細く車体をグイグイと引っ張ると言う形容は難しい。頭に描いていた理想の走りとの乖離をずっと気に掛けていた。そして10年来元気に走らせてきたエンジンには疲労が進み、幾つかの不調に見舞われる。これを機会に私なりの答えを出してみた。

これは仮付けした500と手前の350の部品。何の違いも無いように見えるがその中身には大きな違いがある。両者には殆ど共通項がなく、強度的に意外にもメリハリがつけらている。350を愛する彼の為に500の心臓を持つT90SCとして再生しよう。650クラスとの旅にも堂々と渡り合えるものとして生まれ変わらせてやろうと、頭の中に設計図を描いた。

だが単純にはそうはならない。いくつもの障害が立ちはだかる。先ずその排気量が違いすぎる。左側が350で右側が500。ボアはそれぞれ58.25mmと69.00mm。その違いはなんと10.75mm!排気量にして150ccにもなる。2気筒エンジンに於いてのこの違いとは、機械を知る者にとって驚愕の世界だと思わなければ嘘だ。

クランクケースに500の部品一式を組み付けるとこうだ。心許ない風景が一瞬にして力強いものとなる。因みに手前は350のピストン・・・誰が見ても違うエンジンだと分かるはずだ。

では、クランクシャフトを見てみよう。このクランクシャフトは両者共に共通で500のものを350が使っている。そして端にあるカウンターウエイトは小振りだが、中央にあるフライホイールには結構なボリュームがある。よって500では適切に廻せるものの350では精一杯と言う図式だ。

そして今回の最大の問題点がこれだ。ピストンとクランクシャフトを連結するコネクティングロッド。説明用にクランクシャフトに仮組してみた。左が350でスチール製、右が500でアルミと鋳鉄製キャップとの合わせだ。材質的にどちらが有利かと言うと本来前者に分が上がる。しかしこの場合全くそうではないと誰にでも分かるはずだ。ピストンだけのいわゆる腰上だけのボアアップなどしてはならないと肝に銘じて欲しい。

両者の違いを更に説明しよう。ボアストロークは350が58.25×65.5ミリ、500が69×65.5ミリ。お分かりのように350はロングストローク、500はショートストロークエンジンとなっている。これはBSAのA50とA65の関係と同じ。重いフライホイールをぶん回すBSAユニットツインモデル、強烈な鼓動感を持つノートン系ツインエンジン、そして軽い吹け上がりを可能とするトライアンフ650ユニット車。このスモールユニット500とはどちらかと言うとBSAユニットツインモデル寄りの性格になる。

廉価版的性格を持つアンダークラスのエンジンには注意したい箇所もある。上級車ではボールやローラーのベアリングが入るこのクランクシャフトの軸受けに、こうしたブッシュが使われる。ご機嫌な顔して走らせている股間の真下では、凄まじい回転に耐えている。油膜が無くなれば即座に金属同士の接触が始まる。本来このブッシュとは構造もシンプルで耐久性も高い。しかし、それもこれもオイルの種類や性能が担保されていることが絶対条件だ。もっとも現代のバイク達にはこうした箇所は消え去り、随所に優れたベアリング達が備えられている。慣らし運転すら必要のないものに昇華し「オイルなど何でもいいさっ!」と吐き捨てられる。だが、ここは半世紀前の世界「上級車よりもオイル交換を頻繁にするんだぞっ!最初から回転数を上げるなよ!定期的に乗るようにしてくれよ!」私の言うこの言葉にはスモールユニットモデルとしての確固たる理由があると心して頂きたい。

これはエンジンの特性を更に左右するカムシャフトだ。左が350、右が500のモノだ。今回はツインキャブヘッドを持つデイトナ等と同じモノを使いオリジナリティーと高性能を上手く調節する。ここも注意して欲しい。手前の一段太くなっている箇所は軸受そのものだ。ここにクランクケースの穴が嵌り直接軸受として機能する。勿論フォーサイクルエンジンだからここの回転数はクランクシャフトの半分になる。負荷はバルブスプリングからの反力だけだ。だが、砲金ではなくスチールとアルミが直接その機能を担うとは「なんてこった!」常にオイルをフレッシュな状態に維持してくれると願いたい。

そして、クランクケースを薬剤に漬けこみ50年分の汚れを落とした。各部の亀裂やネジ山の不具合などを徹底的に調べ上げ修正した。このエンジンの最大の利点はこのケースのコンパクトさだ。クランクシャフト、ギアボックスのメインシャフトにレイシャフト、これらの距離が近く随分とまとまっている。一般道意外にもオフロード、更にトライアル競技に於いてもその優位性を立証した。

更に、ピストンやリングの修正を行い、的確なピストンクリアランスを与え、心新たに500としてのシリンダーを組み込んだ。輝くピストンヘッドがコンプレッションする様を語っている…ピストンクリアランスは、これからの長い使用に耐えるような設定とする。把握した範囲の中でその寸法を調整する事はかなり有効な事になる。

シリンダーやシリンダーヘッドに互換性はない。当然ながら燃焼室容量も違い、バルブ径も異なる。新調した500用の大切なヘッドに自分の持てる最高の仕事を施す。誰が見ても文句など言わせない。ここはそれ程大切な場所なんだ。

キャブレターは当然ながら径が違う。アマル社製376に換える。レスポンスの良さだけを考えればモノブロックにはならない。だが、大人の趣味としては、これが美しい。勿論の事一旦全てを分解し修正した。ペトロールホースも部品から組み上げて取り付ける。こうした一連の作業は、トライアンフが英国車である証し、きちんとした仕事をするべき箇所なんだ。

文字に限りがあるので書けないが、それ以外にも多くの修正を施し結構な仕事量となる。スモールユニットエンジンの常だ。そしてエンジンをかけた。350では「ズゥウーン・・・・・・ズッズッズッズッーン・・・」だったものが「バゥーン・・・バンバンバンバンバンバン・・・」と違う。ハンドルに伝わるバイブレーションも頼もしい。その振動を腕で感じながら内部の異常を何より先に感じ取る。「ズッズッズッズッズッズッズッズッ・・・」大切に仕上たエンジンを我が子のように見守りながら時間に比例する重さをぬぐい取る…。

その後、神戸魚崎の陸事で寸法の変更を含めた構造変更検査を受ける。私の愛車であるシポーレ―ピックアップにこっそりと隠れるように嵌るスモールユニットが愛らしい。明日は試運転に出掛けよう。冬の目的地は岡山県の牛窓町、生まれ変わったT90SCと共にヨットハーバーのある素敵な景色を駆け抜けてみよう…

必要な作業を行った後、寒風吹きさらす中、一路牛窓町を目指す。往路は国道372号線を中心に一般道で走る。各ギアポジションでの力の出方やバイブレーションの変化に神経を研ぎ澄ます。だが一般道での使用を考慮し組み上げたスモールユニットのエンジンを最初に走らせる時の感想は正直「重いっ!」各軸受のブッシュの渋さやピストンリングの摺動的重さがもろに出る。なので走り始める時と帰って来る時の吹け上がり方には雲泥の差が出るのが常だ。

慣らし運転とは只ゆっくりと走るものではなく、かけるべきところではしっかりと負荷をかける事が大切だ。自分で決めた制約の中、結構元気に走らせる事は意外に思われるかもしれない。「ズッズッズッズッズッズッーン・・・ズッズッズッズッズッヴォーン・・・」順調な走りを見せてくれるT90SCも活き活きと活気に満ち溢れている。気がつくと室津港の橋に到着していた。

そして、県境を越えて岡山県に入った。昔は小豆島へのフェリーで栄えた岡山の日生港に到着する。3本の立派な橋が四国に掛かる前には賑わっていたここも、今は本当にひっそりとしている。祝日だと言うのに誰も居ない風景に慣れてしまった自分が居た。船が、旅人が、そしてバイク達が、再びここに戻ってくることはないのだろうか…

スモールユニットモデルのギアボックスはもちろん4スピードギア。作りも良く「・・・チャン・・チャン・・・」と楽しく変速できる。ローギア等でのギア鳴りもある事は有るが650程阻害している訳ではない。走っているのはご存知岡山のブルーハイウエイ。結構な高さのある橋が続いている。夕刻にはここに素晴らしい夕陽が見られる。「ズッズッズッズッズッズッーン・・・ズッズッズッズッズッヴォーン・・・」ギアのタッチを楽しみつつ快適に走る。

「ブゥォーン・・・・・・」目的地の牛窓のヨットハーバーに到着しエンジンを止めた。ここまで約190キロ。ずっと快調に走ってくれているけれど、小さなエンジンだから少し休ませてやりたい。少し疲れているかなとスモールユニットエンジンの横顔を見ると意外にも凛として立っている。もう少しリアクションがあっても良いだろうととつぶやいた。

気が付けば早い冬の夕暮れ時の気配がする。今日はとても寒いからエンジンも冷え過ぎてしまうだろう…けれども少しずつ色づいて行く空を見ているとどうしても帰れない。どんな色の空になるのかな?夕陽を見るのが好きだから、中々その場を離れられずに居た…

残念な事に雲があって美しい景色は拝めそうにもない。仕方ないと少し残念に思っていながら再び見ていると意外な展開にハッとする。見事な桃色に空が染まり出し、辺り一面ピンク色の空に変わっていく。

「この色だよ…」

灼熱の赤よりもこうした桃色の空がこのスモールには似合っていると勝手に解釈した…

復路は山陽道、中国道、舞鶴若狭道の各高速道路で一路店を目指す。走行200キロを超える頃には各部の渋さも取れ、エンジンも軽く廻り出す。ほぼ全てが快適に機能し予定したメニューを消化した。そして、翌日には各部の不具合を調べ上げそれぞれの修正をする。大きなトラブルらしいものはなく満足のいくモノとなった。

「心を込めて組み上げたこのT90SCを、オーナーは喜んでくれるだろうか…」

この後オーナーには幾らかの距離を慣らし運転として走ってもらう。それは自らが考え、対応し、その変化をも体験してもらう為だ。そして、各部に馴染みが出た暁に、やっとこのショートストローク500としての楽しさを体験することが出来る。

「ズンズンズンズウォーン・・・ズウォーン・・・ズウォーン・・・」

USバーに伝わる力強いバイブレーションの大きな違いに心躍らせ、きっと満面の笑みを浮かべる事になると確信している。

最後に…今回は350ccのT90を現代の交通事情に合わせ「使えるモノ」としてモディファイした。

500ccの排気量を与え、それを受ける側も万全なものとした。

「だったらT100を買えばいいじゃないか?」皆さんはそう思うかもしれない。しかし、それは違う。

憧れて悩んで決死の想いで買った初めてのトライアンフ。

もう彼にとっては只のバイクなんかじゃない。

彼のいつもの口癖はこうだ。

「…この子だからっ…良いんですよ!」

長年面倒を見る者にとってこの上なく有り難い言葉だ。

只、こうした良質なオーナーが居る半面、そうでない者が居る事に私は釈然としていない。

過去にこのスモールユニットを手に入れた皆さんに問う…

350だからと視線をそらすなんて君達は無責任だ。

調子のいい事言っておきながら走らないからと相手にしない。

「650じゃなきゃ格好つかないし…」だと?生意気言うんじゃないよ。

この華奢な小さな小さなトラには幾つもの魅力が潜んでいるんだ。

それも分からずに一体何を言う?

さあ、もう一度君たちのスモールユニットを行きつけの店に持って行くんだ。

何年も経った今だから、きっと350を存分に理解できる。

成長した君達だから繊細な奥深さも汲みとれる。

キュンと胸の詰まるような感慨がきっと溢れ出してくるはずさ。

英国製クラシックモーターサイクルを楽しむと言う事。

それは心に残る深い々思い出を自らの手で作り出す事なんだ…

2015.11.28 布引クラシックス 松枝

一般道の走行距離 175.6 km

高速道路の走行距離 123.0 km

総走行距離 298.6 km

使用燃料 13.6 L

燃費 21.9 km/ L

Posted by nunobiki_classics at

15:49

│作業完成報告トライアンフ編

2013年12月27日

TRIUMPH TROPHY SPECIAL 冬の試運転

検査受けを済ませたトロフィーをいよいよ試運転へと駆り出す。

今年の師走は天候が荒れていてほぼ毎日のように小雨や時には小雪が舞い散る。

オーナーの事を思えば真新しい愛車を濡らすような事はしたくない。

一瞬の晴れ間を突いて、いざ出掛けてみた。

今日は三連休の中日、市街地の混雑を避け高速道路で郊外へと向かった。

可能な範囲で加減速を繰り返し、シリンダーや交換した軸受を馴染ませて行く。

各部が正常に機能しているのか耳を研ぎ澄ませて走らせた。

1時間強走った後、初めての田舎道に降りた。

スロットルから手を放したエンジンも安定したアイドリング状態を維持している。

力強く時に数メートル先の枯葉さえポンポンと勢い良くはじかれる脈動を皆さんも見た事があるはずだ。

そしてこの安定感は終日続き、決してエンジン自ら止まる事は無い。

マスターキーを捻りエンジンを止めペトロールタップを閉める。

そして、ハンドルと車体を持ってセンタースタンドを立てる時、そのスムースな動きにいつも微笑んでしまう。

力とバランスの妙、優れた設計に支えられた異常とも言えるこのか細いセンタースタンドを見て欲しい。

トライアンフを好きだと言うからには、こうした秀逸的な部品達を傷つけないようにそっと車体を立ててやるべきだ。

ギア比の低い1速にクラッチを繋いで走りだす。

頼りなさが合いまみれながら加速する感覚は英国車独特のもの。

喜びの序章とも言える我々だけが知る快楽の時だ。

更に車速に乗るとセカンドギアにサードギアへと意外とも言えるタッチの良さでギアチェンジが決まる。

「ズッズッズッズッズッズッ・・・チャッ・・・ズッズッズッズッズッズッ・・・チャッ・・・」

但し、中途半端なタイミングでメリハリの無い操作をするとギアは跳ね返される。

古い機械とは下手クソな運転技術を拒絶する癖があるのだと知るべきだ。

このような勾配のある道を駆け上がる時、スロットルを開けるなと言う方が間違っている。

このトロフィーが最も個性を発揮する場だからだ。

当時の英国車の世界では、エンジンからホイールに至るまで全ての軸が真っ直ぐに並んでいると思ったら大間違いだ。よって何処に進もうとしているのか曖昧なものばかり。

けれど、今回のトロフィーは違う。僅かな誤差が規定の範囲内で修正された時、車体自ら真っ直ぐに進もうとする。この事はとても大切な事で上手く皆さんに伝えようと思うがまとまらない。

只ひとつ言える事は、このトロフィーのハンドルを握って走ってみれば、はっとする違いが如実に分かるって事だ。

皆さんが危惧するコーナーでも、基本を押さえた走りをすれば瞬く間に目を見開くような快感が飛び込んでくる。細いバイアスタイヤが織りなす快感の連続。右に左に軽々と反転し、目線は視界の先から離れない。

「ヤッホーッ!おりゃーっ!」これもオーナーとなった者のみぞ知るトライアンフの醍醐味なんだ。

突然、細い酷道に出くわした。草木は生い茂り枯葉は堆積し苔も一面に蒸し進むにつれてひどくなる。

前後のタイヤは流れ、テールを振りカウンターを当てて登り続ける。

普通は引き返すであろう軽トラックさえもすれ違えない汚れた急こう配の道を私はどんどんと進んで行った。なぜならこのトロフィーにはダートな道を走る為の高い走破性能と、敏感な調整をサポートする優れた操作性能を与えているからだ。1960年代の荒野を駆け巡ったあの時のようにこのトロフィーは活き活きと走る。ファッションだけのカスタムバイクではこうは行かない。格好だけのモノなど作りたくもない。

それが布引流英国車道ってものだ。

実は私は左手にカメラを持ち右手一本で走っている。それ故にさすがにこの酷い道を写せない。

やっとの事でくぐり抜けて目的地に到着した。

完成したばかりのフルレストア車を転倒の危険を顧みずここに来たのは、この牛窓の素晴らしい景色をトロフィーに見せたかったからだ。

この牛窓の町は日本のエーゲ海と呼ばれ温暖な気候と風光明媚な景色で有名だ。

関西圏のお金持ちがクルーザー付きの別荘を携えている。

良く見ると前島や二十四の瞳で有名な小豆島の周りには穏やか過ぎる海が心を和ませる。

ずっと走らせたトロフィーも今は静まり返って眠っている。

もうハンドルを握る事もないこの子の寝息を暫く聞いていたいんだ…

心身ともにリフレッシュした後、あの丘を下り海に向かった。

こうして風を切り走る時、トライアンフが何たるかを知る事ができる。

軽めのクランクシャフト(あくまで英国車の中に於いての話)を持つエンジンをボルトでフレームに直接固定しているトライアンフ。

そのバイブレーションの伝わり方が絶妙に調教されていると皆さんも知るべきだ。

同じ英国車でもノートン系のエンジンで同じ事をすれば不快で走る気にもならない。

ダイレクトに搭載されたエンジンのバイブレーションを車体全体に快感として伝えている技は絶妙だ。

スロットル操作や負荷の掛け方を故意に変えてみればでそのバイブレーションの違いを知る事が出来る。

暫く静かにしていたければ伝えなくする事さえもできる。

皆さんもご自分のトラで一度試して欲しい。

「おーっ!やっぱトラだよ、いいわーっ!」間違いなくそう言うに違いない。

そして牛窓の中心部に着いた。

ここにはヨットハーバーの他、市役所や警察などが集まるメインストリート、丁度160キロ走り切った。

エンジン、ギアボックスに電装系、全てに於いて順調に来ている。

特にハンドル廻りの操作性や、エンジンの始動性に安定性。オーナーが直接触れる場には神経を使い観察するも間違いは無い。

そして、ここが折り返し地点。予定よりも遅れているので休む間もなく戻る事にした。

帰路ではいつも電装系統の確認をする。

M氏の場合どんな状況にでも好きなだけライトを点け走る事が望ましい。

スタンダード車よりも高い発電能力を持たせているこのトロフィーだが、そのライトは暗い(笑)。

通常使われる7インチに輪を掛けて暗い6インチなのだから尚更だ。けれどそれで良いんだ。

この掌に乗るような小振りのルーカス社製МCH66こそがトロフィースペシャルがトロフィースペシャルたる所以なのだから。

更に夜間の走行で身を守ってくれるテール&ブレーキライトもルーカス社製L564が鎮座する。

この凛とした姿勢はルーカス社製ならではのもの。世に蔓延るコピー製品と同じにしないで欲しい。

英国車オーナーである我々のみが愛せるデッドストック品だ。

更にМ氏のこだわりがこれだ。際からエンジンが見えるほど細い2.5UKガロンのUSタンクが彼の何よりの宝物。横から眺めているだけでは分からない、ハンドルを握るオーナーだけに許された至福の景色だ。

こうして、もう二度と手に入らないこだわりのパーツで固めた愛車を所有する事は英国車乗りにとってこの上ない幸せ。オーナーの要求を上手く汲みあげ、更にその上を行くモノを提供する事が私の仕事なんだ。

今回はトロフィースペシャルに有るはずもないレヴカウンターを着けてもらった。

若かりし頃のオーナーМ氏はとにかく走る事が好きで、サウンドだけを頼りにガンガン走った。

それ故に幾度と悲しい目にも遭ったんだ。

そして、私が彼に言った一言 「レヴカウンター着けましょうか?」

シングルメーターが彼の強いこだわりだったにも関わらず、もう一度トラを勉強したいと言ってくれた。

その強い決意の証がこのツインクロックスなんだ。

そして、山陽自動車道に入りエンジンの回転数を抑え時速50マイルで巡航する。。

オーナーのМ氏は長距離のツーリングを頻繁にする方なので、こうした高速道路での移動も考慮した。

トラのエンジンは他車に比べて軽く廻り常用する回転域も高めになる。

しかし、今回は、トルクを上げたエンジンの恩恵から、その回転域に余裕を持たせた。

長距離の移動ではエンジンの負担を抑え、県道などでは楽しく加速できるものとしている。

長年のお付き合いだから、何をどうすれば満足して頂けるかは残念ながら承知しているんだ。

もう、このトンネルを抜けると神戸に着く。思えば今日のトロフィーは本当に良く走ってくれた。

「走りが異常に楽しい事」「並のトライアンフにはない質の高さを実現すること」

これが今回のコンセプトだった。

幾つものトンネルをくぐり抜ける毎に考えたが、きっとそれは出来ている。

しかし、それを判断するのは私ではなく依頼者であるM氏本人だ。故にそれは未だ解らない。

近い将来М氏が思いのままに走り続けたその後に何かしらの答えが出るのだと思う。

忙しい合間を縫ってМ氏が店に来てくれた。そして、早速乗って頂く事にした。

さすがにベテランのトラ乗りだけに始動も板についている。やるべき事をやった後、さっそうと走りだした。

今の彼は忙しく昔のように好き勝手に仕事を休んでなんかいられない。会社の中枢を担っているからだ。

これからも遠くへ走りに行けるのだろうか?幾分の心配をした。

一通り走った後、M氏が帰って来た。この表情を見て頂ければもう説明の必要はないだろう。

10数年来トラに乗り続けているM氏が、まるで初めて英国車のハンドルを握った時のごとく喜んでいる。

感想を尋ねた彼の答えとは…

「もう…感動です…何か表現しようにも言葉が見つからない位に感動しました…」

と、言ってくれた。

一歩進んでは二歩下がる、長いトンネルをくぐり抜けてこのトロフィーは完成した。

その事を彼は理解してくれている。

言葉が見つからない位感動しているのは私の方だと心の中でずっと思っていた…

布引クラシックス 松枝

参考データ

出発地 神戸市中央区

目的地 岡山県牛窓町(現瀬戸内市)

総走行距離 312.9 km

一般道走行距離 129.7 km

高速道路走行距離 183.2 km

使用燃料 12.3 L

燃費 25.4 km/L

Posted by nunobiki_classics at

13:12

│作業完成報告トライアンフ編

2013年12月18日

TRIUMPH TROPHY SPECIAL フルレストア作業報告 大阪堺市M様

TRIUMPH Trophy Special

当店で最も長くトライアンフに乗るМ氏から愛車をレストレーションさせたいと依頼を受けた。彼からの高い要求に応えるべく作業を積み重ねる。しかしモノは想像以上に傷みが激しい。やってもやっても不具合が次々に現れ、負けてなるものかと執念を持って作業に当る日々。期日を遥かに超え暑い夏を過ぎ木枯らし吹く年の瀬を迎えた今日、ようやく完成の時が来た。

1940年軍用車としての 3TWに始まるトロフィーの歴史。1949年にTR5(500cc)となり1952年にスイングアームが付く。そして1956年にTR6(650cc)が発売され、ボンネヴィルと共にトライアンフのラインナップの中で双璧をなす事となる。時に1963年。エンジンのユニット化と同時に大幅な軽量が図られ更に走破性が高まる。かのスティープマックィーンもアメリカチームのメンバーとして1964年のTR6SCを駆りISDTで活躍したシーンは皆さんの知るところだ。当時欧米の荒野を駆け巡った世界で最もパワフルで軽量なオフロードマシン、それがトライアンフトロフィーシリーズ。「ボンネヴィルじゃない、トロフィーなんです! 」 そんな真のトロフィー乗りが今回の依頼者だ。

今回は長年使用してきた愛車をリフレッシュしたいとの依頼から徹底的に作業をする事となった。早速主な部品を取外し骨組みを出して見る。雨だろうが何だろうが走り続けた車体には50年来酷使されてきたその傷跡が至る所に見られる。「見ため以上に傷みがあるなぁ…」それが私の最初の感想だった。

これは、車体に使われているネジの一部だ。写真を見れば半世紀分の疲労が一目で分かる。限度を超えても使おうとする前者の工夫も見てとれる。私の場合、製造時に使われていた部品は生涯存続させたい。それが考え方の基本だ。。しかし、どうにもならないモノはウイットウォースやユニファイ規格を踏襲し変えてやる。残してやりたいけれど、部品として機能させる事は機械として必要な事なんだ。

亀裂や破断に曲りに摩耗…何も言わない車体だからと甘く見てはいけない。とにかく執拗に観察すること。それがクラシックモーターサイクルに於けるフレームワークの鉄則だ。そして、この時代では多くをロウ付けで接続する。亀裂や剥離は勿論の事、過去の作業でロウが流れてしまっている箇所もある。そうしたものをそれぞれ修復し元に戻してやる。長年の汚れや腐食により新品の金属を繋げるほど簡単には行かない。随所に下地処理を施し丁寧に作業を進めていく。

これはスイングアームの軸受だ。大抵の場合ここはスル―される事が多い。意外に手間取る場所なので、見て見ぬ振りをするのが常だ。クラシックモーターサイクルだからと安易な見方はしない。摩耗した薄いブッシュを抜き取り、新しいモノを圧入した。そして入れた後の双方の嵌り具合を確認し丁度の塩梅を探り出す。長いシャフトを含め実際に車体に取り付けて更に間違いがないかを確認する。

これは、ボトムメンバーと言って今で言うフロントフォークのアウターケースだ。何とも頼りないこの厚さ2ミリにも満たないスチール製のパイプ径が、現代では真似の出来ない美しい景色を実現している。これを見れば、現行車で当時のトライアンフを真似てもここの細さを実現することは不可能な事だと分かるはずだ。

腐食の進んだリムを今回は新調した。スポークもニップルも新しい。思えば私もこのリム組みの作業を数多くこなしてきた。朝から晩までニップルレンチを握りしめ無言で組み続けた。恐らくその量は誰にも負けはしない。数をこなす事は有益で何が大切かを自ら悟り知る。しかし、悲しいかな顧客からは全く関心を寄せられる事は無い。イギリス製に始まる精度の低い海外製のリムを最大限ストレスを回避し10分の1ミリ以内の精度で廻す事に価値観を見出してくれる顧客はいないんだ。

剥離剤やサンドブラストを使い分け、古い塗装を全て剥がし、各種の修復を経て塗装を終える。美しいフレームの肌目は残したい。塗膜が厚くなりすぎないように注意してガンを振る。あれだけ汚れて傷んでいた部品達がこんなにも美しくなるのは作業者である私にとっても胸がわくわくするものなんだ。

そして、出来上がった部品達を徐々に組み上げていく。これはユニットトライアンフの車体で最も大切な部分。細く頼りないパートがそれぞれの役目を担いエンジンケースを含めて全体で剛性を上げていく。トラス的な構造が美しい私の最も好きな場所だ。言ったようにこれらは只単に外装部品を止めているのではない。たったボルト1本のサイズを間違えるだけで設計の意図が崩れてしまう。ボルト径と相手の穴径を合致させ、それなりの取り付け方を工夫する。強い力に耐え得る状態にしてやる事はクラシックモーターサイクルであろうが最新式のバイクであろうが同じ事だ。

それとは対照的なこれがトラの外装用のボルトだ。表面が少しラウンドしていてお洒落な面が誇らしげだ。ここにゴツゴツした頭のボルトを置いてはいけない。遠くから見ても分かるこれらは、この時代のトライアンフの小粋な景色なんだ。更に、ここの面にプレーンワッシャーは使わない。裏面に網目の入った緩み止めの小径なワッシャーが入るのみ。こうしてボルト1本に於いてもこだわり抜く事は質の高さに直結する大切な事なんだ。

ステアリングにフロントフォークにホイールと、徐々にそれらしくなっていく。このユニットエンジンになったトライアンフのフレームは、ややもすると進化が後退したと見る向きも少なからず居る。しかし、私は肯定的だ。軽くするために相当な知恵を絞り、いろいろと工夫された設計となっている。剛性が高ければ良いのだと安直に豪語する者の話など興味なし。こうした華奢なフレームにこそ大きな夢が詰まっているんだ。

先の説明で軸受を修復したスイングアームだ。取り付けられている各種のブラケットの曲がりや角度も修復済みだ。通常はサイレンサーなどに隠れて表立った部品ではないけれど、私はこのシンプルなデザインが何より気に入っている。皆さんも機会が有れば手にとって見て欲しい。左右非対称に微妙なアールで曲げられたその美しさに必ず共感されるはずだ。

残念ながらご覧のように目立たないけれど、たったこれだけのよそよそしい景色が逆にその存在感をきらりと伝えてくれる。この時代のスイングアームにはこうした嗜好性の高いモノが多い。モータリゼーションに於ける経験と良識のある方ならきっと暖かく手を差し伸べてくれる事だろう。

前後のマッドガードにタイヤをはめたホイールを取り付けた。各所のボルトナットの類もプレーンワッシャーやスプリングワッシャーに至るまで細心の注意を払って組付け何処の箇所も締めるべき力で機能できる。格好だけ着いていて不完全なモノが多いクラシックカーの世界に於いてそれはそれは大切な事なんだ。こうした当たり前の事を徹底する事こそが上質な車体と適当に作られた車体の分かれ道となる。

車体の整備に一先ず区切りをつけ機関の整備に移る。これは、軽快な走りが売りのトライアンフ650のクランクシャフトだ。丁寧に洗浄し各部を点検する。そして、ピンを研磨しセンターを出す。オイルラインの清掃も当然の事、長年溜まったスラッジを取り除く。そして、各締結用のネジ類は、基本的に全て新しいものと交換する。金属疲労による破断を避けたいからだ。

ここは、ピストンピンブッシュと共に燃焼室の爆発力を最初に受け止めるコネクティングロッドのピックエンドにクランクピン。往復運動を回転運動に変換する要の位置だ。要するにベアリングなのだが、皆さんが知っているポールやローラーのあるものとは少し景色が違う。ホワイトメタル等をコーティングしたシェルと言われる板に中央にある穴からオイルが圧送されて両者の接触を阻む。要するに、エンジンオイルそのものが、ポールやローラーの変わりなのだと言えば分かるだろうか?シンプルなものであるが単純な数字だけでは語れない。今までの経験をもってさじ加減を施してやる。

一般的にクランクシャフトの中心にはオイルライン用の通路が開けられている。トライアンフの場合両方のジャーナルに均一に圧力を掛けたいとこうしたチューブが入っている。その廻りの墨のような物体は何だろうか?これは長い間そこに溜まった金属粉を主とする汚れなんだ。実際にはこの倍の量はあるとみて良い。分かり易く言えば前の写真のオイル穴の裏側にこれが溜まっていると言う事。これこそがクラシックカーの世界、オイルラインにもオイルタンクにも想像を超える汚れが鎮座する。決して「大丈夫だろう?」的な判断は許されない。

激しく汚れたクランクケースを丁寧に洗いスラッジの全てを取り除く。まぁとにかくこのトライアンフを設計したターナーって人は面白い。軽く作る為には容赦はしない。こうしたメネジ部分にでさえ余分な厚みは一切与えず修理をする我々を悩ませる。もし彼が生きて居るのなら、一度膝を突き合わせて話をしてみたい。きっと楽しい話が出来るはずだ。

丁寧かつ慎重に仕上たクランクシャフトを新しくしたカムシャフトや作り直したブッシュと共にケースの中に仮組してみる。嵌り具合を確かめる為だ。勿論の事、ここに抵抗などあってはならない。余分な遊びも禁物だ。一度仕上たから次も大丈夫だと思うのはこの世界では通用はしない話だから何度でも確かめてやる。

ガタの出たコネクティングロッドのスモールエンドブッシュを新調して新しいバレルを取り付けた。ピストンにそのリングも私流のこだわりを持って組付けた。圧縮比も当然の如く吟味する。圧縮比とは瞬発力を支配する。加速をする、坂を登る、その瞬間に影響する。高ければ良いのではなく使い手の要求を満たす事。それこそがポイントとなる。

何度も言うので皆さんも飽きている事だろう。しかし、このシリンダーヘッド、バルブ廻りは大切だ。バルブのシートからフェイスにステム。スプリングから何まで万全を期す。更にこの上に乗るロッカーボックスにも細かな作業を与え組付けた。

そして、エンジンが一応の形になった。OHVエンジンの象徴であるプッシュロッドやタペットにそのブロックも100パーセントのモノとした。こうして凛とした直立するトライアンフのエンジンは素晴らしく格好が良い。やはりスタイリッシュである事はクラシックモーターサイクルにおいて必要不可欠な事なんだと改めて認識する。

ギアボックスも随所に摩耗が甚だしい。スリーブギアのブッシュもしかり。薄いブッシュを慎重に抜き取り圧入する。エンジンからの入力と出力が同一軸上に有る当時の英国車では1対1のトップギアを持つ。狭い日本と言えども高速道路上や長い時間の移動に於いてトップギアで走る事は英国車乗りの常識だ。

1対1…皆さんもその意味を一度考えてみるべきだ。

これは、ギアのチェンジ操作に使うセレクターのカムプレートだ。現行のバイクにはない古典的なモーターサイクル独特のもの。足で操作する動作をシフトフォークまで案内する。右が元々のものだが、軸は痩せ溝は広がりもういい加減に交換してやるべきだと判断する。左のこれは最後に使われていた4スピード用のプレートで溝の加工と厚みにかなりの違いがある。操作して見るとそのタッチが違い、剛性の高さから来る絶対的な安心感が加わる。

レノルド社製のデュプレックスチェーンは使っていて安心感が格段に増した。発電用のステーターコイルはRМ27、スターターモーターのないここには十二分な性能を持つ。銀色に輝くクラッチのプレートはSRМ社製のものではっきりとしたクラッチの断続に役に立つ。更にセンターにあるクラッチロッドの先端にはスラストベアリングが入り、交差点などでクラッチレバーを握ったままでも以前のような破損を招くような負荷を回避している。何れも遠方への旅の多い彼の為のスペシャルだ。

普通の顔したアマル社製930コンセントリックキャブレター。中には鍛造のアルマイト処理されたスペシャルなスロットルバルブが入り番手も吟味する。フロートバルブにもアルミ製のプレートと性能の高いフロートバルブを奢る。更に各部のひずみを完全に取り除き可能な限り熱に対処する。楽しく且つ安全な走りを実現するために私なりにいろいろと工夫を凝らしたものとなっている。

電気系統の作業は私の最も得意とするところだ。本当はつけたくないフラッシャーなど余分な配線も可能な限り自然なモノとして上手く処理する。チラっと見える当時のままの小粋な布製のハーネスににんまりとできるモノとした。

こうしたテールライトユニットへの配線もこうしてラフなまま当時の雰囲気を踏襲する。接続するジョイントも逐一半田付けを要する英国製を踏襲する。今の尺度でみると少し危なっかしいと思える事も敢えてそのままにして、何も知らない連中から「こんなので良いのですか?」と言われる事を期待する。それくらいの心の幅がなくてはクラシックモーターサイクルの世界で生きては行けないさ。

皆さんには何でもないこうしたハンドル廻りの部品達のその殆どがデッドストックとなっていて忠実に再現することは至難の業だ。それでも私はここにこだわりたい。無いモノは仕方がないで終わるような気の無い仕事はしたくないからだ。それだからハンドル廻りの配線もこのように当時の雰囲気をそのまま再現する。質感も色も当時のままにこうしたグレー色を守り抜く。ボールエンドのスチール製レバーは当然の事、アマル社のロゴの入ったツバの小さなグリップラバーはよだれモノ。バーハンドルに亜鉛メッキされた正式な英国製スクリューで取り付けるホーン&ディップスイッチは由緒正しきルーカス社製。文句の着けようがないとはこの事だ。

そして、右側のハンドル部分には当然のようにボールエンドのスチールレバーとそのクランプ部分に鎮座するキャブレターのエアーレバー、既にデッドストックなワンスタイルのこれが必須「やっぱ、これだよなー!」とオーナーを唸らせる。そして左と同じようにアマル社のグリップラバーの着くスロットルホルダーも当然のように由緒正しきアマル社製を装備。アンチモンではないアルミ製の本体にはAMALの刻印が光る。ハンドルバーは7/8インチの正式なユニットトライアンフのUSバー、1960年辺りの1インチバーとはまた違った素晴らしい風景を醸し出している。

シート下の処理を完璧に行う。バッテリーケースやそれを吊るラバーからワッシャーにボルトやナットも完全にする。こうした所にこそ私は手を抜かない。オーナーが毎日オイルを見る為シートを開けた時「いいねー!」と心に抱いてくれる場所だからだ。

そうしてトロフィーのエンジンに火を入れた。黒く光るエキゾーストパイプが熱によって黄金色に変色する。この焼け色はクラシックモーターサイクルに乗る私達の密かな喜びの場だ。走る度に色が変わり、愛車が生きている事の証しをここで感じとるものなんだ。

結局のところ予想以上の傷みに難航した今回の修復作業。納期を遥かに超えてようやく完成する事ができた。早々にトロフィーを神戸の陸運局まで運び車両検査を受けた。ヘッドライトの照度もブレーキ性能も全て問題無く検査を終える。

その後、陸運局の敷地内で走らせる。

「ズッバッバッバッバッ・・・ズッバッバッバッバッ・・・ズッドゥーン・・・」

路面を蹴る感触、トラ特有のナイスなサウンド、今回アレンジしたエンジン特性、瞬時にして感じ取る。

何時ものように顔に出して笑う事はしないと誓って走りだすもやはり思わずにんまりと笑ってしまった…

しかし、遊んでいる暇などあるものか。安全で確かな車体を届ける為に試運転の準備に取り掛かる。

思うところは只ひとつ。オーナーであるМ氏の要求を超えるモノを提供することが出来るのか?

これからが私の真価が問われる瞬間なんだ…

続いて、試運転の報告をご覧ください。コチラ

当店で最も長くトライアンフに乗るМ氏から愛車をレストレーションさせたいと依頼を受けた。彼からの高い要求に応えるべく作業を積み重ねる。しかしモノは想像以上に傷みが激しい。やってもやっても不具合が次々に現れ、負けてなるものかと執念を持って作業に当る日々。期日を遥かに超え暑い夏を過ぎ木枯らし吹く年の瀬を迎えた今日、ようやく完成の時が来た。