2019年10月24日

1973 NORTON COMMANDO 850Mk1A 兵庫県K様 納車報告です。

古いモーターサイクルはカッコよく見える。しかし忙しい現代社会においては充分な整備を与えられず不調なままな場合が多い。「バイクは故障なんてしないぜ、3年保証が当たり前だろう?・・・」コンピューターと消費者保護法に守られ、どっぷりとぬるま湯に浸かり切った現代人には1970年代までのモーターサイクルは最早扱えない。そんな時、各部をモディファイする事が有効となる。理想を描く事は良いが現実を直視する事も大切。そこで今回は不要なトラブルを避ける堅実派のための対処方法を改めて紹介したい。

古そうなステーターコイルを先ず交換せよ!

モディファイの筆頭は何と言っても電気系統だ。その中の核が発電装置、中央の丸いモノが中に永久磁石を配したマグネットローター、その廻りが複数のコイルで構成されるステーターコイル、電磁誘導作用を利用して交流電流を発生させる発電機だ。

1960年過ぎから使われるルーカス社製のステーターコイルはRM19で始まり1960年終盤からRM21に変わる。交換の目安は6V車12V車共に35W程度の前照灯の場合はRM19で容量を満たす、前照灯に60/55W程度の電源を想定するならばRM21を選択。ETCやUSBの電源が必要と言う変態性英車乗りの場合はRM21にすれば安心だ(笑)。

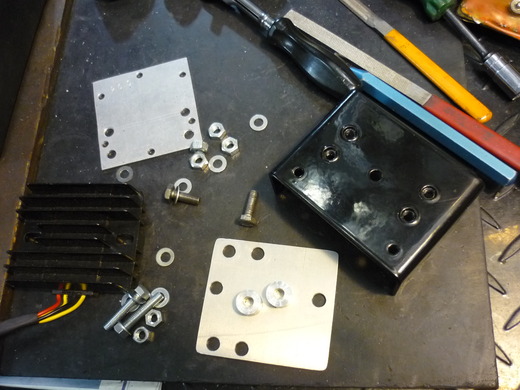

レギュレーター&レクチファイア交換で安定性を担保せよ!

一般的に自動車では交流を直流に変換し用いている。黒いモノがルーカス社製のレクチファイアでステーターコイルから来る交流電流を直流電流に変換する。

更に、回路内では一定の電圧の幅に抑える必要もある。これはツェナダイオードと言って回路内で余剰になった電気エネルギーを熱エネルギーに変換、放熱する事によって電圧を一定の範囲内に制御するものだ。

それに対するこれが現代のレギュレーター&レクチファイアで、今言った双方の機能がワンパッケージになっていいるもの。モノによってきめ細かな制御を可能とし回路の安定性を図る。で、旧式であるオリジナルのシステムでも正直なんら問題の無い性能を発揮する。だが次の話の為には交換が必要になってくるんだ。

どうせしないバッテリー管理、それならМFバッテリーを入れろ!

オリジナルのバッテリーとはこのような希硫酸を用いるいわゆる液入りバッテリーが使われる。中の液面が数か月単位で下がってくるから定期的に補水しなければならない。この時代の当たり前の話だ。

で、皆さんに「定期的な補水が必要ですよ!」と言っても100%見る人はいない。どんなにやりますと言っても結局はしない。これは私の経験から言って実証されている。よって無駄な抵抗はやめてさっさとМFバッテリーに交換するべきで、その為には先の作業と対で行う必要がある。

古そうなメインハーネスは命取り、必ず交換せよ!

これはメインハーネス、車体を張り巡らす神経の役目を果たす。電気は目に見えないから、古いと思えば思い切って交換して欲しい。何故なら交換する事によるデメリットはないが、交換をしない事でのリスクは至る所にあるからだ。

で、こうした電気装置を完全整備する事が堅実派の第一歩。とにもかくにも電気装置は完全整備以外にない。

イグニッションシステムなくしてエンジンの完全整備はない!

そして最後は点火装置。1970年代中盤位までの自動車の世界では機械式の点火装置が一般的だった。欠点はコンタクトブレーカーの接点に結構な電流が流れやがて焼損し、何れエンジンの調子を崩してしまうこと。その為に定期的なメンテナンスが必要になる。

しかし、忙しい現代人である皆さんが、オリジナルの機械式点火装置の調整を的確にしますか?接点を磨いて整えて、ギャップを調整して、エンジンかけてタイミングを調整する・・・そんな時間ありますか?無接点式なら何もしなくて結構です。いっつも快調全くのノープロブレムです。ビギナーなら最初は無接点式でスタートし、機械式に興味が湧いたら交換すればいい。先ずは存分に走って愛車を理解する、その上でオリジナルに戻すならその意味も更に分かる訳だ・・・

不安定な英国車の諸悪の根源はこのアマル社製キャブレターにあり!

もう既にこの話は布引流英国車講座で言ってるので手短に言うと、熱帯地域の日本の真夏にアマル社製キャブレターを使うな!っと、こういう事。それでも走るなら、エンジンをキャブを冷やす工夫をしろっ!・・・でしたね?

世界最高品質のキャブレター生産国はこの日本です。京浜に三国工業ではとんでもなく素晴らしいキャブレターが訂正価格にて販売されています。海の向うアメリカではこうして日本製のミクニ製のVMキャブレターに換装する事が一般的。取り付けると・・・夏も冬も関係なし「オールシーズン、エッブリデイ、&エッブリタイム イッツァ ファンタスティック!・・・」アマルのキャブレターに疲れ果ててしまったら一度試す価値あり。後は皆さんが上手になってから改めてアマル社製キャブレターに戻せばいい、それだけの話なんだ・・・

では、ビギナーに対する対処法をまとめます・・・

・充電装置&メインハーネスは刷新せよ!

・点火装置は我がままなやんちゃ坊主、あっさり交換せよ!

・アマルのキャブは諸悪の根源、完全整備と運転センスがないならあきらめろ!

では、本題に戻りたいと思います・・・

今回のオーナーは地元兵庫県のKさんで、50代のいわゆるリターン組だ。で、彼が選んだコマンドには先に紹介したフルトランジスター点火装置に充電装置にメインハーネスなどの作業が既に盛り込んである。

その他、アイソラスティックにエンジンのO/Hなども過去に作業済み、ホイールから車体、エンジンから電装系統へと全ての状態が高いレベルに維持されている。

只、このアマル社製キャブレター932は状態も調子もすこぶる良く是非使いたい。直前にO/Hも行っている。

全ての整備を終えた後、新規検査を受けて試運転へと進む・・・

そしてコマンド850を走らせた。「ズバッバッバッバッバッバッ!・・・カッコンッ・・・ズバッバッバッバッバッバッ!」

コマンド750をベースにボアを73から77mmへと拡大しストロークは89mmに圧縮比は8.5:1、キャブレターはアマル社製932だ。数値ではその変化は小さいかもしれないが、そこには750とは全く違う世界が待っている!

「ズバッバッバッバッバッバッ!・・・」 先ずサウンドの太さが違う。その違いは明らかで750にはない力強さが吠える・・・

山間部に入り駆け上がって行くと、これがまたいい。「ズバッバッバッバッバッバッ!・・・」後輪の蹴る感覚も格段に増していて笑う位に頼もしく180キロ台の軽量な車体が完全にそれに寄与している・・・

コーナーでは右に左に思う存分やっていい。「ズバッバッバッバッバッバッ!・・・ズッドゥーーーーン・・・カッコンッ・・・ズバッバッバッバッバッバッ!」 とにかくトルクの厚さが全てをアリにしてくれる。回転が下がり過ぎても上手に微妙にスロットルを廻せばエンジンはついてくる・・・それが次へコーナーへの足掛かりとなる・・・

倒せばぐっとステアリングヘッドが下がり旋回から逃げない。前後19インチ大径ホイールにつく細いタイヤでも逆にシャープに弧を描けるからその軌跡がはっきりと伝わる。「ズバッバッバッバッバッバッ!・・・ズッドゥーーーーン・・・」開ければトルクの強さで軽い車体をグングンと押し、倒せば4.10-19インチがスーッと旋回をしてくれる。それは々何度やっても楽しいんだ・・・

繰り返すけれど、5mmのボアの拡大が単にトルクの増大に留まらず、車体としての性格までも大きく変えている。ややもすると750の優れたバランスを崩すことになり兼ねない恐れもあったろうに、逆に更に前へ前へと積極性を醸し出し、大排気量車の強さを見せると同時に750の繊細なコーナーリング感覚を失わせずまとめあげている 「なんというモーターサイクルなんだろう・・・」 そして、高速道路、国道9号線に県道をつなぎあっという間に山陰は餘部鉄橋に着いた・・・

私も過去に多くのコマンドを走らせた。どのモデルに乗ってもその楽しさの源は機関から発せられる鼓動感に他ならない。ファストバック、ロードスター、インターステイト、ハイライダー、プロダクションレーサーレプリカ・・・ところが同じ構成を持っていてもモデルが違うだけで大きく乗り味が変わってくる側面もあるし、更に同じモデルでも個々によって違ってくる。時には微妙に、時には大きく変わるその感覚の違い・・・何れにしてもコマンドは、どんなモノに乗っても笑う位の楽しさを乗り手に与えてくれる、それはみんな変わらないんだ・・・

そんな中でも、このコマンド850Mk1A インターステイトは抜群に楽しめる部類だ。大らかさを武器に何に対しても怖いモノ知らずに突き進んでいける。要するに「戦車とフラミンゴが同居するコマンド850Mk1A」と、表現できる・・・素晴らしい、こんな都合の良いモーターサイクルが今あるだろうか?「何だったらこのまま能登半島まで行ったるぜっ!」俄然そんな気にもなる・・・

そして空を見上げれば夕陽が空を染めている 「あぁ…なんて清々しいんだろう…」 無論、何をしても人の勝手だし皆に古いモーターサイクルに乗れなんて言った覚えもない。けれど、こうして1973年製のコマンドを走らせ遠くに居るとそれには明確な違いがあって何とも言えない価値観がふわ~っと空から降り注いでくる・・・

芦屋の街から日本海までこのコマンド850は私を安全に運んでくれた。革のジャケットにお気に入りのヘルメットにスチール製の愛車・・・そんな時、自分が少し男前になった気にもなる 「俺ってイケてる?・・・」 流石に私にはもうそれはないが、モーターサイクルを愛する男なら皆勝手に主役になってんだ・・・そう、Kさんにもそうなって欲しい、彼にもう一度「男前」になってもらいたい・・・その為にこの「エイトフィフティー」を準備して来たんだから・・・

そして、納車の日が訪れた。Kさんにはしっかりしたヘルメットにブーツやちゃんとジャケットを着るようにと言ってある。体が硬いからストレッチで備えてくれ・・・とも言ってあった。

彼は学生時代ラグビー部に所属し体には自信があると言っていた。それでも彼と共に走る練習をする。「ズドッドッドッドッドッドッン!・・・カコン・・・ズドッドッドッドッドッドッン!」 最初は戸惑って当たり前なんだ・・・

そして、その走り込み?は1時間以上も続き徹底して慣れてもらった。古いブリティシュどころかバイクに乗るのも久し振りの彼には大変な一日だったのかもしれない。それでも人生は一度きり、それは彼にも同じ事。ラグビー部で鍛えた体と根性があるのならここから這い上がって完全に愛車を乗りこなす事が筋書だ。

誰も頼れない、走れば己の力で進むしかないモーターサイクルの世界。その為に冒頭のモディファイを施し備えてきた。それは間違いなく彼のモーターサイクルライフの成功への手助けになる。頑張って頑張って汗して涙して突き進む事を、50代になってもやり遂げなきゃ男じゃない!苦労が多い程、達成した時の幸せは尊いモノになる。絶対に男前になるんだ!きっと彼ならなってくれると私は信じている・・・ 2019.10.24 布引クラシックス 松枝

作業中のプチ報告はこちらです→その1、その2、その3

試運転コース

参考記録

一般道走行距離・・・・・・・・230.9km

高速道路走行・・・・・・・・・・211.8km

総走行距離・・・・・・・・・・・・442.7km

ガソリン使用量(ハイオク)・・・17.85L

燃費・・・・・・・・・・・・・・・・・・24.76km/L

タンク容量・・・・・・・・・・・・・24L(5.3Imp.Gal.0)

航続距離の目安・・・・・・・・495km(20L)

Posted by nunobiki_classics at

20:45

│作業完成報告 ノートン編

2019年04月03日

1970 NORTON COMMANDO 750S 神戸市M様 納車です。

ノートンコマンド750S・・・それは悲運なサラブレッド・・・彗星の如く現れ消え去った眩い名馬・・・1970年代に青春を過ごした我々の手の届かない憧れだったんだ・・・

1969年の春から僅か15ヵ月間のみ生産され、その生産台数三千台、現存数は一千台を切ると言われる750S。その殆どがレプリカである中、本物の750Sを確保する事はコマンドに精通する私のプライドだ。

コマンドのクランクシャフトは三分割で右下の大きなモノが中央に位置するフライホイール(振り子車)、単体で5キロを超え総重量約9.5キロ。更に重さの偏る360度クランクだ。

現代のツインエンジンでは必ず中央部にも支持があり3個以上のメインベアリングが強固に保持する。ところが、このように側面に二個では大きく不利になる。

当時の英国車のシリンダーは鋳鉄製故に熱の伝導率は低く夏場は辛い、その重量は操縦性にまで大きな影響を与える、現行車で言うところの悪影響だ・・・

コマンドのシリンダーはブラックカラーだと一般的に認識されている。けれどコマンド通としての750Sではシルバー色を守るべき。それは、高性能化されていくコマンドに置き去りにされたアーリーコマンドの意地。虚弱なイメージが拭えないこのシルバー色はアーリーコマンドオーナーの声の届かない少なからずの抵抗なんだ。

言うまでもなくシリンダー近辺で最も仕事量の多い箇所はピストンリングだ。爆発の圧力を受け止め、潤滑を維持し、熱を瞬時に伝えるなど過酷な環境の下、多くを要求される。

これは装着時の各リングの模様だ。ここに僅かな隙間が見えると思う・・・円周上のみならず上下に前後に存在し、エンジンの性能や耐久性に大きく影響する。更にこれらのクリアランスは温度により大きく変わってしまう・・・

こうしたピストン廻りのクリアランスを間違えるとこうして大きな不具合を招く。マニュアルがこうだからとか人が言うからとかそんな小さな器じゃ前には進めない。自分の手でやった、泣いて笑ったその経験の数だけが真実を授けてくれる。

クリアランスを絶妙に整えたピストンリング達もそれだけでは働けない。ピストンリングがシリンダーに直接当たる訳でもない 「The ENGINE OIL」 これなくして内燃機関は成り立たない、モーターサイクルを愛する者にとって最も大切なモノ・・・

それでも私の話をスルーしている君達に言ってやろう・・・通いなれた君の道で、トップギアで目一杯登れる急な坂を用意しな。そして君達の大好きな10W40や20W50のマルチオイルで目一杯坂を登るんだ。「・・・ズバッバッバッバッバッ!・・・」次に私の言うシングルオイルに交換した後、同じように目一杯坂を登ってみるんだ・・・

スロットルに全神経を集中しリアタイヤの接地面を頭に描け! 「・・・ズバッバッバッバッバッ!・・・うわーっ!シングルってこんなに違うんだ!・・・」 どうだ!スロットルのかかり方が全く違うだろ!前者はパワーが抜けてくトルク感の無さ・・・後者は鼓動感が路面を掴み車体をガンガンと前に押す感覚が・・・最新型の車両を対象に進化するマルチグレードルオイルとエンジン設計とがようやくマッチングを見せるのは1980年代に入ってからだと言ったじゃないか・・・

実は、アーリーモデルの最大の欠点はエンジン特性の悪さだ。低回転域はトルクに乏しく高回転域の伸びも悪い。その主な原因は2Sと言われるスタンダードのカム・・・皆さんならもう分かるだろう、交換したカムのプロフィールが・・・

コマンドの場合、余り圧縮比を上げ過ぎると良い結果は得られない。ストリート用としては9対1迄がベストだ。それを超える場合クランクケースを含めたブリーザーの加工が必要になる事、エンジンのメンテナンスサイクルが短くなる事、更に非力な人ではスターターレバーが重く始動が困難になるなどの注意が必要だ。

こうしたバルブはエンジンの性能にとって大切で始動性や低回転域に影響する。けれども現行車に較べ耐久性が低い事は否めない。一度整備したからと言っても5000マイルも走れば十分に分解修理が必要になる。高性能なコマンドでは尚更だ。

これはロッカーアームで、その先にはバルブステムに直接当たるアジャスティングボルトがある。右側はスタンダード、左側が通称マッシュルームと言われるスペシャル。このエンジンではカムのリフト量を大幅に増やしているので、円軌道を描くロッカーアームとバルブステムとの接触ではその移動量が増えてしまい特にステムの端面が大きく摩耗する。よって接触面積を増やし面圧を下げる事、摺動に適した形状を確保する事・・・これはチューニングエンジンでは非常に大切な事なんだ。

エンジンの性能を左右するモノの代表格がキャブレターだ。これの適性で車体全体の性能を左右すると言っても過言じゃない。750Sではアマル社製930が標準。何も不足はなくクラシカル感満載の乗り味を演出してくれる。

で、今回は、性能を上げたエンジンに合わせて932に変更し、更にスムースボアキットを入れている。スロットルを大きく開け始める回転域に効果絶大・・・高速道路への進入時など「なんだよ・・・おっせーなー・・・」と、他の650クラスを圧倒できる。尚、最終的には慣らし運転後に実走しての調整が必要だ。

コマンドのギアボックスはAМC社製で4スピード、ライトサイドのシフトパターンは上から1速、ニュートラル、2速、3速、4速。ここはブリティシュならではの操作方法があるので気を付けたい。

それはシフト操作、円弧起動を描くシフトシステム故に1速と4速、特に1速の入りが悪い。反して2と3速は円弧起動の中心に位置し入りが良い。更にヒートアップするとその傾向は顕著になる。これはどの位置でも同じ角度で操作できる現行車との違い、決して故障じゃないんだ。

で、そのコツとは 「・・・クン・・クン・・・」 と二回の節度を感じるまで長ーく押し(上げ)続ける事。これがセレクタープレートを使うシフト装置の基本。「チョン!」で済んでしまうドラム式セレクターの現行車との違いなんだ。

電装系統は何時ものようにメインハーネスから末端まで万全の作業を施す。皆さんなら分かっている、モーターサイクルにとって最も大切なモノは電気だと・・・

点火装置はルーカス社製6CAを踏襲する。古い機械に乗る者には必須のモノだけど、定期的なメンテナンスを怠ると家には帰れない。

充電装置はルーカス社製ステーターコイルで、10AのRМ21に容量を上げると同時に、レギュレーター&レクチファイアにシールドバッテリー。バッテリーの位置が奥になる750Sの場合、希硫酸から車体を守る為の工作はやる方が良い。

コマンドの車体の最大の特徴であるアイソラスティックシステムとは、このようなラバーを複数介して車体とエンジンとを分離させる。限界を超えた750㏄ツインエンジンの強大なバイブレーションを至福の時に変換する正にマジックだ。

ドミ系を踏襲するステアリングは御覧のような細さで甚だ強度不足。殆どに曲がりが生じ使い物にならないと言っていい。余りの強度の低さに翌1971年にコマンド専用へと設計変更される・・・ところで、このベアリングを見て皆さんは何か感じるだろうか?・・・

コマンドのステアリングには意図的にボールベアリングが採用されている。ところが今回のオーナーは驚く事に750Sにテーパーローラーベアリングを入れろと言う。これは典型的な現行車崇拝型のリクエストだ・・・メードインジャパンに始まる1980年代からのスポーツモデル達が、なぜ反応の良さを捨てでもこうした抵抗の大きなモノを選択して行ったのか・・・ステアリングに極度の俊敏性を好むコマンドには対極的なモノだと言っておく・・・

フェザーベット時代から定評のあるロードホルダーは数々の勝利を生む。高剛性なフォークは高剛性なフェザーベットフレームと見事にマッチングした・・・アルミ製のケースが気に入らない?・・・それこそ時代感の欠如した愚問だ。

新しくリム組したフロントホイールに着くツーリーディング式のドラムブレーキは一般人が一般道を走るにはそれなりに効く。但し、前後のブレーキをバランスよく効かせる事が必須。フロントブレーキのレバーだけを必死で握っている姿はこの世界では滑稽であるばかりか危険だ。

と言いたいところだがコマンドのリアブレーキはレバー比の設定が不味くコントロール性が極端に悪い。サーキットなんかでスポーツ走行する場合の改良は〇だ。但し、公道上ではそのままが良い。ブレーキの見た目のクラシカルさやオリジナル性を鑑賞する事も英国車の楽しさだからだ。

で、プロダクションレーサー用のエアーのベンチレーションはオーナーからのリクエスト、硬いバックプレートに加工して製作する。プロダクションレーサーではベンチ穴は合計6個、対してチェーンガード装着車は必ず上側を2個とする事がポイントだ。

タイヤとはアーリーコマンドにとって最も大切な場所。AVON社製GP3.50-19・・・これなくしてアーリーコマンドは語れない。更にクロームドされたこのチェーンガードは750Sと750Rの隠れたチャームポイントだ。

フロントはエイボン社製のスピードマスターMarkⅡ3.00-19、決して3.25-19を選んじゃイケない3.00-19だ。そして、マッドガードにはナローとワイドの二種類のマッドガードがある。3.00にはナローを・・・4.10にはワイドを、それぞれあてがってやるのがコマンドのセオリーだ。

コマンドのフレームは一旦振れ出すと納まりがつかなくなる。こうしてステアリングダンパーを加工し取り付ける事は、アーリーモデルでは特に有効だ。だが、アジャスティングには注意が必要、他のモーターサイクルとは違う反応を見せると釘を刺しておく。

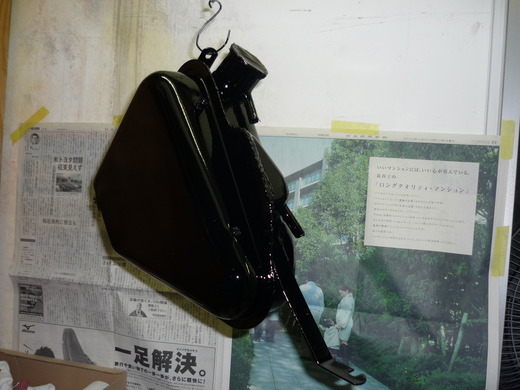

これが750Sと750R専用のオイルタンクなんだが、クランクケースのブリーザーシステムに設計的欠陥がある。暫く始動していない場合など多量のオイルをエアークリーナー内に噴き出す癖があり、それは他のモデルの比ではない。

で、SとR専用の小粋なオイルタンクが私は大好きなので直接の加工はしない。こうしてブリーザー用の取り出し口を設けたり、ホースの取り回しの変更等で対処する。

この美しいエキゾーストシステムは750Sの最大の見せ場。この取り回しなくして750Sは語れない。

4枚のプロテクションカバーも当時モノで再メッキして使用する。そして小さなスクリューの間にファイバー製のワッシャーを入れる事で幾分かの断熱性を確保する。

そして更なる750Sの欠点はサイレンサーのマウントにある。ラバーマウントは4個から2個にされてしまう。そしてラバーマウントを吊り下げるブラケットは構造的に薄板で作られ直に破断する。で、サイレンサーとブラケットは平行ではないからこうしてテーパー状のカラーをフライス盤で製作し取り付ける。4個全ての角度が違うカラーはラバーの耐久性に大きく寄与できる。

コマンドの中でも1968~1970のアーリーコマンドはとにかく状態が悪い。設計的な不味さもあって皆さんが乗れるようにするにはそれはそれは手間が掛かる。上記の他にとんでもなく大量の作業を終えてコマンド750Sは完成した。神戸の陸事で並行輸入審査を終え新規検査を受ける。

「ズッ・・・ズドッドッドッドッドッーーーン!・・・」 シングル50番を入れるエンジンを十二分に暖めた後、しっかりとクラッチレバーを握り 「スッコン・・・」 とシフトペダルをかき上げ走りだす 「ズドッドッドッドッドッドッーーーン!・・・カッコン・・・ズドッドッドッドッドッドッーーーン!・・・」

モディファイしたエンジンは2千回転前後の低回転域のトルクが大幅に増しているのが分かる。仮にエンジンの回転数が低過ぎても力強い粘りを見せる。これは2Sカムにはない感覚だ。

「ズッズッズッズッ・・・」 今までの2Sカムでは、必ず後ろ髪を引かれる感覚があり元気に走ろうと思うものの常に不快感が拭えない。ズバーンと走っているつもりがどことなく両肩をお岩さんに押さえられ「何処いんくだべ~」と耳元でささやかれる感じだ。ところが今回のエンジンでは 「スッコーーーン!・・・」 と青空が抜けるが如く加速してくれる。

皆さんはレーシングマシンのクリップオンハンドルとは操縦性を高める為のモノだと思ってはいないだろうか?残念ながらそれは間違いだ。空気抵抗の影響を受ける速度域で走らせるロードレーサーではカウルの中に身を隠す必要があるから仕方なく狭い。当然ながら幅の有る方が抑えも効くし挙動も伝わり易い。そう言った意味でこの750SのUSバーハンドルは実に楽しく走れる。

USバーハンドルを握り、細い3.00-19の前輪を望み、幅の広いフットレストをしっかりと踏み込み、勢いよく大胆に倒し込めば 「ズドゥーーーーン!・・・」 あの重い鋳鉄製シリンダーが存在感を見せクラシカル感を演出する! 「・・・・カコン・・・ズドッドッドッドッドッドッーーーン!・・・」 重いフライホイールに89mmのロングストロークな360度クランクシャフトが「ズドドドドドドッ!・・・」 っと路面を蹴り吠えて来る! 現代では否定されてしまったこうした理不尽さがこの時ばかりと人間の感性に訴えてくる!・・・

忘れちゃイケない、過酷なピストンリングの事・・・「ズドゥーーーーン!・・・・・・カコン・・・ズドッドッドッドッドッドッーーーン!・・・」 コマンドの鼓動感とは実はシングル50番のオイルあっての事。軽い車体を「ドンドンドンドン!・・・」っと蹴とばす感覚もこのオイルの踏ん張りがあっての事なんだ・・・

時は1970年代、日本のモーターサイクル文化とはそれは未熟なモノだった。大衆四輪車の2倍も3倍もする外車なんて存在すら知られてない。・・・偶然手に入れた外国のパンフレットを手に 「スッゲー・・・なんてバイクなんだろ?・・・」 少年の目にはこれが一体どんなバイクなのか見当もつかなかったんだ。

「マフラーが上に2本も上がってる・・・どんな音するんだろう・・・」 ネットなんて無い時代、唯一の情報源であるバイク雑誌にも載ってない。興味を持つものの通り過ぎ、かっこよくても、凄いと思っても、その存在を知る術もない1970年代の日本・・・

それがどうした事か今、私の目の前にある。キラキラと目を輝かせてパンフレットを宝物のように見続けた当時の私。カワサキのマッハに乗り白煙をまき散らしながらもどうする事も出来なかったあの時の想い・・・モーターサイクル文化後進国の日本人が知る事さえ出来なかった遠い海の向こうの憧れが今ここに有るんだ・・・

そして納車の前日、やはりもう一度750Sに乗って近所を走った。「・・・S、最後に乗るよ・・・ズドッドッドッドッドッドッーーーン!・・・カコン・・・ズドッドッドッドッドッドッ!・・・」

この750Sはアーリーモデル故に作業は多岐に渡ったからこそ愛着も湧く。そして設計的な不味さも750Sには有るから可能な限り対処してやろうともした・・・タンクに優しくカバーをかけ「・・・明日また来るからな・・・ゆっくり休めよ・・・」 と毎日工場を後にした。私がどれ程この750Sに愛情を注いで来た亊か・・・そんな事オーナーの彼には関係の無い話しなんだ・・・

明日の納車の為にガソリンを入れに行く。「S・・・沢山ガソリン入れてもらえよ・・・」 私に出来る事はここまでだ。明日からは私のモノではなくなる。何だろう・・・勿論新しいオーナーの為に作っている。エンジンを開け、車体を修復し、丁寧に電装系統をやりかえ、二人で走った日本海への道 「エス・・・見ろよ、海だぞーっ!・・・」 少年のころに憧れた750Sとずっとずっと一緒に居たのに突然の別れがやってくるなんて・・・

そして当日、神戸市内からオーナーのМさんが来てくれた。一通りの説明をしエンジンをかけてもらった。「ズッ・・・ズドッドーーン!・・・」 すぐにエンジンはかかり快音を響かせている。「ズンズンズンズンズン・・・ズドッドーーン!・・・」

そして 「・・・走ってみるかい?・・・」 彼に声を掛け四人で軽く出掛けた。 「ズドッドッドッドッドッドッーーーン!・・・ズドッドッドッドッドッドッーーーン!・・・」 コマンド2台だからサウンドが和音となり絶妙な快音を響かせ走っている。私の相棒のロードスターも弟分の走りを優しく見守っている。私と私の愛車は共に後ろを走る750Sを脳裏に焼き付けながら淡々と走り続けた・・・

彼の趣味は多く、四輪車や多くのモーターサイクルを所有する。好きなモノに囲まれる生活は正に男の理想像。その年令で、それはそれは立派なものだ。だが、ブリティシュをなめちゃイケない。ネアンデルタール人の如く滅び去った化石、1970年代からの常識は通用しない。手入れを怠れば壊れる。そのサイクルはイタリアンの比じゃないんだ・・・

コマンドの魅力は奥が深い、いつの日か750Sの本当の価値に辿り着けたなら、今一度立ち止まり、何が自分の人生にとって必要な事なのか考えてみる事も必要かもしれないよ・・・人生とは自分の思うようには絶対に行かない、必ず大きな落とし穴がある。ブリティシュも人生もなめちゃイケないと私は思うんだ・・・

NORTON COMMANDO 750S とは尊い青春の憧れ、君だけのエゴは通らない。当時の貧しい若者の無し得なかった夢をキラキラと輝かせ続ける責任が君にはあるって事、忘れないで欲しいんだ・・・

2019年04月02日 布引クラシックス 松枝

後日、オーナーのМさんから連絡頂きましたよ。

「社長今日は。本当にありがとうございました。そして社長の執念、技術力に脱帽です。 帰りしな白川まで高速と思ったのですが、楽しすぎて吉川で下りて走り慣れたワインディング行きました。 また新しい勉強になりました。 ducatiフレームフニャフニャやなって思わなくなりました。 ガチガチです。 なんなんでしょう?上手く言えませんが。人間にめちやめちゃくちゃ近いオートバイなんでしょうか?

とにかく面白い、特に3速4速が気持ちいい、 オートバイ好きやゆうて知らずに死んでいくとこでした。 Nortonに出会えて良かったです。社長無礼をお許し下さい。 オイル交換しょっちゅう行きます。早く慣らし終わらします。本当にありがとうございました!」

松枝の礼文

「Мさん、この日は寒かったので心配しましたが無事に帰れたようですね。

本当は快晴の下で納車したかったですよね‥・

コマンドって楽しいでしょ?

でも奥が深い、生涯に渡って愛用してもらいたいと思っていますよ。

また、オイル交換等で寄って下さい。

待ってますよ。

この度はありがとうございました。松枝」

試運転記録 美山編

試運転記録 往路編

復路編

参考記録

試運転その1(京都府美山方面)

一般道走行距離・・・・・104.2km

試運転その2(京都府夕日ヶ浦海岸方面)

一般道走行距離・・・・・392.5km

高速道路走行距離・・・ 31.9km

小 計 496.7km

総走行距離・・・・・・・・・528.6km

仕様ガソリン・・・・・・・・・・21.5L

(無鉛ハイオク)

燃費・・・・・・・・・・・・・・・24.58km/L

Posted by nunobiki_classics at

13:16

│作業完成報告 ノートン編

2017年08月15日

1969 NORTON COMMANDO 750 FASTBACK 修理作業記録 東京都T様

古い英国車は一筋縄ではいかない。「やったー!遂にノートン買ったぞー!」皆さんが一世一代の買い物をした時・・・まともに走れるモノじゃなかったとしたら一体どうする・・・

「一度、修理をしてもらいたいんですけど・・・ハンドルから手を離せなくて、脛が濡れる位オイル漏れが・・・」 買ったコマンドの善し悪しすら判断がつかないと言う。 暫くして届いた車体に目を通すと、その酷さに強い反感を覚えた。

金属スラッジが堆積し、エンジンに車体はオイルまみれ、スイングアームにヘッドステディーはふらふら、ギアにシフトは激しく摩耗し、クラッチは破壊寸前、ホイールにタイヤの寸法は的外れ、アイソラステックはまるで化石の様、イグニッションは辻褄を合わせただけ、そしてミリネジが至る所に使われる哀れな姿・・・

クローズドサーキットを貧しい知識と下手な運転操作で散々痛めつけた挙句の果て、そこいらから集めた外装に戻し売り飛ばす。おまけにその後のメンテナンスも適当なまま使われて来た・・・一台の尊いブリティシュをこんな酷い姿にするなんて・・・私は絶対に許せない。

「修理は止めた方がいい、やっても無駄だよ・・・」 私もやるとすれば本気じゃなきゃ出来ない。相手が生半可な気持ちなら止めた方が良い。「やります、必要な資金を絶対に確保します!・・・」 やり取りするうちに彼の本質が垣間見える。話の最後に私は仕事を受けた。

先ずはクランクシャフト、そのメインベアリングはコマンドの鬼門だ。どの時代も仕様変更した後に必ずケースを割り業績を悪化させた。今回はコンバットエンジン以降使われたローラーベアリングを更にモディファイしたタイプを左右共に使う事にする。更に締結用のボルトにナットは精度の高い炭素鋼製のモノを新調し、センターの振れ幅はゼロとした。

コネクティングロッドは曲がりや歪を計測し、シェルに締結用の高精度なボルトナットをあてがう。因みに上側のシェルに有る穴はオイルジェット用のモノ。高性能化する鋳鉄製シリンダー空冷エンジンにとっての命綱だ。

オイル漏れの酷かったクランクケースだから、それこそ丹念に調べていく。そして、各パーツを宝石の如くそっと組んでいく・・・エンジンの性格を決めるカムシャフトは走る事が好きな彼の為のスペシャルだ。

このシリンダーではピストンのボアを一杯まで広げられていた。これもレース参戦では常識だが一般道では全く迷惑な話だ。仕方なく余裕の少ないシリンダーに、断腸の思いでワンサイズオーバーのピストンを入れた。

リングの溝にピストンリングは何よりも大切だ。返りを丁寧に面取りする。ピストンクリアランスに合わせてリングの各隙間は全て自分の数値に納め把握し記録する。後に何が起ころうともこの事実を把握していれば動ずる事はない。

シリンダーにはカムフォロァーと言う大切な部品がある。ノートン系のエンジンでは内部の摩耗を良く見る必要がある。そして超硬合金を貼られた打撃面の摩耗も同様に良く確認する。この辺りがОHVエンジンの正しく肝になる。

シリンダーヘッドにはヘッドステディーと呼ばれるコマンド特有の装置が着く。このヘッドステディーを固定する3本のボルトのメネジが全て壊れていてヘッドステディーが全く宙に浮いてしまっている、これは危険だ。3ヶ所とも正しくヘリサート加工する。

これがそのヘッドステディーだ。これは850の1973年辺りからのものでボックスタイプと呼んでいる。750用の板状のモノは必ずクラックが入り最後は破断する。サーキット走行ではノーヴィル製やそれに準ずるモノが剛性的に適している。けれど一般道ではこのボックスタイプがバイブレーションの質、走行性能、コスト的にベストだ。

さて、今回は少し「らしさ」についても語ってみたい・・・これはイグニッションシステム、コンタクトポイントブレーカ一のユニットだ。勿論ルーカス社製で左右を独立させたタイプ6CA、前の4CAのモディファイ版だ。

分解するとこうなる。左がガバナー式の進角装置、右がコンタクトポイントとそのベースだ。右のブレーカーが決められた時期に接点を切り高電圧発生のきっかけを作る。そして、左の進角装置は走り出すと、遅らされている点火タイミングを本来の時期に戻す為のものだ。

一方、こちらはボイヤー社製のマグネットを使った無接点式のイグニッションシステムのマグネット式のピックアップ部でコンタクトブレーカーにあたるものだ。で、進角装置はここには無くイグナイターのボックスの中にその機能は入る。で、どちらが良いかと言う話は環境に寄り一長一短だ。一度取り付ければメンテナンスフリーの無接点式は、自分に知識も無く近くにショップも無ければこの上ない味方になる。

対して機械式は、ブレーカーに一定の電流が流れ接点を損傷させる。それにより点火時期が狂い電圧の低下も起こる。よって定期的なメンテナンスは必要だ。(写真は今や貴重なルーカス社製のコンタクトブレーカポイントで箱付き、私の秘蔵品だが今回は彼の為に使う)

取り付ける場合はオーナーへの適性を見極める事が大切。で、その上で個人的な見解を言えば・・・レーシングエンジンには必ずレベルの高い無接点式を使う。そして一般道を走らせる時にはやはり機械式だ。力強い始動性に鼓動感溢れる乾いたサウンド。スロットルを開ければ不器用でアナログな加速感 「ボソッボソッボソッ・・・」 ルーカス社製のコンタクトブレーカーの「カチッカチッカチッ・・・」って作動音を胸に抱いて走れば説明は一切不要!二度と作られる事のない原始的なこのシステムを現代のコンピュータ社会に於いて堂々と使い切る事の格好良さ。クラシックモーターサイクルにわざわざ乗る理由がここにあり!・・・乗った事の有る者のみぞ知る男の宝物だ!

しかし、この車体のホイールは下品だった。踏んづけられた革靴の如く、サイズも見栄えも全く理解出来ない。無性に腹立たしくなり元に戻してやる。特にファストバックとはその流麗な女性美が最大の魅力で、それには細いパンプスの様な美しいリムが必要不可欠なんだ。

その細く美しいリムに嵌めるタイヤは更に大切だ。当然の事エイボン社製のスピードマスターMkⅡ、これは誰にでも分かる。仮に3.00-19と3.25-19が有れば全ての者が後者を選択する、これが間違いだ。アーリーコマンドには前者、3.00-19が絶対なんだ。

更に、それらを活かすも殺すもこのフロントのマッドガード次第だ。左が4.10用のワイドスタイル。右が3.00用のナロースタイルだ。この僅かな違いが明暗を分ける。選択するタイヤサイズもさることながら、このマッドガードを間違えると無知を露呈する事になる。

更にはバランスウエイトも大切な小物だ。下にある外したヘンテコリンなそれらしいものは間違いだ。装着している三つのウエイトがコマンドのモノ。この小さな小物を間違えると、これもいわゆる「ドン引き!」ってやつになる。また、間違えても日本製旧車に見られる半田をグルグルと巻くことだけは止めてもらいたい。(浮いているのは作業中なので…)

足回りの締め括りはリアタイヤ、アーリーコマンドの譲れないこの景色。その名も「AVON GP 3.50-19」。皆さんもアーリーコマンドに出会ったなら、さり気無くここを覗いてみよう。オーナーの力量が見える。

アーリーモデルであるならばセンタースタンドはこの形だ。短く車体の中央に位置するこのスタイルはこの時代の象徴だ。しかし、小柄な日本人でこのスタンドを軽々と上げるには相当な腕力が必要だ。皆さんも上げて見るが良い。殆どの者が大苦戦するはずだ。

オリジナル度を尊重する私でもここだけは大胆に改善する。エンジンマウントにセンタースタンドの取付加工を施す。

これでレイターモデルと同仕様となり、少し華奢な者でも起こせるようになる。ロングなツーリングで疲れた時にその恩恵を受ける事だろう。但し、闇雲にやってはいけない。冶具でしっかりと位置決めしないと使えないモノが出来上がるからだ。

このプロップスタンドはアーリーモデルの粋だ。意味不明なモノが着いていたので交換した。ドミ系の流れをくむこの絵が分かれば皆さんも一段上のアーリーコマンド通だ。

コマンドでは、弾みでハンドルの振れが収まらなくなる時がある。そんな時このステアリングダンパーは有効だ。・・・だが、諸手を挙げて喜ぶべきものでもない。ステアリングヘッドにテーパーローラーベアリングを入れる事と同様にアイソラステックフレームでは他車にない特有の反応を見せる。コマンドを熟知する正しい知識がないと逆効果になりかねない癖のある個所だと知って欲しい。

ファストバックにもアーリーとレイターの各モデルがある。このアーリーファストバックではサイドカバーはシルバーだ。彼の意向で、黒だったものを塗り直した。

そして、コマンドに限らずこの時代のブリティシュではデカールは塗装の後に貼るのが常識だ。現行車のように最後に上塗りを掛けてはいけない。これも「ドン引き」になる。水に浮かせて貼るこの時代のデカールは今も水で貼る。爪で擦れば剥がれてしまう。紫外線に劣化してしまう。それでも塗装の上に貼る。使用と共に朽ち果てていく様に哀愁を感じて労わる気持ちを持つ事が本来のブリティッシュモーターサイクリストなんだ。

試運転の朝、エンジンをかけた。「ズッ・・・ズッバッババババババ!・・・ヒィーーン・・・」 機械式のイグニッション特有の始動性は心強く、一回り大きくなった排気音が違いを示す「・・・バッババババババッ・・・ヒィーーン・・・」 一連の準備の後、クラッチを合わせた・・・

先ずは慣れるまで様子を見て走る。「ズッズッズッズッズッズッ・・・ズッウーーーン・・・」

徐々に各部が軽くなり当たりにも変化が出る。「・・・ズッウーーーン・・・・・・ズバッバッバッバッバッバッ・・・」 ずっと回転を下げて行き、そこからのレスポンスも抜群にいい。

一般道に降りて海に出た国道178号線だ。私の好きな丹後の海。宮津から世界遺産「伊根の舟屋」まで走り続ける。「・・・ズバッバッバッバッバッバッ・・・」 サウンドもバイブレーションも全てが生き生きとしてまるで生まれ変わったようだ。スロットル操作ひとつ、ストレートだけでも充分に楽しめる。

オイル漏れもなく快調にファストバックは走っている。機械式の点火装置も健気にずっと強い火花を飛ばし続けている。「・・・ズバッバッバッバッバッバッ・・・」 エンジンも、車体も、電装系統も、全てのモノが高いレベルでバランスしている・・・だが・・・

勿論、今回の作業はやって良かった。こうして、一台の英国車を救えた事に安堵している。だが、今回の試運転では何故かずっと脳裏に別の事が浮かんで離れない・・・

昔は特殊な世界だったブリティシュも、良くも悪くも一般的になりつつある。その殆どの者が自分の快楽の為に英国車に跨る。「どうだい、カッケーだろう!」 格好良ければ何でも有りだと自慢する、そんな姿が非常に残念だ。乗りたい時だけ大騒ぎ、熱が冷めれば知らん顔・・・汚い車体を指摘すれば汚れた方が今の最先端なんだとか言いやがる・・・

特別なモデルでなくても普通な英国車を心より愛する事。実際に走って、使って、オイル替えて、磨いて、抱きかかえて、そうして英国車愛を育んで行き、結局二度と手放せなくなっていく。生涯に渡り大事に乗り、更には自分の死後の愛車の事まで考えている・・・そんなブリティシュカルチャーとして深く考えている真の英車乗り達は一体何処へ行ったんだ?英国車がポピュラーになりつつある昨今、常に危惧している事なんだ。

そして彼との出会だ。始めは大丈夫かと思うも、芯が有るなと思い始め。結局のところ想像以上に根性ある彼だった。何より古いモノを愛する心は出来ている。そして、日頃の贅沢を切り詰めて費用を捻出し、完成の日を待ってくれた。試運転をしながら気が付いた。このファストバックを息子さんに託すんだと言う彼こそ私の捜していた真の英車乗りじゃないか・・・

私は、受ける前から直接目も見ないで納車はしないと言っていた。だからわざわざ東京から盆休みで満員の新幹線に立ったまま来てくれた。そして自走で帰って行く・・・。私は彼に願いたい、どうかファストバックに沢山の美しい景色を見せてやって欲しい。どうか山や川や海を大切な相棒であるファストバックに感じさせてやって欲しい。この私が命を吹き込んだ尊いファストバックにも大切な人生が有るんだ・・・同時にファストバックの体を労わって欲しい。手入れを目一杯にしてやって欲しいんだ・・・これからは都心を走るのはもうやめよう。箱根や信州の素晴らしい道が近くにあるじゃないか。きっとファストバックもその方が嬉しいんだって・・・

彼なら的を得た走りをしてくれる。彼なら愛車を大事にしてくれる。彼ならこのファストバックを生涯宝物にしてくれる。今回、離れていても彼と心ひとつに作業を進められた事・・・それはお互いにとっての財産だ。こうして別れの時にも、彼には自然と感謝せずにはいられない。遠ざかって行く赤いルーカス社製のテールライトを見ながら、私は彼と彼のファストバックに心からの感謝を込めたんだ・・・

「ありがとう・・・また箱根で会おう・・・」 2017.8.14 布引クラシックス 松枝

後日、Tさんから便りを頂きました。是非ご覧ください。

「松枝さん先日は納車、および焼肉、本当に有難うございました。

なかなかの弾丸ツアーになってしまいましたが、私の中ではとても良い思い出になっています。

(帰り、終始雨で雨雲を見ながら注意して走るの、ちょっと疲れましたが、ちゃんと着いたら洗車しました!)

また、キャンプ、最高に楽しかったです。写真、ちょっと探して送りますね。

また、その際、みんなから本当にかっこいい、綺麗と言われとても嬉しいものですね。

こちらでもあまり天気がよくなかったので軽くしか田舎道を走れなかったのですがとても気持ちよく走れました。

(まだ怖いので回しても4000回転そこいらにしてましたが)

それと、オイル類の細かい情報、有難うございます。

今回はエンジンオイルとミッションオイルを変えようと思っていますが、

今度、プライマリーオイルを交換する際、ちょっと外し方等、これまた教えて下さい。

(というか、メールだとわかりにくいので秋など直接お会いして聞いた方が早いですね)

と、仕事の都合次第ですが、このコマンドなら兵庫もそこまでの距離じゃない、と感じてますのでたまにはお邪魔するようにしたいと思います。

Mさん、お会いしたら必ず声かけさせて頂きます。

そして色々な旧車 英車乗りがいますが、布引ファミリーとして大人な感じで一緒に走れたらなぁ、と思っています。

また、何かありましたら電話・メール等で連絡取らせてもらいます。では・・・」

「T君、ありがとう。

こんなに楽しい納車は中々ないね。

僕も良い時間過ごさせてもらったよ。

インター迄一緒に走ったけど、上手じゃないの。

これは箱根が楽しみだ。

家族の皆さんにもよろしくです。では・・・松枝」

試運転コース往路編

試運転コース復路編

参考記録

走行距離

一般道 253.3km

高速道路 111.9km

総合計 365.2km

使用ガソリン量 16.46L (無鉛ハイオク)

燃費 22.19km/L

燃料タンク容量 約15L

リザーブ容量 約3L

Posted by nunobiki_classics at

21:49

│作業完成報告 ノートン編

2016年09月14日

1971 Norton Commando 750 Roadster MkⅡ納車記録

2014年にフルレストアを施したロードスター、外観は平静を保ち内部には私のノウハウを取り入れたスペシャルだ。 過去のレストア作業はコチラ

当時のコマンドのエンジンとは酷いモノだ。緩慢な初期モデル、不調でトラブル多発のコンバットエンジン、コネクティングロッドがクランクケースを突き破る850など目を覆いたくなる。だから現存するコマンド達は更にコンディションが悪い訳だ。

そこでこのコマンドでは、今までの経験値を元に刷新している。低速トルクは太く登坂能力も750としては抜群の力強さ。何よりも実走行時でのスロットルレスポンスが良く、走る楽しさは格別だ。

コマンドの車体整備は大切だ。アイソラスティックシステムにロードホルダーを始め的確に作業する。只組むだけでは上質な乗り味には至らないコマンドの山場だ。

そして、特に高い完成度を目指したのが制動装置。ノーヴィル製のブレーキシステムを組み入れクラシック感と性能を両立させその効果は絶大。最早750㏄ハイパワーエンジンの場合これ無くして走れない。

本来コマンドのリアブレーキは相当曖昧で、ペダルを踏んでも意図したように効かない。ここにも私の経験値を入れる。 「ス―――ッ」 と来る抜群のタッチはコマンドを知る者なら驚きだ。

コマンドのタイヤは主に3種類。初期のエイボンスピードマスター系、中期のロードランナー系、後期はダンロップK81のTT100だ。そして、1971年のロードスターにはこのロードランナーが欠かせない。マッドガードと共にナローな景色が通を唸らせる。

そうして仕上げたスペシャルコマンド、今回新たなオーナーに引き継ぐ事になった。大型のアメリカ製バイクを愛用するY氏を落胆させてはいけない。更に気を引き締めて万全を期した。

そして、完成したコマンドを愛車のシボレーK1500に積み魚崎の陸事で検査を受けた。

さあ、走りだそう。真夏の空の下、恒例の試運転へと出かける。 「ズドッドッドッドッドッドッ!・・・」 エンジン各部の温度が均一になる頃、大きくスロットルを開けた…

コーナーを軽快に駆け抜ける事はコマンドの最も得意とするところ、皆さんも私と一緒に走ってみよう!

コーナーのアウトに出たならスロットルを思い切って開け続けてみよう。頭を伏せて目線はストレートエンド、ギアはサードからトップに上げた!「ズバッバッバッバッバッ・・カッコン・・ズバッバッバッバッバッ!・・・」

両足の膝でタンクを挟み車体を維持、両足裏のフットワークに備えろ!肩を丸めて腕は柔軟にグリップはしっかりと握り路面を把握せよっ!いつも腹筋と背筋と太ももの筋肉を意識して、いざっコーナーへ飛び込んで行けっ! 「ズバッバッバッバッバッ!・・・ズッドゥーーン・・・」

遅い遅いっ!スピードを下げちゃ駄目だ!もっと速度を高く維持しなきゃっ! 「ズバッバッバッバッバッ!・・・ズッドゥーーン・・・」

もう一度コーナーに入るぞっ。ストレートで限界まで加速したら頭を上げて!スロットルを戻し!クラッチを切り!ギアを下げ!スロットルをあおり!クラッチを繋ぐ! 「ズバッバッバッバッバッ!・・・トンッ・・ズッドゥーーン・・・」

ブレーキレバーを抜きつつ引きずりながら車体をを思い切って倒してみろっ!目線はコーナーのアウトを追え!忘れるな!両足のフットワークで車体をコントロールだっ! 「・・・ズッドゥーーン・・・ズバッズバッズバッ・・・」 そらっシケインが迫って来たぞ、ここは切り返しの速さが命だ! 「・・・ズッドゥーーン・・・パンッ・・・パンッ・・・ズバッバッバッバッバッ!・・・」

ここは岡山県の因美線 「美作滝尾駅」 ずっと訊ねたいと思っていた昭和の駅。この旅の目的地に選んだ。

木造の駅舎をそっと覗くと荷物を抱えた沢山の乗客が列を成し、駅員さんが「カチャカチャ」と切符を切っていた…

事務所の中には石炭ストーブが赤くヤカンの先から湯気を立て、別の駅員さんは到着した小荷物の仕分けに忙しい…

野球帽を行儀良く被った私は、小さな手で切符を握り締め、待合室の端っこに一人ポツンと列車を待っていた…

すると 「シュッシュッシュッシュッ・・・カコンッ カコンッ・・・」 黒い煙をモクモクと上げた機関車がホームに入って来た 「ボッオ―――――!」 余りに大きな汽笛にびっくりして思わず両手で耳を押さえたんだ… 「うわぁーっ!すごーい!カッコイイ!・・・」

あれから50年…誰も居ないこの駅に私はひとり立ちすくみ、今強い感動を憶えている…木の手すりの何処が悪い、切符は人間が切る事で良いじゃないか…古き良き時代を垣間見れるこの「美作滝尾駅」が私の信念をそっと支えてくれる…来て良かった…訪ねて良かった…またひとつ大切な宝物に出会えたんだ…

「さぁ帰るぞ、コマンド!・・・」 スロットルを大きく開けて中国道津山インターを一気に駆け上がった。 「ズバッズバッズバッズバッズバッズバッ!・・・・」 何も考えずに只走ろう・・・ずっとずっとひとりで走って行こう・・・きっと・・・きっとそれでいいんだ・・・

背中から射す陽が傾いて来たから、途中のインターで降りてみた。二度と同じ風景には出会えないから、この目に焼き付けておきたいんだ・・・

愛車も一日走らせれば、汚れて艶が落ちて悲しい顔をする。そっとウエスで拭き取ってやろう。愛車を傷つけ苦しませている張本人は我々なんだ。

旅に出たなら立ち止まり、愛車と共に美しい景色を一心に見るが良い。 「あっという間に過ぎ去って行くたった一度の人生の中で走るのは今なんだ!」 きっときっとそれが見えて来る・・・

そしてオーナーである彼ががわざわざ列車を乗り継ぎ工場まで来てくれた。岐阜から新幹線と在来線を乗り継いで来てくれた。心から感謝したい・・・

工場で実車を前に説明をした。私の動作を見せて同じことをやってもらった。彼なら大丈夫、後は古いモーターサイクルのイロハを学ぶだけだ。 布引流英国車講座中級者編 どうぞご覧ください。コチラ

そして、彼が生まれて初めての英国車に乗る。これから自力で岐阜まで帰って行く。ちゃんと帰れるかな?楽しんでくれるだろうか?無事に自宅に辿りついて欲しい。心からの願いだ・・・

そして最後に彼に伝えたい。この心血注いだコマンドは私の宝物。けれど遠くの地でひとり不安に怯えている。どうか手に入れた責任を感じて欲しい。最後まで面倒を見る覚悟を見せて欲しい。この日本で最高の仕上がりを見せるこのロードスターでも、頼れる者は世界でたったひとり、若宮さんしか居ないんだ・・・ 2016.9.15 布引クラシックス 松枝

後日、Y氏よりお礼の連絡を頂きました。是非ご覧ください。

「今、無事に着きました。今日は色々と朝早くからご指導していただきましてありがとうございました。コマンド最高です!音といい、バイブレーションといい今まで味わったことのない感覚でした。右の変速には戸惑いましたが、乗りこなせるよう頑張ります。SAに止まるたび、バイカーにかっこいいですねと、声掛けられました。優越感に浸りながら帰ってきました。一生モノにします。大切に乗ります。本当にありがとうございました!」

「お疲れさまでした。喜んでもらえて良かったです。徐々に自分のモノにしてくださいよ!また一緒に御嶽山走りましょう!松枝」

参考資料

一般道 走行距離 244.7km

高速道路 走行距離 101.4km

総走行距離 349.1km

ガソリン(無鉛ハイオク) 15リットル

燃費 23.2km/L

試運転コース往路

試運転コース復路

Posted by nunobiki_classics at

14:27

│作業完成報告 ノートン編

2015年07月19日

1973 NORTON COMMANDO 850 Mk1A 納車整備記録 東京都世田谷区T氏

在庫していたコマンドに東京から問合せが入る。電話の向こうから迷うことなく購入したいと言ってきた。

聞けばコマンドの850はこれで3台目だと言う。多くを語る事なく電話を切り、彼の為の整備を始めた。

このコマンドは過去の作業から現状は高いレベルにある。アイソラステックシステムからエンジンに電装系など主要な部分の作業は済ませている。今回は細かな事だけれど決して無視できない、そんな作業を少しばかり紹介したい。過去の作業はコチラ

コマンドのバッテリーの固定とは、概ねこうしたゴムのベルトが使われる。しかし、リプレイスパーツとしての英国製のゴムは簡単に切れてしまう。なのでうちでは日本のゴムメーカーから取り寄せた芯材入りのラバーシートを使い作り直している。

そして局所的に押されないようアルミのアングル材で保護をする。バッテリー液を補充するためのプラグも脱着の必要があるのだから、それに沿って加工もする。少しの事だけれど数ヶ月で切れてしまうモノが随分と長くもってくれる。

強い振動で希硫酸の入ったバッテリーが 「ガタッガタッガタッガタッガタッ・・・・」 トレイの中で暴れ廻っている様は、必ずオーナーを悩ませる。もしも皆さんもコマンドを買ったのなら必ず具合が悪くなっている場所なんだ。

そして更にもう一ヶ所大切な箇所を整備する。これも殆ど適当にされているハイテンションコードの取回し。イグニッションの火がリークして走れなくなる事は振動の大きなコマンドでは良く有る事。一般的にはこの取り廻しが正しいとされる?・・・何処にも当らずにリークする事もない適切なモノだと言える?・・・

取り付ける前にコードを自作する。ブレーキやクラッチなどのケーブルと同じように古いモーターサイクルではこうしてコードや金具を適切に組み立てて行く。

これはチャンピオン社製のプラグキャップで当時のモノだ。1960年代後半から1970年代に掛けて使われていた頭にCHAMPIONのロゴが入ったシンプルで最高に格好が良い当時を象徴するパーツ。だが、そうしたものを使い続けるって事はリスクもある。寿命が来ているのは分かっているけど使いたい・・・その気持ちは理解できるが、もう駄目だと判断したならストンとゴミ箱に放り込む勇気も必要なんだ。

さあ、見てもらおう・・・独特の弧を描いて廻り込む様は正にコマンドの「粋」。

強烈な振動に対しても余裕を持ちペトロールタンクやヘッドステディに干渉する事もないこの様を見て

「おお・・・イイね!・・・格好イイね!」 と思ったなら・・・君も結構な「コマンド通」だ。

その昔、貴重なLucas社製のキーを鍵屋に出したところ駄目にされた事があった。「冗談じゃないよっ!」あったまに来た私はそれ以来自分で機械を買ってこの手でコピーしている。当時は高かった機械だから元を取れるはずもない。けれど貴重なキーを壊されてたまるものか!たかがキー1本とて、顧客にとっては大切な宝物なんだ。

当時のルーカス社製のブランクキーなど手に入れる事はもはや至難の業。最もそれに近いイギリス製のブランクキーに溝を切る。MADE in ENGLAND の文字が見えると思うが形状自体はルーカス社製とほぼ同じ。今渡せる最良のキーなんだ。

その後、全てに於いて不具合が無いか点検調整作業を終えた。オイルも交換し万全なモノとした。

そして試運転だ。皆さんの知るコマンドとは・・・頼りない前後19インチの大径極細タイヤと、ユニット化されないエンジンによる低剛性な車体。強大なバイブレーションによって100%のパワーを使えない掟破りの850エンジン、速い車体を止める事など到底出来るはずもない効かないブレーキ・・・?

「えーっ?なんだよ・・・とんでもねぇバイクだな!・・・」

この常識では考えられないような組み合わせが果たしてどうなるのか?私が説くと皆さんに伝えよう・・・

850のスターターは750のそれよりも更に重く、ずぶの素人など門前払いだ。一連の始動の手順もさらりとこなすクールな者が乗るにふさわしい・・・ そして、エンジンをかける・・・・

「ズッズッ・・・・・ズッババババーン・・・ヒィーーン・・・ズッババババババババ・・・」

その瞬間辺り一面を強大な850サウンドが支配し、話す事も聞きとる事も許されない。

正に男のモーターサイクルだ。

いつもの手順を守りエンジンを優しく暖める・・・聞こえるサウンドは正しい。 そして走りだす・・・

「ズッドッドッドッドッドッドッ・・・コクン・・・ズッドッドッドッドッドッドッ・・・」

この瞬間、誰しも心が躍る。何かが始まる期待感がズッドーンと目蓋にのしかかる!

「ズッバッバッバッバッバッバッン・・・コクン・・・ズッバッバッバッバッバッバッ・・・」

強い鼓動感を伴い、低い回転でもグングンと車体を前に進めてくれる。750しか知らない者には悪いが、この感覚は850だけのもの。

「ズッバッバッバッバッバッバッン・・・コクン・・・ズッバッバッバッバッバッバッ・・・」

その感覚に洗脳されている間に早くも京都の美山地区を通過した。ここは道も景色も美しく多くのライダーか訪れる素敵な地域。スロットル操作が楽しくて夢中になり、危うく通り過ぎてしまうところだった・・・

世間一般では850のインターステイトをこう評する。

「大柄だし直線走るのが得意ですよね・・・高速使って長距離ツーリングなんか最高じゃないっすか・・・」

何処の店で聞いても同じように答える。長い旅でも乗り手を安全快適に運んでくれる。キャンプ道具をずっしり積んでもびくともしない・・・

インターステイトとは本来アメリカでの長距離移動の必要性からリクエストされたものだから、まさしくそうした使い方がふさわしい・・・なるほど・・・だけれどもこの優れた車体がそう評される事が私は気に入らない。操縦する事・・・曲る事・・・ライダーを満足させる大切な要素が無いだなんてよしてくれないか・・・

ならば私がこの850で証明してやる。幾つかの作業を施して挑んでやる。

先ずは、通常よりも随分速い速度でコーナーへと進入する 「ズッドゥ―――ン・・・・・・」

間髪入れずに倒し込み旋回する 「ズ――――ン・・・・・・」

アウトラインを読んだならスロットルを開けて加速する 「ズッズッズッズッズバッバッバッバッバッバッ・・・・」

左右のコーナーの切り返しはコーナーリングの命 思い切って速く切り返せっ!

「バッバッバッ・・・・・・・・・ズン・ズン・・・ズバッバッバッバッバッバッ・・・・」 さぁもう一度だっ!

「バッバッバッ・・・・・・・・・ズン・ズン・・・ズバッバッバッバッバッバッ・・・・」

ひとつ、ふたつ、みっつ・・・次々にコーナーを曲って行く・・・・

こぶしひとつ後ろに座れっ!頭はアイソラスティックの軸上だっ!伏せなくていい目線を上げて真っ直ぐに前を見るんだっ!

さあ行くぞっ!・・・大きく開けたスロットルを瞬時に戻してもう一度だっ!・・・・「ズッドゥ―――ン・・・・・・」

死ぬ気で飛び込めっ! 「ズ――――ン・・・・・・」

スロットルを大端に開けてみろっ!「ズッズッズッズッズバッバッバッバッバッバッ・・・・」

・・・これのどこが直線専用車なんだっ!何がロングツーリングのお伴何なんだっ!・・・・コーナーに飛び込む事、旋回する事、スロットルを開ける事・・・コーナーを攻める事こそが850インターステイトの真骨頂じゃないのか・・・ 私はヘルメットの中で静かにつぶやいた。

碧い海とずっと走りたければここに来ればいい・・・これほど長く海と走れる道はない。福井県にある越前海岸は私の最も好きな海道だ。北上すれば海の向こうに有る夢に思いを馳せながら走る事が出来る。南下すれば真っ赤な夕陽と心中するかの如くずっとずっと永遠に走っていられる。この日もそうだ。忙しい毎日に・・・心に染みる潮風と酔いしれるような磯の香りをそっと私に分けてくれた。「ありがとう・・・いつもの海よ・・・」 海とはいつも人の心を見通している。辛く悲しい感情も優しく包んでくれるんだ・・・・・・気がつけば、あっという間に目的地 「呼鳥門」 に着いていたんだ・・・

時計を見ると昼を廻っていたからめしにしよう・・・。ここは「8番ラーメン」、北陸で有名なチェーン店だ。私は高校生の頃良くここまで走ってきた。本当に金のない高校生だから昼飯とて贅沢は出来ない。帰りのガソリン代が残っていることを確認して、食べられるだけでも有り難たかった。そうしていつもこの8番ラーメンを食べていたんだ。美味かった・・・腸に沁みるほどに本当に美味かったんだ・・・

頼んだのは味噌ラーメン。それも何の変哲もないスタンダードの「味噌ラーメン」を頼んだ。そして、その当時幾らかの余裕のある時には「今日は贅沢しよう!!」友人とふたり、目をキラキラさせて頼んだ「一人前の餃子」・・・あのシーンを再現してみたかった・・・40年振りに食べた味は、それは・・・正直予想に反したものだった。「こんな味だったかな?・・・」でも、いいんだ。あの時の美味さは変わらない、それが青春の味ってものなんだ・・・

食事の後、コマンドにもガソリンを入れた。24リットル入るタンクにはまだまだ余裕がある。インターステイトがインターステイトたる所以だ。実はこうして地方のガソリンスタンドを訪れる事、私は好きだ。その地域の方言や文化に出会う事が出来る。この係りの人もこの地方のなまりで話してくれた。なんだかそれが嬉しくてひとり真似てみたものの・・・失笑した。

さぁ帰ろう・・・好きなこの海岸ともお別れだ。きっとこの子は家まで安定して私を運んでくれる。

この850が遠くの旅に適している?・・・それは正しい。けれど只の移動の手段なんかだと思ったら大間違いだ。大きく見えても850インターステイトは他車に比べて軽く適切な操作をすればいとも簡単にコーナーを楽しさに変えてくれる。もしも今この850インターステイトに乗っているオーナー達が直線専用車なんだと思っているなら、それはどこかが間違っているんだ。

誇り高き大英帝国ノートンビリャーズ社が国の威信を掛けて倒産の危機を乗り切ろうと作られたこのコマンド達。それは皆さんが思っているような「愚作」なんかじゃない。

走って欲しい、もう一度走って欲しい・・・その昔膝を摺らんばかりに楽しんだコーナーを思い出して欲しい。コマンドなら曲る、850なら強く旋回する、皆さんにだって出来るんだっ!

そして、今回東京から依頼を頂いたオーナーのT氏、地元をすっ飛ばして当店に任せてくれた事に私は大変感謝している。必ずこの縁を大切にすると約束しよう。

そして彼にとってこれが3台目のコマンド、これからは本当のコマンドの魅力を味わってもらう。

コーナーを走る度に 「やったーっ!」 旋回する度に 「たのしいーっ!」 そうヘルメットの中で叫んでしまう・・・私は君のコマンドをそうなるように作っている。もう、ごまかしは効かないさ。

目指す場所は交差点なんかじゃない。光り輝くコーナーを目指して旅をする事だ。

布引流NORTON COMMANDO 850 Mk1A Interstate とは、そう言うマシンなんだ・・・

2015年7月19日 布引クラシックス 松枝

参考資料

一般道 走行距離 288.3キロ

高速道路 走行距離 118.0キロ

総走行距離 406.3キロ

使用燃料(ハイオク) 16.26リットル

燃費 24.98km/L

Posted by nunobiki_classics at

22:29

│作業完成報告 ノートン編

2015年03月21日

NORTON Commando 750 Roadster MkⅡ 1971 フルレストア車

ノートンコマンドをフルレストアした。1971年モデルの古典的な景色が残る素敵な一台。ボルト一本から全てにおいて渾身の作業を施した私の自信作だ。更に、今回依頼を頂いたオーナーのレベルに合わせてグッと質感を高めてみた。オリジナリティーを守りながら幾つかのスパイスを加えている。

「あれ・・・?なんか違うよナ?」 「んーけど・・・これってカッコイイよなぁー!」

そんなロードスターを作ってみた。

そして今回はいつもと趣向を変えて話したい。コマンドとは一体どんなバイクなのか?解説したいと思う・・・

コマンドは他の英国車よりも一段上のレベルで走れる。それを実現しているのは無謀なチューニングを与えられたエンジンではなく、このスリムで軽量な車体だ。見事なまでにシンプルに造られたそれは名品「フェザーベットフレーム」との決別を意味する。

これはエンジンマウントと言ってコマンド独特の構造で、この左側にエンジンを取り付け一つの構造体としている。要するにフロント廻りと車体に運転者、エンジン+リア廻りとは切り離されているのだと認知して欲しい。

サンドブラストを掛け塗装を行い完成したフレームにステアリングを取り付けた。言うまでもここはモーターサイクルにとって最重要箇所で有る事は皆さんも知っている。どんなに良いタイヤを着けてもどんなに良いサスペンションを着けても、ここがまともに成っていなけりゃ全てが水の泡。故にそれなりのセオリーがあって世のメカニックの腕の見せ所となっている。

英国車に限らずここには古典的なバラバラになるボール&レース式のベアリングが多い。対して現代では高剛性なテーパーローラーベアリングが使われる。そして、我がコマンドには極々普通のボールベアリングが使われる・・・「えーっ!ここにそれはないだろう・・・!」腕の立つメカであればある程必ずそう言うに違いない。だがしかし、これでなけりゃいけない。この三者の中で最も抵抗が低いボールベアリングこそがコマンドの走りを支える鍵となっていると強く憶えて居て欲しい。

このロッキード社製のブレーキシステムだが、飛行機の技術をそのままに急遽開発された。初めて採用されたとは思えない程の質を備えていて1970年代~1980年代後半に至るまでずっと世界のレース界をリードした。鋳鉄製フローティングディスクローターに高剛性2ポットキャリパーに鍛造レバーを標準装備したマスターシリンダー云々と聞くと今のバイクでも「へーっ・・・」と思うもの。そんな当時のレース界を席巻した伝説のレーシングパーツを2015年の今に味わう事の意味・・・。コマンドの細い19インチのバイアスタイヤであっても聊かも動じる事はない。誰も見ていない素敵な道に出かけたなら、そっと密かに熱くなるまで堪能してみるのも悪くないものだ・・・

そして今回のオーナーH氏の要求はさすがにレベルが高い。当時のレーシングパーツであるこの「ノーヴィルパーツ」を躊躇無く使えと言ってくる。なので高価であっても遠慮せずに装着した。要するに前後共にプロダクションレーサーのレプリカとして密かに製作したところがこの車体の最大のミソとなっているんだ。

そして後ろのブレーキにプロダクションレーサー同様のベンチレーターを製作する。スチール版とネットから切り出し、メッキを掛けて作って行く。固いブレーキのバックプレートにも超硬のホールソーで穴を開け、当然のごとく貫通させる。突然の雨の走行には気を配って欲しいものだ。

そしてリアのブレーキを仮付けする。密かなプロダクションレーサーの匂いが良いものだ。そして、ドライブチェーンのカバーにもこだわりを見せよう。きっちりと寸法を整え位置を出し再メッキを掛けオーナーだけの逸品とする。ちょっとした事が質感の向上の鍵となる。

ステアリング下には、ステアリングダンパーを取り付ける。現代に於いてこのダンパーの目的とは、加速等によってフロントの荷重が下がる時、或いはゼロとなった時にステアリングの動きを制御する事だ。だが、当時のモーターサイクルの世界では少しニュアンスが変わり、車体剛性の低さから来る振れを抑え込む事に主眼が置かれている。コマンドの場合も細長くタイトな車体と大径(前後19インチ)のホイールからスロットルを戻しているにも関わらず路面状況によっては前輪が振られる事がある。なのでその効果は顕著だ。だが、その調整は操縦性を悪化される事が多いので注意しよう。私の経験では6段有るアジャストポジションのうち、最弱で使わなければ車体が倒れ難くなり軽快な操縦性が突然変わる。「おい、逆だろ?」今そう言った諸兄はかなり詳しい。だがコマンドとは、他のバイクとは違う観点で判断する事が必要なんだ。

そうして車体がほぼ完成する。前後共に「ノーヴィルパーツ」で固めた足回りは心強い。そして、例のフットレスト付近を見てみよう。今はスタンダードのフットレストが有るけれど、ちょこっとノーヴィル製のリアセットに変えてみると良い。英国車とは思えない良い感じのホールド性を見る事ができる。だが、最近では「俺様はシティーライダーなんだょ!」と言って適切に操縦する事を放棄する者がやたらに多い。フットレストなど只の足置きだと言う。好きにすりゃ良いけれど、そんなことでコマンドには乗れはしないさ…。

これは見ての通りの主要なエンジンの部品達だ。この時代から主流になって行くマルチエンジンとは似ても似つかないほどにそれぞれが馬鹿でかい。重い、長い、大きい・・・。今から考えればそう言えるものばかりだが、私達は懸命に汗を流して作業する。それは、これでなければならない理由があるからだ。

エンジンを分解した図だ。もう一度言うが現状を正しく把握しよう。こうした英国車の部品が現代のエンジンよりも格段に大きく重く且つ精度も低い。「良くもこんなもので走らせているよなぁ…」と現代の設計者達は上から目線でモノを言う。そう、その通りだ。私達の愛する英国車のエンジンとは今のバイクとは次元の違う程のとんでもないモノだと自覚しなければならない。

これがクランクシャフトだ。フライホイールを含め重さ約10キロ弱。皆さんが乗っていた教習所のバイクとは桁違いの質量だ。コマンドの場合トライアンフに比べてここが重い。なので回転数を上げて走るのではなく有る程度の回転数までに「ドッォーンッ!」とトルクで押しまくる感覚で走らせるものだ。同じコマンドのエンジンでもレース用とスタンダード車とは似て非なるものだと認知せよ。

ピストンを組んだ。世の並列ツインエンジンのその多くはこうした360度クランクを採用する。一般的に180度クランクも存在したものの主流はあくまで360度だ。なぜそうなのか?180度の方がバランスも良く回転数も上がるはず?しかし実際にはそれはダメなんだ。女性のような力で小さなパンチを沢山打つよりも、男が一発ドーンとパンチを喰らわせる方が破壊力がある。当然増すバイブレーションを差し引いても360度クランクの方がトルクの有る有効なエンジンを作る事ができるからなんだ。

これは重いクランクシャフトを支えるメインベアリングだ。持っているのが主に1960年代まで使われていたボールベアリング、着いているのは馬力の高いコマンドに呼応して採用されたローラーベアリング。他の40馬力台の英国車では、高価なこのタイプのものをドライブサイド(エンジン左側)のみに使われるが、コマンドの場合両サイド共にこれを使う。ベアリングの強度もさることながら軸方向への位置的自由度が高まった事が更に優位に働いている。これだけやらなきゃ耐えられないコマンドのクランクマスとは途方もないものだと知って欲しい。

では、クランクケースの内部を覗いてみよう。右上が前方、左下が後方だ。上に有るモノがカムシャフト、トラと違い1本に吸排気がある。そしてしの下にドーンと構えているのがクランクシャフトだ。勿論回転運動を往復運動に変換するコネクティングロッドも着いている。くどいようだが、更に説明する。あのような優れたベアリングに支えられたクランクシャフトだが、エンジンが掛かった途端に1分間に数千回もの高速で廻り続け、重いピストンはちぎれんばかりに激しく振り回される。英国車の中でも格段にストレスの大きなエンジンなんだ。

皆さんはこうしたエンジンはしっかりとしていて微動だにしないものだと思っている。しかし、当時のエンジンではその考え方は通用しない。この時代のシリンダー付近のは締結方法は未だ未熟なモノでそれぞれが分離されていて剛性はいたって低い。クランクシャフトが高速で回れば廻る程、クランクケース、シリンダー、シリンダーヘッドが激しくしなっている…更に低い放熱性故にヒートアップし更に結合が甘くなる。よって固定されてはいるものの、それぞれが移動してしまうんだ。

「ウソだろ…?」

いや、これがクラシックモーターサイクル、ブリティッシュバイブレーションの根源だと認知せよ!

だが良い事もある。これはコマンドのエンジン内に有るオイルポンプだ。一般的に古いモーターサイクルのオイルポンプに危惧する人達が居る。私も同感だし過去に危ないものを幾つも見て来た。だが、コマンドのこのトロコイド式のポンプはずば抜けて能力が高い。シングル50番の固いオイルを氷点下に於いてもガンガン供給してくれる。相当安心して良いところだ。

そしてエアークリーナーは取り去りベロシティスタックを美しく装備。このエンジンの高性能さに加えてこのベロの輝きがこのマシンを語っている。これもオーナー自らのリクエスト。エンジンを守るエアークリーナーあっさりと取り外せと言う心意気が気に入った。

新規検査を受けた後、極暑の真夏日に早速試運転へと出掛けた。目的地は兵庫県の日本海側。杉並ナンバーに照れながら通い慣れた余部鉄橋へとひとり出掛けてみた。

フルレストア車両だから、各部の軸受は殆ど交換されている。現代のバイクや四輪車なら「慣らし運転はしないでください」と営業マンは言う。しなくて壊れたなんて話など皆無だ。だが、私のやっているクラシックカーの世界ではそうはいかない。動きの渋さを感じつつ高速道路で市街地を駆け抜けた。

一般道に降りて渋めのシフト操作に気を配るなど、いろいろと頭の中で考えながら走る。

話は反れるがコマンドを走らせる時、意外にも低回転域が楽しい。2千回転以下にそれは潜んでいて至福の時を我々に与えてくれる。

「ズッドッドッドッドッドッドッドッ・・・」 「ズッドッドッドッドッドッドッドッ・・・」何度やっても楽しくなる。

だが、前に言ったクランクシャフトの絵を思い出して欲しい。重いからこそ、こうした鼓動感が出る。同時に激し過ぎる振動が出る。それは簡単に部品を壊す力を持っているのだからほどほどにしなけりゃいけないと皆さん思い出して欲しい。特にアイソラスティックの交換や調整を何年もしていない車体ではやってはいけない事だと釘を差しておく。

そしてここからがコマンドが最も活き活きとする場所だ。直線の奥のコーナーに入る前、ここでフットレストに意識を持って行こう。少し踏みかえて位置を確認しよう。お尻を自然に後方へと移し前乗りにならないようにする。腰は中腰を意識し、旋回と同時に浮かせるような感覚を持つ。更にいつもより速度を上げて入って行く。スパっとスロットルを戻したなら、次にスムース且つ大胆にノーヴィル製ブレーキシステムに指を掛けてコーナーに飛び込んで行けっ!

先ずは目線をしっかり持ってこの先のトップの位置に来るまでに下半身を使い大端且つ素早く車体を倒す。腰は中腰、腕に余裕を持ち、目線は最も遠くへ移動させる。この時の頭の中は「無我の境地」。何も考えずに只下半身での操作と、遠くを見る目線と、最後は思い切って突っ込む勇気を持つ事!とにかくメリハリをつけて素早く動くんだっ!

更に大切なのは、例のスリムで軽量な車体を屈指するという意識だ。180キロ足らずのコマンドの軽快性を存分に楽しもう。230キロものインラインフォーや、260キロ以上もあるアメリカンバイクには成し得ない運動性能を味わう事がコマンド乗りの特権だ。そしてあのエンジンマウント、エンジン、スイングアームにリアタイヤのひと固まりがこのシーンを支配すると意識して欲しい。ハンドルばかりにしがみついてしてはいけない。あくまで自分のステップワークであのひと固まりを操作する。その意識が大切になる。

そしてコーナーの出口を見たなら、ヘルメットを更に一段低くし下半身を閉じる。更にスロットルを大きく開けて大端に脱出せよ。勿論キャブレターは直結式のアマル社製だから開け過ぎると失速する。じわーっと且つ後半大端に開けて行こう!

「ズッドッドッドッドッドッドッドッ・・・ズッドゥーン・・・」 「ズッドッドッドッドッドッドッドッ・・・ズッドゥーン・・・」

この快感を抜きにノートンコマンドは語れないさ…

そして、冒頭のフレーム単体の絵を思い出して欲しい。エンジンマウントの絵、ステアリングダンパーの絵を思い出して欲しい。コマンドは先のフェザーベットフレームと違い高剛性に頼る設計はなされていない。

「しなる…動く…バランスを取る…」車体の主な構成部分が互いに位置を変えて全体としてまとまりを持つ。「フレームって剛性が高くなけりゃダメだぜっ!」目の前しか見えない者にはコマンドは楽しく操れない。

倒産に迫られた窮地に於けるその時代の最先端の技術に思いを馳せ、コマンド独自の世界を大胆なまでに受け入れ肯定する…そうしたクラシックなモノを愛する「賢者」でなければこのマシンは楽しく操れない。

他の英国車と比較する?…現代のバイクと比較する?…そんなみみっちい思考はこれを機会に捨て去る事だ。コマンド独自の特性を体幹に身に纏い、思い切ってコーナーへと飛び込んで行けっ!

それが真の「コマンド乗り」になる第一歩なんだ。

そして、私の大好きな遠坂峠で一休みした。昔は長距離トラックで混雑していたが今は有料道路が併設され殆ど地元の車しか通らない。皆さんも久しぶりに訪れてみると良い。コーナーのRも丁度良い具合の峠道、きっと楽しく走れるはずだ。

そうこうしている間に目的地の余部鉄橋に着いた。ここは元々東洋一の高さを誇るトラス式橋梁として有名だったが最近になってコンクリート製に建て替えられた。正直素っ気ないと思うのは私だけだろうか?

ここ竹野海岸は私の最も好きな海岸線のひとつ。碧い真夏の日本海と良く似合う。只、夏のこの場所は本当に暑く35度を超える事も普通にある。こうした気温では大切な英国車を走らせたくはない。経験を積む英国車乗り程思うもの。それでもこのコマンドは終始安定して走ってくれた。頼もしく思える瞬間だ。

復路には何時もの舞鶴道西紀サービスエリアで休憩をとる。ここまでコマンドは快調を維持し、始動性、アイドリングの安定性、電装系に車体の各部にも異常は見られない。今日の一日を何事もなく完遂する様はコマンドならではの光景だ。予定通りの進行を持って試運転を終えた。

結局のところ、コマンドとはどのようなモーターサイクルなのか?それは

「ライトウエイト&スリム!」「無謀なエンジン!」「バイブレーションから来るトラブルメーカー!」

こうです。

「何だよー ひっでーなー!」

そう、とにかく89ミリものストロークを持つ旧式のOHVエンジンを750にしちゃイカンのだよ!おまけに高度なチューニングをしてしまったとは恐れ入ったの一言。更にそれによる破壊力を充分に解決出来なかったなんて、私に言わせれば正に「欠陥商品」です!!

「じゃあ 何でそんなのに乗るの?」と言う話しですね?では逆に言ってみましょう。

「ヘビー&ワイド!」「お坊っちゃまエンジン!」「何も起こらない優等生バイク!」

どうですか?皆さんこんなバイクに乗りたいですか?クラシックモーターサイクルとは本来、効率が悪くても、使い勝手が悪くても、いろいろ手間が掛かっても・・・至福の時を与えてくれるのなら自ら望んで求め行くものなのです。人はモーターサイクルを経験すればするほど深く大人な刺激を求めるものです。下品なんかではいけません。目立つだけでも駄目なのです。

結論を言います。

「無謀な設計にこそ大迫力の感動が潜んでいる。」

「一度スロットルを捻り始めればインランフォーエンジンやVツインエンジンには成し得ない上質なバイブレーションに包まれる。」

「一度前を向いて走り始めれば軽快でスリムな車体でもって忘れかけていた我々本来の走りに導いてくれる。」

「激しいけれど、何かと厄介だけれど、堂々と立ち向かえば良い。感性に訴えかける上質な鼓動感溢れる走りはコマンドでしか得られないんだよっ!」

さぁ、腕に自信のある方は是非コマンドにチャレンジして頂きたいと思いますよ。

そして注文を依頼して頂いたオーナーのH氏がわざわざ東京から駆けつけてくれた。

長い間待たせていたにも関わらず快く受けて頂いた。

丁度工場が神戸市から篠山市に移転した時と重なったので充分な対応が取れなかった事が心残りとなる。

結論として充分に高品質なコマンドを提供出来たと思うが、遠く離れた地ではその後のメンテナンスが気に掛かる。コマンドは特殊な車体だから完全な整備を追求すればそれなりの器が要る。些細な事でもさじ加減で変わって来る。

まぁ、それは過度な私の親心なのかもしれないから幸運を祈るしかないのだと思う。

とにかく大都会東京で、このコマンドがのびのびと走ってくれることを願っている…

たまには「ズッドーン」とスロットルを開けて快音を響かせてくれる事を願っている…

何時の日か再会する事があるならば、このコマンドがどのような表情に変わっているのかをしっかりと見届けてみたいと、私は今思っている…

2014年7月21日 布引クラシックス 松枝

NORTON Commando 750 Roadster MkⅡ 1971

オーナー 東京都杉並区 H様

試運転参考資料

一般道走行距離 245km

高速道路走行距離 206km

総走行距離 451km

使用燃料 18.76L

燃費 24.03km/L

Posted by nunobiki_classics at

18:34

│作業完成報告 ノートン編

2013年10月20日

プロフェッショナルな彼の為に仕上た一台のロードスター

1972 NORTON Commando 750 Roadster MkⅣCombat

ヨーロッパのレースシーンを長きに渡り席巻したノートンマンクスもサーキットを去り、ツインエンジン車の登場で一気に高速時代へと突入する。イタリア勢と競り合うノートンコマンドに日本勢が割り込んでくる。旧態依然としたOHVエンジンでは誰が見ても劣勢だ。途方もなく離されてしまった動力性能。本業である市販車に於いても、せめて現状のエンジン出力だけでも上げる必要がある。メーカー自ら設定したコンバットエンジン(高出力仕様)をオプション設定するも、パワーだけを上げた無謀なエンジンは次々にクランクケースを破壊した。更には、翌年に標準設定とするなんて血迷うにも程がある・・・・。そんな1972ノートンコマンド750のコンバットエンジン標準仕様車を私は今、顧客の為に手掛けようとしている・・・。

コマンドの納車整備で、最も気に掛けるエンジンのマウント装置。強烈なバイブレーションを、この上ない楽しさに変えてくれる。しかし、ゴムで吊る構造だから本来の性能を発揮できる期間は意外に短いもの。初めてコマンドに乗る顧客の為に、全てを分解し手入れをする。

今までの英国車にはなかったアイソラスティックシステム。強烈な振動を吸収し、楽しい鼓動感をしっかりと伝えてくれる末期のノートンビリャーズ社を救った画期的なアイデアだ。その走りは、同じエンジンのアトラス系750ccとは似て非なるモノ。コマンドを根底から支える基幹となるものだ。車体を分解し、古いラバーを交換する。簡単にスッと外してポンと入れるなんて事は有り得ない。こびりついたラバーを剥離して、廻りの各部を含めてよく観察する。たった数個のゴムを交換する為には、相当な労力が必要であるが故に慎重に作業を進めたい。

こちらが後ろ側。この筒の中にラバーが入る。主に強い荷重を受け止めてこのシステムの中核をなす。スイングアームにも直結する箇所だから操縦性への影響も大きい。両者は常に関わり合うものだけれど、独立したものとして個々の良否を判断する事が必要だ。

そして、こちらが前。振動による振れ幅を大きくとり、主にエンジンの振動をここで消す。前後のラバーの仕事とは全く同じでない訳だから、故に寸法等に違いが有ってしかるべきだ。更に、軸方向の隙間を適切に取ること、これはこのシステムの生命線と言える。私のノウハウを最大限に注入し、慎重に組み入れた・・・・

ここは、残る最後のマウント箇所。中央にある三角形のプレートとシリンダーヘッドをつなぐ黒いプレートの辺り。この一連のものをヘッドステディーと呼ぶ。ここは、他の箇所と違い役目が別だ。エンジン及びエンジンプレートをひとつの構造体としてその左右の振れを制御するこのシステムの隠れたキーポイント。プレートの亀裂などを入念に点検するとともにラバーを全て交換し、システム全体を万全なのものとした。

これは後のホイールのハブとドラムになる。数十年来使われたホイールベアリンク、一般的な開放型のポールベアリングには定期的なグリスの交換が必要となる。今回は顧客の要望から、現行車にもあるシールドタイプのものに交換した。また、1971年頃から新たに装着された写真にあるゴム製のダンパーラバーは、ホイールとスプロケット間の緩衝用のもの。そして、黒いドラム側にある3本の爪はそれに対するものだ。これは、それまでスタッドボルトと特殊なナットで締結していたものを、1971年頃から変更するも、今現存するコマンドのその殆どが緩んでいて、指で触るだけでぐらついているものも多い。位置決めを行い、プレスで圧着し、更に裏面からアルゴン溶接を施し完全なものとした。

前のブレーキも全て分解し万全ものとす。このように美しく本来の姿であるものは余り多くはない。英国車に於けるディスクブレーキとは、好ましく受け入れられない歪んだ風潮もあって、放置されていることが殆どだ。しかし、良く考えて欲しい。750ccもあるコマンドの動力性能を止めるものはこれしかない。見て見ぬ振りをされ続けているこれらに対して、真面目に対処することが、コマンドに乗る最初のステップなんだ。

こちらは、同じくマスターシリンダーだ。キャリパー同様に全て分解し、全ての消耗部品を交換する。こうした欧米で生産された当時の英国車では、日本人のような手の小さな者の事は考慮しない。鉄板を握るかの如しだ。しかし、じっくり握ってみると効く事は効く。当時の感覚に想いを馳せながら走って欲しいものだ。そして、この部分。皆さんの愛車を見てみよう。とてもじゃないが見れたものではない。熱くモーターサイクルを語るならば、先にこうした箇所を完全に網羅してからにするべきだ。

エンジントップの分解を試みる。長年使用されたピストンにはこうしてカーボンが付着する。使えばこうして汚れが発生する。当たり前の話ではあるけれど、この事を軽く流してはいけない。この黒いスラッジは、エンジンの性能を落とす根源だ。完全に除去することが、再生への一歩になる。

そして、その除去には皆さんの大好きなスクレーパー等は使わない。大切な当時のピストンに、傷などつけることは出来ないからだ。更には、エンジンで最も大切なもののひとつであるピストンリング。加工時に出来るバリや歪みを取り除くことなど当たり前。前後左右のクリアランスに目を光らせて、全てが納得行くまで修正する。運動してこそのリングだから、それを邪魔する要素は全て取り除く、高い技術を持つ者には当たり前の作業なんだ。更に、このピストンを見てにんまりとする諸兄。皆さんは結構な通と言える。このピストンは、私の最も好きな景色なんだ。

ホーニングを終えたシリンダーに丁寧にペイントを施した。納得できるまでに仕上たピストン廻りを組込み、新しいガスケットを載せる。取り付けるスタッドボルトにナットにワッシャーに於けるまで、ひとつひとつ修正し、元のスタンダードを踏襲する。この一枚のワッシャーとて、適当なモノは使わない。大切な英国車の美しい景色なんだ。

いつもの事ではあるけれど、このシリンダーヘッドの作業には完璧を期する。バルブ、ガイド、スプリング、その他多くの箇所に目を光らせる。実際にバルブ廻りの不手際は、ユーザーが敏感になる低速時や、アイドリング近辺にその影響が強く出る。特に初めて英国車を手にするような場合、何よりも安心感を優先し、楽しく走らせる事に気を配りたい。そうした時にこそ、こうした作業のレベルの高さが問われて来るものなんだ・・・

このコマンドには、当時のコンバットエンジン専用であるアマル社製コンセントリックキャブレターが装着されている。本来コンバットエンジンとは、その性格上不調なモノが多く、いろいろな理由で各部を交換されいてるケースが目立つ。特にアメリカ方面では、メードインジャパン製のキャブレターに交換する事が、最も早い好調への近道とされる。しかし、この二度と手に入らない貴重なキャブレターを使い続けたいから、出来得る限りの策を講じる。低速で粘れるコンバットエンジンを提供したい。必ずオーナーに楽しいと言ってもらえるエンジンに仕上げてやると、何時にも増して力を込めた。

プライマリーチェーンケース辺りの作業にも気を配る。高い馬力と、強大なクランクシャフト、長いメインシャフトの先に重いクラッチを振り回す。ラフな操作は許されない英国車のウィークポイントだ。全ての部品を調べ上げ、入念に組み込んで行く。そして、左端にある丸い発電用のステーターコイル。オーナーの要望から発電容量を上げた。

これは、何の写真だか分かるだろうか?エンジンオイルのタンクにあるドレーンプラグの裏側だ。数十年来使われた英国車のオイルタンク内の汚れを皆さんも知っておいた方が良い。数センチにもなるスラッジが底面を埋め尽くし、ヘドロのように溜まっている。幾ら早めに交換しても直ぐにオイルは汚れて行く。私からオイルの大切さを皆さんに問うならば、こうして完全に除去をして差し出す事は当たり前の話となる。

こうしたスタンドの類は、現代では壊れない事が当たり前のものであり、その存在にすら目を向けられる事は無い。けれどクラシックモーターサイクルの世界では、最も壊れるものと認識して欲しい。このプロップスタンドの長さは、今の常識で理解することは難しい。荷重を掛ければ壊れる事は想像に難くない。センタースタンドもしかり。設計的にも未熟なこれらは、その摩耗も早い。突然車体が傾き、まともに立てる事が出来なくなる。それでも、突然の故障を未然に防ぐ事が私達の隠れた使命、最善の策を講じている。

その他、多くの作業を続け、完成させる事ができた。エンジンを始動し、その感触を得る。概ねその時に状況は把握できる。しかし、私はそれで終わらない。実際に顧客が使えるのか?肌で感じ取る。数百キロの旅に出掛け、本当の仕事のレベルを確認する。何年やっても頭で判断するなど時期尚早。とんでもない事が起きる可能性がある。それが英国車の常だと知っているからだ・・・

エンジンの始動性は良い。暖気運転を的確に行い神戸を発つ。トンネルを抜けて早めに郊外に出る。スロットルの反応も良好、交換したアイソラスティックのラバーも予定通りに機能する。兵庫県の山中は、素敵な県道が多くあり我々を楽しませてくれる。

暫くは、自重してエンジンを慣らしていく。その範囲の中でも、結構いけると感触を得た。

途中の高原でコマンドを休ませた。手前の登りの連続する曲線で、車体の良さを確認する。自分で交換したものだけど、楽しく走れる事が嬉しくない訳がない。的確な走らせ方を実直に行えば、いとも簡単に楽しませてくれる。「んーっ・・・良いぞ・・・」と、思わずつぶやいた。

ここは、兵庫県民なら知らない者は居ないご存知「たいこ弁当」さん。播但自動車道先にある生野店だ。私に言わせれば、いわゆるC級グルメの王道、安くて早い庶民の味方。メニューの多さは驚きだ。チャーハンからラーメン、おでんに親子丼、うどんそばにバイキングだってある楽しい店なんだ。店はお世辞にもきれいとは言えないし、味も決して美味くない。おばちゃんだって無愛想。けれどそれがまた良くて、適当な方が良い場合だってあるんだと、そう言って久し振りに店に入った。

頼んだのは、やっぱりカツカレー。私が高校生の頃から食べている染みついた味、赤い福神漬が欠かせない。そっけないお盆に無機質なスプーンにプラスチック製のコップも泣かせてくれる。「これはサンタのカレーなのかな?」食べる度に同じ事を考える。少しのウースターソースを廻しかけ、懐かしい味を堪能した。こうして、コマンドに乗り、遠い地でカレーを食べている時にも、ふと幸せを感じたりする。青い空と白い雲を見上げれば更に幸せ感が増してくる・・・。

そして、エンジンが慣れてきた頃、少し大きめにスロットルを開け本来の性能を確認した。「ん?・・・」予想はしたものの、それ以上の良さに気がついた。コンバットエンジンだと言って調子を特異なモノにしたくない。出来る限り楽しい走りを感じて欲しい。その為にいろいろと工夫を施した。2千回転を遥かに切ったこの域は、本来コンバットエンジンには無縁の世界。普通は使わない回転域だ。しかし粘る。スロットルを上手に開閉すれば、いとも簡単に回転が上がりだす。「ズッドッドッドッバッバッバッバッ・・・」わざと回転を落とし、もう一度試す。「ズッドッドッドッバッバッバッバッ・・・」変わりない。プラグの汚れを感じ取りながらもう一度試す。「ズッドッドッドッバッバッバッバッ・・・」「よしっ・・・間違いない・・・狙い通りだ。」これで、オーナーにも楽しんでもらえると確信し、更に快適な県道を楽しく攻めた。

ここは、兵庫県の日本海側にある今子浦と言って夕陽の名所。コマンドに兵庫の夕陽を見せてやろうとやって来た。しかし、生憎雨が降り出した。本格的に降るなと直感し、写真を撮る間もなく片付ける。「しょうがない、雨中走行のテストでもやるかっ!」タダで転んでたまるものかと急遽予定を変えて試運転を続行した。

いつかは雨の域から外れてやると、結構なペースで走るも、結局2時間以上はずぶ濡れになった。この舞鶴若狭道の西紀サービスエリアに戻っても、未だ止んではくれなかった。古いモーターサイクルでは、雨中の走行は避けたいもの。むき出しの電装系統がリークをし走れなくなると一般的に思われている。けれど、私の手掛けた車体ではそうしたモノは無い。今回も、大丈夫ですよと伝えたい。

神戸の店に戻った翌日、当然ながら長時間雨にさらされたコマンドを入念に洗車した。雨とは、水のみならず様々な汚れが付着する。丹念に洗い、十二分に乾燥させた。汚れた顔がキリッと締まる様は、見ていて気持ちの良いものだ。

実は、このコマンドも明日には遠い地に行ってしまう。恐らく、もう二度とここには戻らない。

実は、このコマンドも明日には遠い地に行ってしまう。恐らく、もう二度とここには戻らない。

店の中でじっと見つめているとグッと来てしまう。「そうだ、最後に神戸を見せてやろう!」

曇り空にも関わらず、そう言ってコマンドを走らせた。やはり異人館に旧居留地かな?

しかし、そんな時間があるはずもない。いつものテストコースである裏道を通ってここまで来た。

いつも見ている神戸港。何だか今日はひっそりと静まり返っている。

こうして座り込みコマンドを見ていると今までの事が浮かんでくる。

車体を丹念に整備し、エンジンを心行くまで組み上げた、日本海まで雨の中凍えながらも走り続けた。

遠くの地から注文を頂いたオーナーを落胆させてはいけないと誠心誠意仕事をした。

「もう、会えないな・・・」 良い年した大人がどうしたんだ?

ひきつる顔を笑顔に変えて 「ありがとう・・・」

それが愛情込めて仕上たコマンドに掛ける精一杯の言葉だった・・・

そして次の日の夕方、12時間掛けて彼が私の店まで来てくれた。

ひとりでずっと運転する事の辛さは想像以上のもの。頭が下がる思いだ。

人柄の良い素敵な彼は、私の話がそのまま伝わる腕の立つ職人だ。詳しい者同士なら理解も早い。

疲れているからと早く切り上げようと思いつつ、ひとしきりコマンドについての話をして二人で盛り上がる。

更に、お腹が空いたと二人で三宮にある私のお気に入りの餃子屋さんで食事をし、親交を深めた。

そして、約束した。「来年には、箱根で待ち合わせして八ヶ岳に走りに行きましょう。必ず行きましょう!」

と二人で誓い合った・・・

彼の乗って来たクルマに、コマンドを積み込んだ。

何だかタイダウンを締める手がいつもと違っている。

「絶対、また神戸に来ます!」彼はそう言ってくれた。

私も「僕もそちらに必ず行きますよ!」

二人で、固い握手を交わし約束した。

古い英国車だから、この先何かの変化は間違いなく起こる。

それでも、それを乗り越えて進んで行く。

それが英国車、クラシックモーターサイクルを楽しむ事なんだと、私は彼に伝えていた。

こうして、夜に消えていくテールランプを見ていると「良い出会いが出来た。あの人で本当に良かった・・・」

一期一会では、決してないけれど素敵な出会いをしてしまった。

「只単にバイクを売るんじゃない!自分の道を貫き通してやる!」

彼のお陰で、更に私の目指すべき道がはっきりと見えた。

そんな素敵な出会いとなったんだ・・・・

出発点 神戸市中央区

目的地 兵庫県美方郡香美町今子浦海岸

一般道の走行距離 351km

高速道路の走行距離 57km

総走行距離 408km

使用したガソリンの量 17.7リットル

平均燃費 23.0km/L

ヨーロッパのレースシーンを長きに渡り席巻したノートンマンクスもサーキットを去り、ツインエンジン車の登場で一気に高速時代へと突入する。イタリア勢と競り合うノートンコマンドに日本勢が割り込んでくる。旧態依然としたOHVエンジンでは誰が見ても劣勢だ。途方もなく離されてしまった動力性能。本業である市販車に於いても、せめて現状のエンジン出力だけでも上げる必要がある。メーカー自ら設定したコンバットエンジン(高出力仕様)をオプション設定するも、パワーだけを上げた無謀なエンジンは次々にクランクケースを破壊した。更には、翌年に標準設定とするなんて血迷うにも程がある・・・・。そんな1972ノートンコマンド750のコンバットエンジン標準仕様車を私は今、顧客の為に手掛けようとしている・・・。

コマンドの納車整備で、最も気に掛けるエンジンのマウント装置。強烈なバイブレーションを、この上ない楽しさに変えてくれる。しかし、ゴムで吊る構造だから本来の性能を発揮できる期間は意外に短いもの。初めてコマンドに乗る顧客の為に、全てを分解し手入れをする。

今までの英国車にはなかったアイソラスティックシステム。強烈な振動を吸収し、楽しい鼓動感をしっかりと伝えてくれる末期のノートンビリャーズ社を救った画期的なアイデアだ。その走りは、同じエンジンのアトラス系750ccとは似て非なるモノ。コマンドを根底から支える基幹となるものだ。車体を分解し、古いラバーを交換する。簡単にスッと外してポンと入れるなんて事は有り得ない。こびりついたラバーを剥離して、廻りの各部を含めてよく観察する。たった数個のゴムを交換する為には、相当な労力が必要であるが故に慎重に作業を進めたい。

こちらが後ろ側。この筒の中にラバーが入る。主に強い荷重を受け止めてこのシステムの中核をなす。スイングアームにも直結する箇所だから操縦性への影響も大きい。両者は常に関わり合うものだけれど、独立したものとして個々の良否を判断する事が必要だ。

そして、こちらが前。振動による振れ幅を大きくとり、主にエンジンの振動をここで消す。前後のラバーの仕事とは全く同じでない訳だから、故に寸法等に違いが有ってしかるべきだ。更に、軸方向の隙間を適切に取ること、これはこのシステムの生命線と言える。私のノウハウを最大限に注入し、慎重に組み入れた・・・・

ここは、残る最後のマウント箇所。中央にある三角形のプレートとシリンダーヘッドをつなぐ黒いプレートの辺り。この一連のものをヘッドステディーと呼ぶ。ここは、他の箇所と違い役目が別だ。エンジン及びエンジンプレートをひとつの構造体としてその左右の振れを制御するこのシステムの隠れたキーポイント。プレートの亀裂などを入念に点検するとともにラバーを全て交換し、システム全体を万全なのものとした。

これは後のホイールのハブとドラムになる。数十年来使われたホイールベアリンク、一般的な開放型のポールベアリングには定期的なグリスの交換が必要となる。今回は顧客の要望から、現行車にもあるシールドタイプのものに交換した。また、1971年頃から新たに装着された写真にあるゴム製のダンパーラバーは、ホイールとスプロケット間の緩衝用のもの。そして、黒いドラム側にある3本の爪はそれに対するものだ。これは、それまでスタッドボルトと特殊なナットで締結していたものを、1971年頃から変更するも、今現存するコマンドのその殆どが緩んでいて、指で触るだけでぐらついているものも多い。位置決めを行い、プレスで圧着し、更に裏面からアルゴン溶接を施し完全なものとした。

前のブレーキも全て分解し万全ものとす。このように美しく本来の姿であるものは余り多くはない。英国車に於けるディスクブレーキとは、好ましく受け入れられない歪んだ風潮もあって、放置されていることが殆どだ。しかし、良く考えて欲しい。750ccもあるコマンドの動力性能を止めるものはこれしかない。見て見ぬ振りをされ続けているこれらに対して、真面目に対処することが、コマンドに乗る最初のステップなんだ。

こちらは、同じくマスターシリンダーだ。キャリパー同様に全て分解し、全ての消耗部品を交換する。こうした欧米で生産された当時の英国車では、日本人のような手の小さな者の事は考慮しない。鉄板を握るかの如しだ。しかし、じっくり握ってみると効く事は効く。当時の感覚に想いを馳せながら走って欲しいものだ。そして、この部分。皆さんの愛車を見てみよう。とてもじゃないが見れたものではない。熱くモーターサイクルを語るならば、先にこうした箇所を完全に網羅してからにするべきだ。

エンジントップの分解を試みる。長年使用されたピストンにはこうしてカーボンが付着する。使えばこうして汚れが発生する。当たり前の話ではあるけれど、この事を軽く流してはいけない。この黒いスラッジは、エンジンの性能を落とす根源だ。完全に除去することが、再生への一歩になる。

そして、その除去には皆さんの大好きなスクレーパー等は使わない。大切な当時のピストンに、傷などつけることは出来ないからだ。更には、エンジンで最も大切なもののひとつであるピストンリング。加工時に出来るバリや歪みを取り除くことなど当たり前。前後左右のクリアランスに目を光らせて、全てが納得行くまで修正する。運動してこそのリングだから、それを邪魔する要素は全て取り除く、高い技術を持つ者には当たり前の作業なんだ。更に、このピストンを見てにんまりとする諸兄。皆さんは結構な通と言える。このピストンは、私の最も好きな景色なんだ。

ホーニングを終えたシリンダーに丁寧にペイントを施した。納得できるまでに仕上たピストン廻りを組込み、新しいガスケットを載せる。取り付けるスタッドボルトにナットにワッシャーに於けるまで、ひとつひとつ修正し、元のスタンダードを踏襲する。この一枚のワッシャーとて、適当なモノは使わない。大切な英国車の美しい景色なんだ。

いつもの事ではあるけれど、このシリンダーヘッドの作業には完璧を期する。バルブ、ガイド、スプリング、その他多くの箇所に目を光らせる。実際にバルブ廻りの不手際は、ユーザーが敏感になる低速時や、アイドリング近辺にその影響が強く出る。特に初めて英国車を手にするような場合、何よりも安心感を優先し、楽しく走らせる事に気を配りたい。そうした時にこそ、こうした作業のレベルの高さが問われて来るものなんだ・・・

このコマンドには、当時のコンバットエンジン専用であるアマル社製コンセントリックキャブレターが装着されている。本来コンバットエンジンとは、その性格上不調なモノが多く、いろいろな理由で各部を交換されいてるケースが目立つ。特にアメリカ方面では、メードインジャパン製のキャブレターに交換する事が、最も早い好調への近道とされる。しかし、この二度と手に入らない貴重なキャブレターを使い続けたいから、出来得る限りの策を講じる。低速で粘れるコンバットエンジンを提供したい。必ずオーナーに楽しいと言ってもらえるエンジンに仕上げてやると、何時にも増して力を込めた。

プライマリーチェーンケース辺りの作業にも気を配る。高い馬力と、強大なクランクシャフト、長いメインシャフトの先に重いクラッチを振り回す。ラフな操作は許されない英国車のウィークポイントだ。全ての部品を調べ上げ、入念に組み込んで行く。そして、左端にある丸い発電用のステーターコイル。オーナーの要望から発電容量を上げた。

これは、何の写真だか分かるだろうか?エンジンオイルのタンクにあるドレーンプラグの裏側だ。数十年来使われた英国車のオイルタンク内の汚れを皆さんも知っておいた方が良い。数センチにもなるスラッジが底面を埋め尽くし、ヘドロのように溜まっている。幾ら早めに交換しても直ぐにオイルは汚れて行く。私からオイルの大切さを皆さんに問うならば、こうして完全に除去をして差し出す事は当たり前の話となる。

こうしたスタンドの類は、現代では壊れない事が当たり前のものであり、その存在にすら目を向けられる事は無い。けれどクラシックモーターサイクルの世界では、最も壊れるものと認識して欲しい。このプロップスタンドの長さは、今の常識で理解することは難しい。荷重を掛ければ壊れる事は想像に難くない。センタースタンドもしかり。設計的にも未熟なこれらは、その摩耗も早い。突然車体が傾き、まともに立てる事が出来なくなる。それでも、突然の故障を未然に防ぐ事が私達の隠れた使命、最善の策を講じている。

その他、多くの作業を続け、完成させる事ができた。エンジンを始動し、その感触を得る。概ねその時に状況は把握できる。しかし、私はそれで終わらない。実際に顧客が使えるのか?肌で感じ取る。数百キロの旅に出掛け、本当の仕事のレベルを確認する。何年やっても頭で判断するなど時期尚早。とんでもない事が起きる可能性がある。それが英国車の常だと知っているからだ・・・

エンジンの始動性は良い。暖気運転を的確に行い神戸を発つ。トンネルを抜けて早めに郊外に出る。スロットルの反応も良好、交換したアイソラスティックのラバーも予定通りに機能する。兵庫県の山中は、素敵な県道が多くあり我々を楽しませてくれる。

暫くは、自重してエンジンを慣らしていく。その範囲の中でも、結構いけると感触を得た。

途中の高原でコマンドを休ませた。手前の登りの連続する曲線で、車体の良さを確認する。自分で交換したものだけど、楽しく走れる事が嬉しくない訳がない。的確な走らせ方を実直に行えば、いとも簡単に楽しませてくれる。「んーっ・・・良いぞ・・・」と、思わずつぶやいた。

ここは、兵庫県民なら知らない者は居ないご存知「たいこ弁当」さん。播但自動車道先にある生野店だ。私に言わせれば、いわゆるC級グルメの王道、安くて早い庶民の味方。メニューの多さは驚きだ。チャーハンからラーメン、おでんに親子丼、うどんそばにバイキングだってある楽しい店なんだ。店はお世辞にもきれいとは言えないし、味も決して美味くない。おばちゃんだって無愛想。けれどそれがまた良くて、適当な方が良い場合だってあるんだと、そう言って久し振りに店に入った。

頼んだのは、やっぱりカツカレー。私が高校生の頃から食べている染みついた味、赤い福神漬が欠かせない。そっけないお盆に無機質なスプーンにプラスチック製のコップも泣かせてくれる。「これはサンタのカレーなのかな?」食べる度に同じ事を考える。少しのウースターソースを廻しかけ、懐かしい味を堪能した。こうして、コマンドに乗り、遠い地でカレーを食べている時にも、ふと幸せを感じたりする。青い空と白い雲を見上げれば更に幸せ感が増してくる・・・。

そして、エンジンが慣れてきた頃、少し大きめにスロットルを開け本来の性能を確認した。「ん?・・・」予想はしたものの、それ以上の良さに気がついた。コンバットエンジンだと言って調子を特異なモノにしたくない。出来る限り楽しい走りを感じて欲しい。その為にいろいろと工夫を施した。2千回転を遥かに切ったこの域は、本来コンバットエンジンには無縁の世界。普通は使わない回転域だ。しかし粘る。スロットルを上手に開閉すれば、いとも簡単に回転が上がりだす。「ズッドッドッドッバッバッバッバッ・・・」わざと回転を落とし、もう一度試す。「ズッドッドッドッバッバッバッバッ・・・」変わりない。プラグの汚れを感じ取りながらもう一度試す。「ズッドッドッドッバッバッバッバッ・・・」「よしっ・・・間違いない・・・狙い通りだ。」これで、オーナーにも楽しんでもらえると確信し、更に快適な県道を楽しく攻めた。

ここは、兵庫県の日本海側にある今子浦と言って夕陽の名所。コマンドに兵庫の夕陽を見せてやろうとやって来た。しかし、生憎雨が降り出した。本格的に降るなと直感し、写真を撮る間もなく片付ける。「しょうがない、雨中走行のテストでもやるかっ!」タダで転んでたまるものかと急遽予定を変えて試運転を続行した。

いつかは雨の域から外れてやると、結構なペースで走るも、結局2時間以上はずぶ濡れになった。この舞鶴若狭道の西紀サービスエリアに戻っても、未だ止んではくれなかった。古いモーターサイクルでは、雨中の走行は避けたいもの。むき出しの電装系統がリークをし走れなくなると一般的に思われている。けれど、私の手掛けた車体ではそうしたモノは無い。今回も、大丈夫ですよと伝えたい。

神戸の店に戻った翌日、当然ながら長時間雨にさらされたコマンドを入念に洗車した。雨とは、水のみならず様々な汚れが付着する。丹念に洗い、十二分に乾燥させた。汚れた顔がキリッと締まる様は、見ていて気持ちの良いものだ。

店の中でじっと見つめているとグッと来てしまう。「そうだ、最後に神戸を見せてやろう!」

曇り空にも関わらず、そう言ってコマンドを走らせた。やはり異人館に旧居留地かな?

しかし、そんな時間があるはずもない。いつものテストコースである裏道を通ってここまで来た。

いつも見ている神戸港。何だか今日はひっそりと静まり返っている。

こうして座り込みコマンドを見ていると今までの事が浮かんでくる。

車体を丹念に整備し、エンジンを心行くまで組み上げた、日本海まで雨の中凍えながらも走り続けた。

遠くの地から注文を頂いたオーナーを落胆させてはいけないと誠心誠意仕事をした。

「もう、会えないな・・・」 良い年した大人がどうしたんだ?

ひきつる顔を笑顔に変えて 「ありがとう・・・」

それが愛情込めて仕上たコマンドに掛ける精一杯の言葉だった・・・

そして次の日の夕方、12時間掛けて彼が私の店まで来てくれた。

ひとりでずっと運転する事の辛さは想像以上のもの。頭が下がる思いだ。

人柄の良い素敵な彼は、私の話がそのまま伝わる腕の立つ職人だ。詳しい者同士なら理解も早い。

疲れているからと早く切り上げようと思いつつ、ひとしきりコマンドについての話をして二人で盛り上がる。

更に、お腹が空いたと二人で三宮にある私のお気に入りの餃子屋さんで食事をし、親交を深めた。

そして、約束した。「来年には、箱根で待ち合わせして八ヶ岳に走りに行きましょう。必ず行きましょう!」

と二人で誓い合った・・・

彼の乗って来たクルマに、コマンドを積み込んだ。

何だかタイダウンを締める手がいつもと違っている。

「絶対、また神戸に来ます!」彼はそう言ってくれた。

私も「僕もそちらに必ず行きますよ!」

二人で、固い握手を交わし約束した。

古い英国車だから、この先何かの変化は間違いなく起こる。

それでも、それを乗り越えて進んで行く。

それが英国車、クラシックモーターサイクルを楽しむ事なんだと、私は彼に伝えていた。

こうして、夜に消えていくテールランプを見ていると「良い出会いが出来た。あの人で本当に良かった・・・」

一期一会では、決してないけれど素敵な出会いをしてしまった。

「只単にバイクを売るんじゃない!自分の道を貫き通してやる!」

彼のお陰で、更に私の目指すべき道がはっきりと見えた。

そんな素敵な出会いとなったんだ・・・・

出発点 神戸市中央区

目的地 兵庫県美方郡香美町今子浦海岸

一般道の走行距離 351km

高速道路の走行距離 57km

総走行距離 408km

使用したガソリンの量 17.7リットル

平均燃費 23.0km/L

Posted by nunobiki_classics at

20:10

│作業完成報告 ノートン編

2013年08月20日

1971ノートンコマンド P.R.R. 続編

NORTON COMMANDO PRODUCTION RACER REPLICA

英国車のみならず古いモーターサイクル乗りがやってはいけない事。それは交通事故。

高価で貴重なパーツで固められたクラシックカーでは、理由の如何に関わらず絶対に起こしてはならない言わばこの世界の常識だ。ましてやフレームを激しく曲げる全損事故などもってのほか。

「保険修理だから簡単に直るさ・・・相手が悪いんだから修理させれば良いんだよ・・・」だと?

ふざけるんじゃない!全てのパーツが揃うとでも思っているのかい?何十年も前の車体、高額な修理代が全額出るとでも思っているのかい? 半世紀前の英国車をこうして美しく蘇らせる為には、修理屋の強烈なやる気がなければ不可能な事なんだと、肝に銘じてもらおうじゃないか!

完成した事故車両。こうして見れば何のことはない。現行車での事故でなら、直って当たり前の事ではある。しかし、メーカーすら倒産した古い車体を所有する者にとって、万が一自分自身が事故を起こしたとしたら一体どうなってしまうのか?皆さんにも自分の事だと置き換えて読んで頂くとする・・・・・

おおよそ1年前にクランクシャフトからフレームに至るまで完全に修理作業を施したコマンドのプロダクションレーサーレプリカ。残念なことに、無残な姿になって私の下に帰って来た。(修理の状況はコチラ)

写真をよく見て欲しい。油圧ジャッキで伸ばしたもののエンジンに強烈に喰い込んでいたフロント部分、まるでエビのように湾曲した後ろ側。この世界に詳しい者ほどその曲りのひどさに驚くはずだ。

ましてや今回は保険修理ときた。そもそも保険修理とは、修理代金と車体の査定額とを照らし合わせ金額の低い方が支払われる。今回のケースなら、査定の代金として1万円札が数10枚パラパラと渡されてハイお仕舞い・・・・同じ車両への買い替えは勿論の事、修理すら出来ない額が堂々と示される。クラシックカーでの事故とは百害あって一利なし、どんなに正当性があったとしても大損をするものなんだ。

思えば数年前、ボロボロのコマンドに乗って岡山から神戸まで自走してやって来た。エンジンから車体から電装まで何ひとつまともになっていない。「よくもこんなもので岡山から走ってきたもんだ」さすがの私も驚いた。それでもこの愛車を大切にしている彼の願いとは「ちゃんと走れるようにしてもらえませんか!」

その気持ちが分かったから、私も精一杯の仕事を施し納車をした。

しかし残念ながら、そうした過去の多額の修理代など保険事故の査定には全く加味されない。

例え100万円掛けて機関を修理したところで1円の査定額の増にもならないもの。

よって、理由がどうであれ自分で起こした事故だから、このまま諦めてもらうのが順当だ。

「これだけ出ただけでもラッキーだよ。適当なバイクにでも乗り替えたら?」

冷たいけれど、それが世の中ってものなんだ・・・

・・・・・しかし、彼は遠い岡山から神戸まで自走してオイル交換に来てくれている。

大切な愛車を私に任せてくれているこの事実を一体どう解釈する?

「大切な顧客を守ること。それが己の仕事じゃないのか?何のための布引クラシックスなんだ?」

考えた末に「何が何でも、もう一度ハンドルを握らせてやるわっ!」・・・と、その時誓ったんだ。

お金に関することはそれこそプライベートな事なのでズトーンと省略し、約束通りに現状復帰への資金を確保した。そこいらの連中には成し得ない事をやり遂げた後は気分も爽快だ。

「これでスクラップにしなくて済んだ・・・」清々しい気持ちを持って高価なノーヴィルパーツを心おきなくオーダーした。

その中にはもちろんこのフレームがある。今回は未塗装のものを輸入して自分の手でフレームの塗装作業を行う。最近は英国から供給されるパーツに於いてもパウダーコーティングが主流になってきた。しかし、こってりした質感はクラシックカーには似合わない。ぐっと締まりの良い塗装があっての英国車。そのために自分で塗るって訳なんだ。

事故にしてはそれ程曲っていないと見えるこのフロントフォーク、車体から抜き取る為に油圧ジャッキで曲げを強引に伸ばしてこの状態。こんなに曲がるのか?と言えるほど曲っていた。

現行車の事故であれば、どこかにダメージが集中して助かる部分もあってしかるべき。しかし、この事故ではすべてが曲りに曲っている。ホイール、ブレーキ、サスペンション、フレームに外装全て、何から何まで使えない。クロモリ鋼などハイテンションな軽くて強度の高い現行車のフレームじゃないんだ。見かけは強く見えてもいとも簡単に損傷してしまう。クラシックカーの世界で事故を起こしてはならない理由がここにある。

「これだけ曲げちゃ話にならんぞ!」

大変さを通り越し、半ば怒りを持って作業に当たる。「ふざけるんじゃないよ!冗談じゃないよ!」結局このフレーズはこの車体が完成するまでずっと続いたんだ・・・

当然の事、激しく曲ったホイールも新調する。中央のノーヴィルパーツである6ホールズのハブ、バランスドリム、ステンレス製のスポークもプロダクションレーサーの必須の部品達。これなくして語れない美しい部品達なんだ。このノーヴィル製のハブは本来ブレーキディスクを両面に取り付ける事を前提に造られている。スタンダードのハブも美しいけれど、このノーヴィル製のハブは更に美しい。

事故を起こしたステアリングは簡単には抜けない。油圧のプレスでも抜けない、アセチレンガスで炙っても抜けない。最後は気合いで抜き取った。こうしたステアリングも全て新しいものとするしか無い。しかし、こうした部品は今でも入手は可能だが高価である事を忘れてはいけない。更に単純に交換すれば良いものでもなく、古い個の部品達を大切にずっと使い続けること。それはクラシックカー共通のコンセプトなんだ・・・

組んだ各部の部品を車体に仮付けして見た。この前のステアリング装置は今更言わなくてもモーターサイクルの肝。もっとも大切な部分だ。フロントフォークも慎重に組付けた。ノーヴィルパーツも入るこのフォークは私のノウハウを注入する。ブレーキはこの車体の華だ。1970年代初頭に実用化されて直ぐにこのレベルのものを簡単に生み出す欧米の底力。これ程美しいブレーキシステムが他にあるだろうか?

後のホイールも同様に仮付けして位置を確認する。当然ながらアイソラスティックシステムのラバーやスイングアームの軸受も文句のない状態に仕上げている。クラシックカーの世界ではそれこそ終焉の時期にあえぎながらも誕生したコマンドのフレーム。古典的でもなく、現行車のような完成の域にも達していない。時代の狭間で精一杯に生き残ろうとしたその残像が私には微笑ましく思えるんだ・・・・

勿論のことホイールの振れを取り、タイヤを組んでバランスをとる。この時代のプロダクションレーサーにはこのダンロップのタイヤが欠かせない。今は旧車用のタイヤとか言うだけで誰も見向きもしないけれど、発売当初の衝撃ったらなかった。

「タイヤが三角形だよ、すっげ―っ!」

当時の我々の間では夢のタイヤを手に入れたかの如く興奮したものだった。今見ると必ず思い出すその光景、楽しくもあり寂しくもある哀愁漂う思い出のタイヤ。中高年の方の中にもそう感じている人は多いはずだ。

完成した車体に、機関を載せてみた。これでぐっとプロダクションレーサーらしくなる。クリップオンのハンドルに、バランスドリムとダンロップの入ったホイール。俄然良い景色になってきた・・・私もダンロップ製のスチールのリムが好みで当時の英国車のデザインを支えている。しかし、プロダクションレーサーにはこのアロイ製のバランスドリムが必須だ。当時の乗用車よりも高価だったこのマシン。今では珍重されるダンロップ製スチールリムだが、このアロイ製のリムの希少性の方が遥かに高かったものなんだと理解されよう。

こうして見ると、当たり前の姿に戻った車体は美しい。

「やっぱり、こうでなくっちゃいけないよ.....」

激しい衝撃で、異常な形に曲がりくねった彼の車体を思い出しながら、ひとりでつぶやいてみた。

オイルタンクの加工を含めて、バッテリートレイや各種のブラケット類も塗装をする。オイルやガソリンや砂やほこり、とにかく英国車の汚れは甚だしい。こうした時にまとめてきっちりとペイントしておく。それも大切なことだ。

この車体は元々私が作ったのではなく、その昔どこかで製作されたもの。しかし、その仕事のレベルが低過ぎる。何を取り外してもムカついてくる。このオイルタンクも酷かった。まるで中学生レベルの仕事に閉口する。この機会に中を切開してまでやり直す。こうして3.5ガロンタンクとシートに対応させる。せっかくやるなら、まともな仕事をする。それが作り手の基本だ。

この後、エンジン等の機関は勿論の事、電装系の作業へと進み、外装以外の作業を終えた。

新しいペトロールタンクの位置合わせをする。本来このプロダクションレーサーでは樹脂製のもが標準だ。同じような3.5ガロンタンクでも樹脂製とアロイ製では形状にかなりの違いがある。私の所有するものもGRP製でノートンビリャーズ社製のキャップがつくオリジナル品。私個人的には断然オリジナル品とみているが、現実にはこうしたアロイ製のものに人気がある。一般の顧客には、オリジナルで有ろうが無かろうが、銀色に輝くモノしか眼中にないようだ・・・

そして、シートの位置合わせをする。一台一台寸法の違う当時の車両では、付属する部品でそのまま着くなんて事は有り得ない。殆どの場合、ブラケットを始めとする各種の金具を自作して最適な位置を探っていく。今流行りのカスタムバイクの世界でも全てが手作りの世界となる。しかし、こうしたオリジナルの世界でも、いざ蓋を開ければやってることは全く同じ。板を切断し削り溶接し塗装をし一品ものを作り続ける。だからこそ、良いモノを作ろうとすると時間も手間も膨大に掛かる。

「スタンダードなんて簡単じゃねーか!」それはモノを知らない者が言う言葉なんだ。

前のフェアリングの位置合わせに入る。一見簡単なように見えるこの作業だが、外装では最も手間のかかるものとなる。ご存知のように低いクリップオンハンドルの周りにはこのフェアリングが幅を利かせてその位置を強制する。サーキット用の狭いハンドルの切れ角では公道は走れないから、その作業も多岐にわたる。安全性に関するものが集中する辺りだからこそ、最高レベルの緊張感を持って作業に当たる。

そうして、塗装の作業に入った。塗装作業での下地処理には手を抜けない。どんなに塗るのが上手でも、下地が出来ていなければ全てが水の泡。納得行くまで処理をした後、最初に下塗りをした。パテの類の後に繊細な凹凸の処理と密着性を上げるためだ。一見マットな状態で緊張感はない。しかし、そこが落とし穴。鋭い目線で表面をなめるように確認し、必要が有れば再度処理をする。こうしたアルミニュームやステンレスなどにはこの下に別の下塗りを施し密着性を上げる。これも大切なことだ。

ペトロールタンクの中塗りをする。一般的にはプロダクションレーサーの定番的な色としてキャナリ―イエローが挙げられる。しかし、レーサーを購入してゲルコートのまま使う者がいるだろうか?きちんとペイントして使用する。それは今も昔も変わらない。

更にデカールの類は、当時では上塗りの後に貼るのが一般的。中塗り後に貼るのは最近のはなしだ。しかし、これはどちらが良いとは言い難い。耐候性やガソリンの事を考えるなら中に貼り、当時の雰囲気を敢えて楽しむなら最後に張れば良い。自身の考え方で良いと思う。但し、中には貼れないデカールもあるので注意が必要だ。

そして、オーナーの今回の色指定は、マットブラック・・・・正直反対したがやると押し通された。顧客の色の好みに注釈をいれた事は無いけれど、イマイチのり気になれなかった。しかし、カラーでエンジンの調子が崩れることは無い。顧客の主張が100%許されるカラーリングこそ、本当の顧客の楽しみだ。そう思うからこそ逆に「夢を叶えてやらなきゃ・・・」複雑な心境をもってガンを振った。

完成した彼の愛車がこれだ。このマットブラックに他の連中はどう反応するのか幾分興味があった。大半が否定的なのかな?と思っていたら 「めっちゃカッコイイじゃないですか!」・・・「これ、良いですよねー!」みんな口をそろえて言っている。何となく釈然としないモノがありつつ、とりあえずオーナーの夢を形に出来たのかなと思ったりする・・・・

こうして完成した今回の全損した事故車。稀に見る幸運だと言える。どんな事故でもこうして多額の保険金が支払われるなどと思ったら大間違いだ。先にも言ったが本来は数十万円出れば御の字だ。こんなに好き勝手に高価なパーツを注文し、行き着くところまで作業を追及することなど皆さんの事故修理では100%有り得ない。保険会社にクラシックカーの裏事情など関係の無い話であるとともに、ここまで本気になって保険会社と戦う修理屋など居ないからだ。ともかく皆さんには口を酸っぱくして言う。

「クラシックカーで交通事故を絶対に起こすんじゃない!」

長年連れ添った大切な愛車を見放す気になれるならそれでいい。けれど誰にでも愛情を注いで来た大切な逸台なはずだ。どうか楽しく走る時にも低い制動力を考慮して絶対に事故に遭わない走りを習得して欲しい。自己防衛こそがクラシックカー乗りの基本なんだ。「相手が悪いから」とか「俺は只走ってただけさ」なんて言ったところで全く意味のない事だ。過失が全く無かったとしても被害を被るのは己自身だと心に叩きこんで欲しい。楽しいはずの英国車ライフ、一瞬にして地獄と化する。次は自分の番だと知らないのは、これを読んでいる君達だけだ!

管轄の陸運局に運び込み構造変更検査を受ける。これで再度公的に日本の道を走れる車両となる。

思えば、最初に引き取ってから随分と月日が流れた。オーナーにとってはとてつもなく長く辛い日々だったと思う。しかし、私は全くそうは思わない。如何なる理由があろうとも事故を起こしたのは彼自身だ。

自分の命はもとより人を傷つける可能性もあったはず。それくらいの反省をしてしかるべきだ。

今後の彼が、只一方的に事故に巻き込まれたんだと勝手な被害者意識のみで終わるなら、必ず同じことを繰り返す。もしも次に同じような事故を起こしたなら、今度こそ誰も手を差し伸べてくれないんだよと、胸に刻んで走ってもらいたい・・・・

布引クラシックス 松枝

英国車のみならず古いモーターサイクル乗りがやってはいけない事。それは交通事故。

高価で貴重なパーツで固められたクラシックカーでは、理由の如何に関わらず絶対に起こしてはならない言わばこの世界の常識だ。ましてやフレームを激しく曲げる全損事故などもってのほか。

「保険修理だから簡単に直るさ・・・相手が悪いんだから修理させれば良いんだよ・・・」だと?

ふざけるんじゃない!全てのパーツが揃うとでも思っているのかい?何十年も前の車体、高額な修理代が全額出るとでも思っているのかい? 半世紀前の英国車をこうして美しく蘇らせる為には、修理屋の強烈なやる気がなければ不可能な事なんだと、肝に銘じてもらおうじゃないか!

完成した事故車両。こうして見れば何のことはない。現行車での事故でなら、直って当たり前の事ではある。しかし、メーカーすら倒産した古い車体を所有する者にとって、万が一自分自身が事故を起こしたとしたら一体どうなってしまうのか?皆さんにも自分の事だと置き換えて読んで頂くとする・・・・・

おおよそ1年前にクランクシャフトからフレームに至るまで完全に修理作業を施したコマンドのプロダクションレーサーレプリカ。残念なことに、無残な姿になって私の下に帰って来た。(修理の状況はコチラ)

写真をよく見て欲しい。油圧ジャッキで伸ばしたもののエンジンに強烈に喰い込んでいたフロント部分、まるでエビのように湾曲した後ろ側。この世界に詳しい者ほどその曲りのひどさに驚くはずだ。

ましてや今回は保険修理ときた。そもそも保険修理とは、修理代金と車体の査定額とを照らし合わせ金額の低い方が支払われる。今回のケースなら、査定の代金として1万円札が数10枚パラパラと渡されてハイお仕舞い・・・・同じ車両への買い替えは勿論の事、修理すら出来ない額が堂々と示される。クラシックカーでの事故とは百害あって一利なし、どんなに正当性があったとしても大損をするものなんだ。

思えば数年前、ボロボロのコマンドに乗って岡山から神戸まで自走してやって来た。エンジンから車体から電装まで何ひとつまともになっていない。「よくもこんなもので岡山から走ってきたもんだ」さすがの私も驚いた。それでもこの愛車を大切にしている彼の願いとは「ちゃんと走れるようにしてもらえませんか!」

その気持ちが分かったから、私も精一杯の仕事を施し納車をした。

しかし残念ながら、そうした過去の多額の修理代など保険事故の査定には全く加味されない。

例え100万円掛けて機関を修理したところで1円の査定額の増にもならないもの。

よって、理由がどうであれ自分で起こした事故だから、このまま諦めてもらうのが順当だ。

「これだけ出ただけでもラッキーだよ。適当なバイクにでも乗り替えたら?」

冷たいけれど、それが世の中ってものなんだ・・・

・・・・・しかし、彼は遠い岡山から神戸まで自走してオイル交換に来てくれている。

大切な愛車を私に任せてくれているこの事実を一体どう解釈する?

「大切な顧客を守ること。それが己の仕事じゃないのか?何のための布引クラシックスなんだ?」

考えた末に「何が何でも、もう一度ハンドルを握らせてやるわっ!」・・・と、その時誓ったんだ。

お金に関することはそれこそプライベートな事なのでズトーンと省略し、約束通りに現状復帰への資金を確保した。そこいらの連中には成し得ない事をやり遂げた後は気分も爽快だ。

「これでスクラップにしなくて済んだ・・・」清々しい気持ちを持って高価なノーヴィルパーツを心おきなくオーダーした。

その中にはもちろんこのフレームがある。今回は未塗装のものを輸入して自分の手でフレームの塗装作業を行う。最近は英国から供給されるパーツに於いてもパウダーコーティングが主流になってきた。しかし、こってりした質感はクラシックカーには似合わない。ぐっと締まりの良い塗装があっての英国車。そのために自分で塗るって訳なんだ。

事故にしてはそれ程曲っていないと見えるこのフロントフォーク、車体から抜き取る為に油圧ジャッキで曲げを強引に伸ばしてこの状態。こんなに曲がるのか?と言えるほど曲っていた。

現行車の事故であれば、どこかにダメージが集中して助かる部分もあってしかるべき。しかし、この事故ではすべてが曲りに曲っている。ホイール、ブレーキ、サスペンション、フレームに外装全て、何から何まで使えない。クロモリ鋼などハイテンションな軽くて強度の高い現行車のフレームじゃないんだ。見かけは強く見えてもいとも簡単に損傷してしまう。クラシックカーの世界で事故を起こしてはならない理由がここにある。

「これだけ曲げちゃ話にならんぞ!」

大変さを通り越し、半ば怒りを持って作業に当たる。「ふざけるんじゃないよ!冗談じゃないよ!」結局このフレーズはこの車体が完成するまでずっと続いたんだ・・・

当然の事、激しく曲ったホイールも新調する。中央のノーヴィルパーツである6ホールズのハブ、バランスドリム、ステンレス製のスポークもプロダクションレーサーの必須の部品達。これなくして語れない美しい部品達なんだ。このノーヴィル製のハブは本来ブレーキディスクを両面に取り付ける事を前提に造られている。スタンダードのハブも美しいけれど、このノーヴィル製のハブは更に美しい。

事故を起こしたステアリングは簡単には抜けない。油圧のプレスでも抜けない、アセチレンガスで炙っても抜けない。最後は気合いで抜き取った。こうしたステアリングも全て新しいものとするしか無い。しかし、こうした部品は今でも入手は可能だが高価である事を忘れてはいけない。更に単純に交換すれば良いものでもなく、古い個の部品達を大切にずっと使い続けること。それはクラシックカー共通のコンセプトなんだ・・・

組んだ各部の部品を車体に仮付けして見た。この前のステアリング装置は今更言わなくてもモーターサイクルの肝。もっとも大切な部分だ。フロントフォークも慎重に組付けた。ノーヴィルパーツも入るこのフォークは私のノウハウを注入する。ブレーキはこの車体の華だ。1970年代初頭に実用化されて直ぐにこのレベルのものを簡単に生み出す欧米の底力。これ程美しいブレーキシステムが他にあるだろうか?

後のホイールも同様に仮付けして位置を確認する。当然ながらアイソラスティックシステムのラバーやスイングアームの軸受も文句のない状態に仕上げている。クラシックカーの世界ではそれこそ終焉の時期にあえぎながらも誕生したコマンドのフレーム。古典的でもなく、現行車のような完成の域にも達していない。時代の狭間で精一杯に生き残ろうとしたその残像が私には微笑ましく思えるんだ・・・・

勿論のことホイールの振れを取り、タイヤを組んでバランスをとる。この時代のプロダクションレーサーにはこのダンロップのタイヤが欠かせない。今は旧車用のタイヤとか言うだけで誰も見向きもしないけれど、発売当初の衝撃ったらなかった。

「タイヤが三角形だよ、すっげ―っ!」

当時の我々の間では夢のタイヤを手に入れたかの如く興奮したものだった。今見ると必ず思い出すその光景、楽しくもあり寂しくもある哀愁漂う思い出のタイヤ。中高年の方の中にもそう感じている人は多いはずだ。

完成した車体に、機関を載せてみた。これでぐっとプロダクションレーサーらしくなる。クリップオンのハンドルに、バランスドリムとダンロップの入ったホイール。俄然良い景色になってきた・・・私もダンロップ製のスチールのリムが好みで当時の英国車のデザインを支えている。しかし、プロダクションレーサーにはこのアロイ製のバランスドリムが必須だ。当時の乗用車よりも高価だったこのマシン。今では珍重されるダンロップ製スチールリムだが、このアロイ製のリムの希少性の方が遥かに高かったものなんだと理解されよう。

こうして見ると、当たり前の姿に戻った車体は美しい。

「やっぱり、こうでなくっちゃいけないよ.....」

激しい衝撃で、異常な形に曲がりくねった彼の車体を思い出しながら、ひとりでつぶやいてみた。

オイルタンクの加工を含めて、バッテリートレイや各種のブラケット類も塗装をする。オイルやガソリンや砂やほこり、とにかく英国車の汚れは甚だしい。こうした時にまとめてきっちりとペイントしておく。それも大切なことだ。

この車体は元々私が作ったのではなく、その昔どこかで製作されたもの。しかし、その仕事のレベルが低過ぎる。何を取り外してもムカついてくる。このオイルタンクも酷かった。まるで中学生レベルの仕事に閉口する。この機会に中を切開してまでやり直す。こうして3.5ガロンタンクとシートに対応させる。せっかくやるなら、まともな仕事をする。それが作り手の基本だ。

この後、エンジン等の機関は勿論の事、電装系の作業へと進み、外装以外の作業を終えた。

新しいペトロールタンクの位置合わせをする。本来このプロダクションレーサーでは樹脂製のもが標準だ。同じような3.5ガロンタンクでも樹脂製とアロイ製では形状にかなりの違いがある。私の所有するものもGRP製でノートンビリャーズ社製のキャップがつくオリジナル品。私個人的には断然オリジナル品とみているが、現実にはこうしたアロイ製のものに人気がある。一般の顧客には、オリジナルで有ろうが無かろうが、銀色に輝くモノしか眼中にないようだ・・・

そして、シートの位置合わせをする。一台一台寸法の違う当時の車両では、付属する部品でそのまま着くなんて事は有り得ない。殆どの場合、ブラケットを始めとする各種の金具を自作して最適な位置を探っていく。今流行りのカスタムバイクの世界でも全てが手作りの世界となる。しかし、こうしたオリジナルの世界でも、いざ蓋を開ければやってることは全く同じ。板を切断し削り溶接し塗装をし一品ものを作り続ける。だからこそ、良いモノを作ろうとすると時間も手間も膨大に掛かる。

「スタンダードなんて簡単じゃねーか!」それはモノを知らない者が言う言葉なんだ。

前のフェアリングの位置合わせに入る。一見簡単なように見えるこの作業だが、外装では最も手間のかかるものとなる。ご存知のように低いクリップオンハンドルの周りにはこのフェアリングが幅を利かせてその位置を強制する。サーキット用の狭いハンドルの切れ角では公道は走れないから、その作業も多岐にわたる。安全性に関するものが集中する辺りだからこそ、最高レベルの緊張感を持って作業に当たる。

そうして、塗装の作業に入った。塗装作業での下地処理には手を抜けない。どんなに塗るのが上手でも、下地が出来ていなければ全てが水の泡。納得行くまで処理をした後、最初に下塗りをした。パテの類の後に繊細な凹凸の処理と密着性を上げるためだ。一見マットな状態で緊張感はない。しかし、そこが落とし穴。鋭い目線で表面をなめるように確認し、必要が有れば再度処理をする。こうしたアルミニュームやステンレスなどにはこの下に別の下塗りを施し密着性を上げる。これも大切なことだ。

ペトロールタンクの中塗りをする。一般的にはプロダクションレーサーの定番的な色としてキャナリ―イエローが挙げられる。しかし、レーサーを購入してゲルコートのまま使う者がいるだろうか?きちんとペイントして使用する。それは今も昔も変わらない。

更にデカールの類は、当時では上塗りの後に貼るのが一般的。中塗り後に貼るのは最近のはなしだ。しかし、これはどちらが良いとは言い難い。耐候性やガソリンの事を考えるなら中に貼り、当時の雰囲気を敢えて楽しむなら最後に張れば良い。自身の考え方で良いと思う。但し、中には貼れないデカールもあるので注意が必要だ。

そして、オーナーの今回の色指定は、マットブラック・・・・正直反対したがやると押し通された。顧客の色の好みに注釈をいれた事は無いけれど、イマイチのり気になれなかった。しかし、カラーでエンジンの調子が崩れることは無い。顧客の主張が100%許されるカラーリングこそ、本当の顧客の楽しみだ。そう思うからこそ逆に「夢を叶えてやらなきゃ・・・」複雑な心境をもってガンを振った。

完成した彼の愛車がこれだ。このマットブラックに他の連中はどう反応するのか幾分興味があった。大半が否定的なのかな?と思っていたら 「めっちゃカッコイイじゃないですか!」・・・「これ、良いですよねー!」みんな口をそろえて言っている。何となく釈然としないモノがありつつ、とりあえずオーナーの夢を形に出来たのかなと思ったりする・・・・

こうして完成した今回の全損した事故車。稀に見る幸運だと言える。どんな事故でもこうして多額の保険金が支払われるなどと思ったら大間違いだ。先にも言ったが本来は数十万円出れば御の字だ。こんなに好き勝手に高価なパーツを注文し、行き着くところまで作業を追及することなど皆さんの事故修理では100%有り得ない。保険会社にクラシックカーの裏事情など関係の無い話であるとともに、ここまで本気になって保険会社と戦う修理屋など居ないからだ。ともかく皆さんには口を酸っぱくして言う。

「クラシックカーで交通事故を絶対に起こすんじゃない!」

長年連れ添った大切な愛車を見放す気になれるならそれでいい。けれど誰にでも愛情を注いで来た大切な逸台なはずだ。どうか楽しく走る時にも低い制動力を考慮して絶対に事故に遭わない走りを習得して欲しい。自己防衛こそがクラシックカー乗りの基本なんだ。「相手が悪いから」とか「俺は只走ってただけさ」なんて言ったところで全く意味のない事だ。過失が全く無かったとしても被害を被るのは己自身だと心に叩きこんで欲しい。楽しいはずの英国車ライフ、一瞬にして地獄と化する。次は自分の番だと知らないのは、これを読んでいる君達だけだ!

管轄の陸運局に運び込み構造変更検査を受ける。これで再度公的に日本の道を走れる車両となる。

思えば、最初に引き取ってから随分と月日が流れた。オーナーにとってはとてつもなく長く辛い日々だったと思う。しかし、私は全くそうは思わない。如何なる理由があろうとも事故を起こしたのは彼自身だ。

自分の命はもとより人を傷つける可能性もあったはず。それくらいの反省をしてしかるべきだ。

今後の彼が、只一方的に事故に巻き込まれたんだと勝手な被害者意識のみで終わるなら、必ず同じことを繰り返す。もしも次に同じような事故を起こしたなら、今度こそ誰も手を差し伸べてくれないんだよと、胸に刻んで走ってもらいたい・・・・

布引クラシックス 松枝

Posted by nunobiki_classics at

19:40

│作業完成報告 ノートン編

2013年07月20日

クラシックスなものが大好きなあの人のコマンド 最終回

1971 NORTON COMMANDO 750 PRODUCTION RACER REPLICA

-お詫び-

写真の容量の関係で、今回こちらにブログを掲載出来ませんでした。

以下にアップ致しましたので、是非ごらんくださいませ。コチラ

-お詫び-

写真の容量の関係で、今回こちらにブログを掲載出来ませんでした。

以下にアップ致しましたので、是非ごらんくださいませ。コチラ

Posted by nunobiki_classics at

16:10

│作業完成報告 ノートン編

2013年07月12日

クラシックスなものが大好きなあの人のコマンド その3

1971 NORTON COMMANDO PRODUCTION RACER REPLICA

車体の基本的な構成が完成し、これからプロダクションレーサーとしての作業が始まる。ひと口にプロダクションレーサーと言っても、世の中にはいろいろと存在する。高い趣味性の持ち主であるこのオーナーには、当然ながら低いレベルのものは渡せない。走る事が大好きな大人が所有するにふさわしい、高品質な外観的仕上と高い動力性能、更には絶対的な安心感が必要になる。

ノーヴィルパーツとは、当時のレース用部品の呼称。高価で高性能、当時の若者のあこがれのパーツだ。このコマンドにも純粋なノーヴルパーツを随所に使う。価格はそれなりにするものの、上質なレプリカを作る上での鉄則だ。高価なロッキード製のブレーキやハブのひとつひとつにも強いこだわりをもって作業する。

また、当時の英国ダンロップ製のバランスドリムも、スチール製のダンロップリムと同じく今では入手の可能性は限りなくゼロに近い。それでも忠実に再現されたレプリカを用意する。少しの形状の差でも、全く意味をなさなくなる。気品の高さがなければレプリカとは言えない。それが大人の趣味としての絶対条件だ。

何も知らない向きには意外に思える事に、こうした海外で製造されるリムは驚くほどに精度が低い。よって、こうしたモノを短時間で効率よく組み上げるにはそれなりの場数を踏む必要がある。神経を集中させ極力無駄を省き高い効率性で挑む。とんでもない精度のモノを、まるで日本製のリムのようにさりげなく仕上る事はそう簡単な事ではないんだ。

しかし、皆さんから見れば、ホイールは単なるホイールであって何の感情も起こらない。

「なんだよ.....只のホイールじゃねえか。」その程度だ。

しかし、作り手にとっては大切な我が子。そのスポークの一本に、小さなニップルのひとつひとつに強い愛情が込められている。「おーっ、イイじゃないか!」と、この凛とした姿が分かる感性の持ち主こそ、高品質に仕上げられたプロダクションレーサーを手中にできるにふさわしい資格の持ち主なんだ。

これは、当時のロッキード社製のブレーキシステム。皆さん大好きなフローティングディスクのはしりだ。1970年代の最先端の純レーシングパーツは、今見ても美しく溜息が出る。皆さんの言う、やれブレンボだ、やれオーリンズだと、現代に於いてそれは純粋に素晴らしいモノに間違いは無い。けれど40年前の当時にもそれらに匹敵するこうした憧れのパーツが存在した。それを今の時代に忠実に再現し、更にはこうした当時の若者達の夢を今一緒になって追いかけてみること・・・。クラシックモーターサイクルでの高い趣味性とは只単に走れば良いのではなく、こうした楽しみ方を言うんだと思う・・・・・。

これが、そのブレーキシステム一式だ。当時のマスターシリンダーは、一体型のタンクを持つ同型のもの。しかし、今回は使い勝手を考慮しアジャスト可能なタイプを取り付けた。ホースの取回しも現代的なものとせず、当時の雰囲気をわざわざ再現する。

当時の英国製ブレーキシステムでは前のブレーキに製動力はない。いつもの話だ。しかし、このプロダクションレーサーのフロントには高い制動力を与えている。マスターシリンダーのサイズもしっかりと握りしろのでるものとした。間違いなくコーナーの進入にワクワクする。そんな設定としてみたんだ。

後のドラムブレーキには、本来こうしたベンチレーターの類は無い。過去の寸法の型を元に忠実に穴を開ける。このパックプレートは結構な厚みがあって、通気口の穴6箇所を開けるにも労力が必要。しかし、プロダクションレーサーとしては欠かせないアクセサリーなんだ。

スチールの板に通気口の大穴と、スクリュー用の小穴を開け切断し、メッキを掛ける。更にメッシュ状の板を同形に切断する。そして、フラットな溝のスクリューは、このベンチレーターに欠かせない。こうして当時の雰囲気を踏襲する。小さな事ではあるけれど、ここも大切にしている私のこだわりだ。

電装系の仕事も、大切な私の仕事。どんなに裏側のモノにでも、危険な匂いを見つけ出す。当時のスイッチの類は殆どがかしめてあって分解を拒んでいる。5年や10年ならそうであっても、40年も経ったものをそのまま使うのか?意地でも分解し中を確かめる。こうしたスイッチの英国車を皆さんは大金をはたいて買っていると知るべきだ。

徹底的に調べ上げ、時には配線をやり直し、時には半田もやり直す。どんな場合も電流が流れる事が必要なんだ。電気の部品はウソは言わない。流れるのか?流れないのか?ふたつにひとつ。誰が見ても分かる話なんだ。

このコマンドには、出力を上げた充電系統にモディファイする。通常の発電能力の40%程度高め、余裕を持ったものにする。もちろん標準の能力でも走れる。スリル感を含めて楽しくさえある。個人的には大好きな部類だ。けれど、忙しいこのオーナーには余裕を持った安定感を授けたい。セルモーターのないコマンドに十二分な性能を与えた。

更にМFバッテリーを使うためにレギュレータ&レクチファイアーを現代的なモノとする。高い制御性能により可能なこのシステムは、車体にも優しい働きをする。場所を吟味しプレートを製作ししっかりと固定する。

さりげなくある布製のハーネスが皆さんに見えるだろうか?なんでもないこの布製のハーネスも私が大切にしている小道具だ。当時のままに再現する。黒いビニールに巻かれた配線では胸を張って良い仕事をしたと言えはしない。誰が見ても納得できるモノ。それが高いレベルの仕事だと言える。更に、配線にはいろいろな色が有る。回路毎に決まっている。それも絶対に適当な色を使わない。どんな素人さんが配線図片手に追いかけても分かるように仕上ておく。それも高いレベルの仕事と言えるんだ。

本来、プロダクションレーサーにはアマル社製のGPキャブレターがつく。しかし、公道でツーリングを楽しむのにそれはない。始動性もよく安定したモノが必須。本来コマンドの750には、口径が30ミリが標準だ。私も通常のモデルであれば楽しく走れる30ミリを迷わず選択する。しかし、今回のエンジンには圧縮比やリフト量の多いカムなどを中心に高い性能を持たせている。よってコンパット用の932を基本に各部を組み替えて使用する。

そしてエアークリーナーなど、そんな甘っちょろいものはない。ベロシティスタックがズドーンと構える。これがプロダクションレーサーの正しい景色だ。雨も風も何でも入り放題。そんな極端さがこのモーターサイクルには似合うんだ。

プロダクションレーサーとして製作した各種のブラケットや、標準の小物をまとめて塗装する。モーターサイクルの部品の数は多い。小物の数も結構になる。ひとつひとつ丹念に下地処理をし、下塗り、中塗り、上塗りをする。

オイルタンクも、このように中を洗浄した後、ペイントする。本来プロダクションレーサーには、このタンクは使われていない。前期では、ファストバックと同様に四角いもの、後期のものには弁当箱のようなこじんまりとしたものが前部に載る。よって邪魔な部分をカットして再び溶接し、使えるように加工する。

塗装の終わったフレームにエンジンを戻した。ここで気をつけている事は、薄く下地がはっきりと残る塗料を使うこと。のっぺりとしたフレームでは色気も何も無くなってしまう。パイプや鋳鉄の肌目が残ってこそのクラシックモーターサイクルではないだろうか?

先程紹介した後のブレーキのパネルにも、こうして丹念に塗装をする。この辺りは油や汚れが激しく付着する。けれど、うちで使う塗料は強い。優れた上塗りの塗料を使う故に、ガソリンにも紫外線にもかなり強い。石油化学製品の進歩の恩恵を受けるべきところではしっかりと受けたいと思う。

外装の塗装も丹念に下地処理をした後、塗り込んで行く。塗装の仕事は90パーセントが下地処理に費やされる。ガンを持って塗る時間など、それに比べればあっという間と言える。けれど、どちらも真剣に真面目に立ち向かわなければ良いモノは生まれない。一瞬たりとも気が抜けない塗装の仕事。これもまた、やりがいのある仕事と言える。

サイドパネルとペトロールタンクにはロゴが入る。今回はオーナーの希望でシルバー色とした。プロダクションレーサーと言えばキャナリーイエローが定番だ。しかし、それは誤解と言いたい。こうしたファイバー製品には必ず最初にゲルコートと呼ばれる樹脂を型の最初に塗りつける。その後ポリエステル樹脂とガラス繊維を積層する。その最初の樹脂がゲルコート。それがプロダクションレーサーの場合イエローだ。その当時も、レースに出るために受け取った顧客は想い想いの色に塗る。ある者はチームカラーにし、ある者はスポンサーカラーにした。そのキャンパスがイエローだと言う事。よって赤でも青でも好きな色に塗ればいい。イエローだけが正しいなんてお門違い。自由に塗る、それが正しいプロダクションレーサーの使い方なんだ。

余りにも行った作業が多過ぎて、ここに書いた事はほんの一例に過ぎない。本気でこの手のマシンを作ることなど容易くは無い。それだけに、人一倍このマシンに込める思い入れは強い。

1970年代初頭にヨーロッパ各地のサーキット疾走していたレーサーの実際を、今の時代に味わってみたい。オーナーの強い思いが私には如実に分かる。スロットルを捻り頭を低くし、足でマシンをホールドし、身体をスクリーンの中に押し込んで、弾丸のように立ち上がって行く姿を、必ず彼に味あわせてやる!

今日、新規検査も終え彼のマシンが日本の地を走る事が許された。

これから、恒例の試運転に向け最後の仕上げに取り掛かろうと思っている・・・・・

試運転の状況はコチラ。

車体の基本的な構成が完成し、これからプロダクションレーサーとしての作業が始まる。ひと口にプロダクションレーサーと言っても、世の中にはいろいろと存在する。高い趣味性の持ち主であるこのオーナーには、当然ながら低いレベルのものは渡せない。走る事が大好きな大人が所有するにふさわしい、高品質な外観的仕上と高い動力性能、更には絶対的な安心感が必要になる。

ノーヴィルパーツとは、当時のレース用部品の呼称。高価で高性能、当時の若者のあこがれのパーツだ。このコマンドにも純粋なノーヴルパーツを随所に使う。価格はそれなりにするものの、上質なレプリカを作る上での鉄則だ。高価なロッキード製のブレーキやハブのひとつひとつにも強いこだわりをもって作業する。

また、当時の英国ダンロップ製のバランスドリムも、スチール製のダンロップリムと同じく今では入手の可能性は限りなくゼロに近い。それでも忠実に再現されたレプリカを用意する。少しの形状の差でも、全く意味をなさなくなる。気品の高さがなければレプリカとは言えない。それが大人の趣味としての絶対条件だ。

何も知らない向きには意外に思える事に、こうした海外で製造されるリムは驚くほどに精度が低い。よって、こうしたモノを短時間で効率よく組み上げるにはそれなりの場数を踏む必要がある。神経を集中させ極力無駄を省き高い効率性で挑む。とんでもない精度のモノを、まるで日本製のリムのようにさりげなく仕上る事はそう簡単な事ではないんだ。

しかし、皆さんから見れば、ホイールは単なるホイールであって何の感情も起こらない。

「なんだよ.....只のホイールじゃねえか。」その程度だ。

しかし、作り手にとっては大切な我が子。そのスポークの一本に、小さなニップルのひとつひとつに強い愛情が込められている。「おーっ、イイじゃないか!」と、この凛とした姿が分かる感性の持ち主こそ、高品質に仕上げられたプロダクションレーサーを手中にできるにふさわしい資格の持ち主なんだ。

これは、当時のロッキード社製のブレーキシステム。皆さん大好きなフローティングディスクのはしりだ。1970年代の最先端の純レーシングパーツは、今見ても美しく溜息が出る。皆さんの言う、やれブレンボだ、やれオーリンズだと、現代に於いてそれは純粋に素晴らしいモノに間違いは無い。けれど40年前の当時にもそれらに匹敵するこうした憧れのパーツが存在した。それを今の時代に忠実に再現し、更にはこうした当時の若者達の夢を今一緒になって追いかけてみること・・・。クラシックモーターサイクルでの高い趣味性とは只単に走れば良いのではなく、こうした楽しみ方を言うんだと思う・・・・・。

これが、そのブレーキシステム一式だ。当時のマスターシリンダーは、一体型のタンクを持つ同型のもの。しかし、今回は使い勝手を考慮しアジャスト可能なタイプを取り付けた。ホースの取回しも現代的なものとせず、当時の雰囲気をわざわざ再現する。

当時の英国製ブレーキシステムでは前のブレーキに製動力はない。いつもの話だ。しかし、このプロダクションレーサーのフロントには高い制動力を与えている。マスターシリンダーのサイズもしっかりと握りしろのでるものとした。間違いなくコーナーの進入にワクワクする。そんな設定としてみたんだ。

後のドラムブレーキには、本来こうしたベンチレーターの類は無い。過去の寸法の型を元に忠実に穴を開ける。このパックプレートは結構な厚みがあって、通気口の穴6箇所を開けるにも労力が必要。しかし、プロダクションレーサーとしては欠かせないアクセサリーなんだ。

スチールの板に通気口の大穴と、スクリュー用の小穴を開け切断し、メッキを掛ける。更にメッシュ状の板を同形に切断する。そして、フラットな溝のスクリューは、このベンチレーターに欠かせない。こうして当時の雰囲気を踏襲する。小さな事ではあるけれど、ここも大切にしている私のこだわりだ。

電装系の仕事も、大切な私の仕事。どんなに裏側のモノにでも、危険な匂いを見つけ出す。当時のスイッチの類は殆どがかしめてあって分解を拒んでいる。5年や10年ならそうであっても、40年も経ったものをそのまま使うのか?意地でも分解し中を確かめる。こうしたスイッチの英国車を皆さんは大金をはたいて買っていると知るべきだ。

徹底的に調べ上げ、時には配線をやり直し、時には半田もやり直す。どんな場合も電流が流れる事が必要なんだ。電気の部品はウソは言わない。流れるのか?流れないのか?ふたつにひとつ。誰が見ても分かる話なんだ。

このコマンドには、出力を上げた充電系統にモディファイする。通常の発電能力の40%程度高め、余裕を持ったものにする。もちろん標準の能力でも走れる。スリル感を含めて楽しくさえある。個人的には大好きな部類だ。けれど、忙しいこのオーナーには余裕を持った安定感を授けたい。セルモーターのないコマンドに十二分な性能を与えた。

更にМFバッテリーを使うためにレギュレータ&レクチファイアーを現代的なモノとする。高い制御性能により可能なこのシステムは、車体にも優しい働きをする。場所を吟味しプレートを製作ししっかりと固定する。

さりげなくある布製のハーネスが皆さんに見えるだろうか?なんでもないこの布製のハーネスも私が大切にしている小道具だ。当時のままに再現する。黒いビニールに巻かれた配線では胸を張って良い仕事をしたと言えはしない。誰が見ても納得できるモノ。それが高いレベルの仕事だと言える。更に、配線にはいろいろな色が有る。回路毎に決まっている。それも絶対に適当な色を使わない。どんな素人さんが配線図片手に追いかけても分かるように仕上ておく。それも高いレベルの仕事と言えるんだ。

本来、プロダクションレーサーにはアマル社製のGPキャブレターがつく。しかし、公道でツーリングを楽しむのにそれはない。始動性もよく安定したモノが必須。本来コマンドの750には、口径が30ミリが標準だ。私も通常のモデルであれば楽しく走れる30ミリを迷わず選択する。しかし、今回のエンジンには圧縮比やリフト量の多いカムなどを中心に高い性能を持たせている。よってコンパット用の932を基本に各部を組み替えて使用する。

そしてエアークリーナーなど、そんな甘っちょろいものはない。ベロシティスタックがズドーンと構える。これがプロダクションレーサーの正しい景色だ。雨も風も何でも入り放題。そんな極端さがこのモーターサイクルには似合うんだ。

プロダクションレーサーとして製作した各種のブラケットや、標準の小物をまとめて塗装する。モーターサイクルの部品の数は多い。小物の数も結構になる。ひとつひとつ丹念に下地処理をし、下塗り、中塗り、上塗りをする。

オイルタンクも、このように中を洗浄した後、ペイントする。本来プロダクションレーサーには、このタンクは使われていない。前期では、ファストバックと同様に四角いもの、後期のものには弁当箱のようなこじんまりとしたものが前部に載る。よって邪魔な部分をカットして再び溶接し、使えるように加工する。

塗装の終わったフレームにエンジンを戻した。ここで気をつけている事は、薄く下地がはっきりと残る塗料を使うこと。のっぺりとしたフレームでは色気も何も無くなってしまう。パイプや鋳鉄の肌目が残ってこそのクラシックモーターサイクルではないだろうか?

先程紹介した後のブレーキのパネルにも、こうして丹念に塗装をする。この辺りは油や汚れが激しく付着する。けれど、うちで使う塗料は強い。優れた上塗りの塗料を使う故に、ガソリンにも紫外線にもかなり強い。石油化学製品の進歩の恩恵を受けるべきところではしっかりと受けたいと思う。

外装の塗装も丹念に下地処理をした後、塗り込んで行く。塗装の仕事は90パーセントが下地処理に費やされる。ガンを持って塗る時間など、それに比べればあっという間と言える。けれど、どちらも真剣に真面目に立ち向かわなければ良いモノは生まれない。一瞬たりとも気が抜けない塗装の仕事。これもまた、やりがいのある仕事と言える。

サイドパネルとペトロールタンクにはロゴが入る。今回はオーナーの希望でシルバー色とした。プロダクションレーサーと言えばキャナリーイエローが定番だ。しかし、それは誤解と言いたい。こうしたファイバー製品には必ず最初にゲルコートと呼ばれる樹脂を型の最初に塗りつける。その後ポリエステル樹脂とガラス繊維を積層する。その最初の樹脂がゲルコート。それがプロダクションレーサーの場合イエローだ。その当時も、レースに出るために受け取った顧客は想い想いの色に塗る。ある者はチームカラーにし、ある者はスポンサーカラーにした。そのキャンパスがイエローだと言う事。よって赤でも青でも好きな色に塗ればいい。イエローだけが正しいなんてお門違い。自由に塗る、それが正しいプロダクションレーサーの使い方なんだ。

余りにも行った作業が多過ぎて、ここに書いた事はほんの一例に過ぎない。本気でこの手のマシンを作ることなど容易くは無い。それだけに、人一倍このマシンに込める思い入れは強い。

1970年代初頭にヨーロッパ各地のサーキット疾走していたレーサーの実際を、今の時代に味わってみたい。オーナーの強い思いが私には如実に分かる。スロットルを捻り頭を低くし、足でマシンをホールドし、身体をスクリーンの中に押し込んで、弾丸のように立ち上がって行く姿を、必ず彼に味あわせてやる!

今日、新規検査も終え彼のマシンが日本の地を走る事が許された。

これから、恒例の試運転に向け最後の仕上げに取り掛かろうと思っている・・・・・

試運転の状況はコチラ。

Posted by nunobiki_classics at

23:32

│作業完成報告 ノートン編

2012年11月17日

クラシックスなものが大好きなあの人のコマンド その2

こうして見ると、コマンドの構造が良く分かる。お互いが独立した動力源となるエンジンと、右下にあるギアボックス。それをつなぐ黒いエンジンマウントに直接取り付けられたスイングアーム。

他の英国車にはない、一連のものがコマンド最大のアイデンティティー。

ノートンヴィリヤーズ社の経営を10年間は先延ばしにした優れたシステムと言える。

写真は前方のマウント部のラバーの各部品達だ。上が取り外したもの。下がこれから入れるものだ。

最近では後の調整が安易に行えるアジャスト式のものを取り付ける事が常となってきた。

しかし、私のコマンドでは、未だにシムで調節するスタンダードを踏襲し続けている。

写真は他車のものだが、酷いモノになるとこうなる。ラバーも変形硬化し、調整用のシムも錆びるどころか朽ち果てている。更にここには大切な樹脂製の緩衝材があるが、それも変質と振動によって崩れ去っている。

作業は、事細かな処理と経験を加味し適切な整備を心がける。コマンドの上質且つ感動的な走りを実現する為の核となる部分だからだ。走る事が好きな彼の為に、他にはない楽しいコマンドの走りを体験してもらうために、絶対に一味違う上質さを加えてやる.....そうずっと思っている。

これは、スイングアームの軸受け部分。長年の使用で摩耗変形し、隙間が歪に出来ている。

只軸受けを交換するだけの単純そうな作業だが、ここも新品を単純交換するだけの仕事は通用しない。

修正、調整或は作り直してまでやり抜くべきところ。きつすぎても緩すぎてもいけない、手抜きは出来ない部分なんだ。アイソラスティックと並んで丹精込めて作業するべきところなんだと心に留めていて欲しい。

そうして納得の状態とし、取り付けたスイングアームを後方から見る。

クラシックカーの世界では、こうして完成後に見えなくなる部分を真面目な仕事でやり抜く事。

これが大切だ。中央下部に見えるのがセンタースタンド。

このセンタースタンドの事を皆さんは一度でも気に掛けた事があるだろうか?答えはノーだ。あって当たり前のものでしかない。

だが、半世紀前に造られた英国車ではスタンドの類は頻繁に壊れるものなんだと知って欲しい。

写真の右側がスタンドを立てている時の当り部分だ。変形摩耗しているのが見える。それを受けるスタンド側も同じように摩耗変形しているんだ。

こうなると、車体を立てても高さがでない。最悪の場合立たなくなるわけだ。そして、左側にある変形摩耗した部分は、走行時、スタンドをたたんでいる時に当る部分。コマンドの強大なバイブレーションと走行時の振動等によってここまでになる。

下が作業中のその部分。上がその以前の部分。ここで、これだけの違いがあると、かなりの影響があると誰にでも分かる。現代のバイクでは、スタンドの摩耗変形など皆無かもしれない。ドーンと乱暴に扱う事が格好いいなんてそんな馬鹿なシーンも当たり前の如く見受けられる。

こうして、溶接肉盛りに修正をして、本来の姿にもどしてやる。そうすると、素晴らしく使いやすくなる。

スタンドとはいわゆるテコの原理だ。少しの寸法の違いが大きな力の差を生む。非力な人には、大切な事だと言えよう。

そして、これら750ccモデルでは元々スタンド自体の剛性が低く、ねじれが頻繁に起こる。踏んで折れてしまう事もざらにある。よって彼のものには補強を入れて剛性を上げている。傍から見て分からぬような配慮もした。

スタンドの軸受けのカラーやボルト類も一新して将来の使用に対処した。

英国車とは壊れやすいもの。スタンドを立てる時にもゆっくりと静かに行う。スタンドをたたむときにもそーってしてやる。何時の時にも、優しい扱いをしてやる。それが英国車乗りの鉄則だ。

そして、フロントフォークの作業に入る。これも、届いたパーツをそのまま組んでもダメなものの代表格だ。

過去に蓄積した様々なノウハウを込めて作業する。分かる人なら分かるだろう。この時代にこれほどまで構造を持っていると言う事を。今の時代の基礎を築いたフロントフォークの名品「ロードホルダー」。現行車だけが最先端などとは無知の証。知っていて損はない。

プロダクションレーサーを造る場合、部品を注文するだけでは完成などできない。こうして、各種の部品を造らなければならない。手間のかかる工程も、他のコマンドにはない満足感としてオーナーに届けたいと思う。

これは、スタンチォンの上部に取り付けるカラ―。本来、多くのアロイ(合金)パーツは英国車には似合わない。しかし、当時の最先端としてノーヴィルパーツにそれが採用されていたプロダクションレーサーでは、唯一似合う。ダンパーのカートリッジやトップのキャップなど幾つものパーツをオプションで開発した。マンクスの時代では、とにかく何でも取り外す。不要なものは取り付けない事で軽量化を果たした。コマンドではアロイ製パーツで更にそれを求めた。こうした違う手法の変遷に興味が尽きない。そして、イタリア車と対等に戦い、そしてメードインジャパンに歯が立たず、やがて葬られていく。そうした時代の証が、こうしたアロイパーツに込められているんだと思ったりすると2倍楽しくなる。それが英国車のロマンなのかなと、当時のパーツを手にしながら、私は思っていますよ.....

こうして完成した2本のフォーク。当時ではめずらしく常に車体に対する最先端の意識と技術を持っていたのがこのノートンビリヤーズ社だ。先のマンクス系のフェザーベットフレームにこのロードホルダーフロントフォーク。遂に訪れた750ccの大排気量時代に対応したアイソラスティックマウントシステム。それらがノートン社の最先端技術の証。

だが、面白い事にそのレース活動の功績と本業の業績とはかけ離れている。ノートン好きの私ですらコマンドまでの一連の市販車には大きな魅力のある車種を見つける事は難しい。レース活動ばかりして市販車の販売には実績が伴わない。遊んでばかりいて、つまらない仕事は好きじゃなかった!そんな我がままで子供のような会社、それがノートンビリヤーズ社の実態。面白いメーカーだったんだ.....

これは、ヘッドステディーと言われる三つ目のマウント部分だ。手に持っているのが750ccのスタンダード。装着しているものがノーヴィルパーツのスペシャルだ。これは振動的な対応以上にスイングアームのよじれに寄与している。こいつがダメになると、途端によじれる。因みにこいつを外して走ってみるといい。走りだした途端に直ぐにその機能が分かるはずだ。

これは、エキゾーストシステム一式の位置合わせをしているところだ。プロダクションレーサーのそれは、ロードスター等とは違い車体にぴったりと寄り添い出っ張らないファストバック系のスタイルをしている。前方から見ると全く外に張り出さない。その位置関係が絶妙であり、プロダクションレーサー最大のこだわりの部分となる。

だが、英国製部品をなめてはいけない。これが、箱から出してそのまま取り付けた位置だ!

まさにメードインジャパンでは信じらけない光景。

「これで顧客に渡せるか?渡せんだろう!!」.....さすがの私もそう思う。

そして、これだけじゃない。全ての英国製部品にこうした事実があるわけなんだ。

バーナーを片手に炙りだし、適切な位置に合わせて行く。こうして少しずつプロダクションレーサーの美しさを造り上げて行くわけだ。

けれど、元々のプロダクションレーサーでもここまで均等ではなく相当に適当だ。現代のバイクのように必ず対照であるという理屈は、当時にはない。特に英国車では、エンジンやペダルなどの左右に大きな違いがある。よって、左右のものが結構非対称であるのが英国車の常識だと理解して欲しい。今ではこうだろう?と断言できるものでも正反対に取り付けられていたりする。ずっと奥深くこの英国車の世界に入り込むとそこがまた楽しめるポイントとして微笑ましくなってくるんだ。

なので、彼のこのエキゾーストシステムのすっきりした感じは、少し揃え過ぎたかな?と言えなくもない。

その後、クロームメッキをかけて仕上げた。

Posted by nunobiki_classics at

16:06

│作業完成報告 ノートン編

2012年11月10日

クラシックなものが大好きなあの人のコマンド その1

クラシックなものが大好きなナイスミドルのオーナー。

モノにこだわりを持つ感性豊かな彼の為に、精一杯の仕事をしてみた。

これは、1972年にデリバリーが始まった当時のノートンコマンド プロダクションレーサー。

皆さんご存じのイタリアはドゥカティのワークスレーサーと双璧をなしたブリティッシュの誇る名機だ。

ノートンマンクスの後継機と言えば分かるだろう。

1971年からスラクストンの小さな専用工場で製作を開始した競技車両。

その台数は100台強と言われてはいるが、実際には不明というのが正しい。

これは、初期のもので後期のものとサイレンサーやオイルタンクなどに違いがある。

当時も高価であったノートンの、更にその憧れとしてマニアの垂涎の的となった。

今回のオーナーは、そんなノートンコマンド プロダクションレーサーに強い憧れをもつ素敵な男性。

もとは大学のラグビー部で腕を鳴らし、今は古いモーターサイクルをこよなく愛している。

彼がコマンドを走らせる時が来るまで、皆さんと共に見て行きたいと思いますよ.....

神戸税関で、いつものように通関手続きを終え、こうして私の愛車シボレーK1500で店に持ち帰った。

開梱する時はいつも、胸がときめくんだ。

これが、神戸港に到着し始めて店に降ろした時の彼のコマンド。

1971年製のロードスターマークⅡだ。

フロントのドラムブレーキと、シルバーのバレルが粋なモデルだ。

今回の車両は、程度も素晴らしく良く優等生だ。

このままのロードスターで仕上げて乗るのが良いと彼に勧めた。

しかし.....

「僕は、プロダクションレーサーで走りたいんです!」

「ロードスターも味があるよ....」

「いえっ、プロダクションレーサーのスタイルとポジションが最高に良いんです!!」

彼は隕石より固い頑固者、私の話に耳も貸さない。

しかし、そんなこだわり抜いた心意気が今の時代に嬉しいじゃないか!

そして、その日からプロダクションレーサー製作への道が始まった.....

分解していくと当初の見解通りモノが良い。

フレームから何から余計な仕事がされていない。

古いこうしたクラシックモーターサイクルでは、いろんな者がいろいろとやってくれる。

的を外した作業を随分としてくれるものだ。しかし、こいつは良い。

これから一生所有していく車両としてベストな選択だった。

そうは言っても、今時のバイクじゃない。このまま洗車して乗ろうなんてモノを知らなさ過ぎる。

造られてから41年。このエンジンの基本設計から63年の月日が経つ。

各部をくまなく調べ上げる事は、至極当然の事だ。

ギアボックスも、プライマリーチェーンケースも、全て調べる。

開けて行くとおおよそ、どんな状況で使われて来たか分かる。

やはり、こいつは良い部類だ....

ギアボックスのケースごとエンジンマウント一式を降ろした。

スイングアームや、マウントのラバーもまとめて外す。

ここは、コマンドの大切な部分。しっかりと仕事をするべき箇所だ。

そして、車両の各部の状態、彼の希望と性格、最終的な予算。

これらを合わせて、彼のコマンドの最終的な指針を決めた。

・この状態であれば、この車体の経歴を大切に残すべきだ。

・当時のプロダクションレーサーの基本スタイルと味を再現しよう。

・品の良い、的を得た、質の高いものにするべきだ。

こうして彼のプロダクションレーサーレプリカへの道が始まった.....

早速エンジンから作業に取り掛かる。

ケースを割り、洗浄、点検、仕上げの済んだクランクシャフトだ。

三者を締結する疲労の進んだ炭素鋼のボルトやナットも新しいモノとしている。

コネクティングロッドの嵌るジャーナル部は、エンジンの性能を決める重要な部分。

今回は幸運にも軽いラッピングで処理できた。

スタンダードのサイズで抑えたと言う事は、後世に残すべき価値ある車両には有益な事なんだ。

そこに嵌るのが、このコネクティングロッドのシェル。皆さんの言うメタルだ。

これは新車時のもので、サイズは当然スタンダード。

表面処理されるホワイトメタルに変色はあるものの、焼き付きも無く良い管理がされていたことが分かる。

これら新しいシェルもワンセットごとにクリアランスを測りベストな位置を捜した。

クランクシャフトの振れ。これは大切だ。当然無いに越した事はない。

しかし、現実にはそうはいかない。振れが大き過ぎて使えないものもある。

このクランクシャフトは、私の経験するモノの中で最良の部類に仕上げた。

内も外もほぼゼロに抑えた。この程度のダイヤルゲージで測る上で、これ以上の結果はない。

この事が、それでなくても強大な振動を発するコマンドにとって大切な事になるんだ。

そのクランクシャフトをケースに収めた。

支えるベアリングは、強度充分なローラータイプを組み込んでいる。

今回のエンジンの答えはここで決まっている。走らせる時が待ち遠しい.....

カムシャフトには、低速も粘り、上まで廻る私の愛車と同じものを使用した。

バルブのリフト量もかなり増えるので、ピストンヘッドとの干渉には注意する。

詰め込むガスの量が相当多くなるので燃料の消費が気になるところだ。

しかし、私の愛車では良い時で28km/L 悪い時にでも25km/Lは確保している。

全ての面で、公道で走るプロダクションレーサーに最もふさわしいものとした。

交換したピストンがこれだ。

先の写真にもある当時のスタンダードのピストンでは、スタイル的に白煙や熱ダレが顕著に出る。

それに加え、シリンダーの摩耗の度合いからワンサイズ上げることにした。

そして、ここにあるピストンリング。これを侮ってはいけない。

例えば、どんな高価なピストンでもこのリングが予定通りの仕事をしなければまともに走れない。

更に、各部の隙間を逐一確認し修正する。

新品であろうが、再使用であろうが、このリングの動きを妨げている要素は取り除く。メカとしての鉄則だ。

只の輪っかだと思うこと無かれ、これがエンジンの生命線と言っても過言じゃないんだ。

いつも言ってるシリンダヘッドにあるバルブ廻りの大切さ。手の抜けないバルブの密着性の確保。

今回も、バルブ、ガイド、スプリングを交換した。バルブシートのカットや擦り合わせも当然の事。

エンジンの中でも疲労が最も早いバルブガイドの摩耗。

今回のガイドには、耐摩耗性の高い鋳鉄製を選んだ。