2019年12月26日

1975 NORTON COMMANDO 850 Mk3 Roadster プチ報告その5

販売用のコマンド850MarkⅢの整備、皆さんに見つからない様にこっそりと地味に進めていますよ・・・今回は、車体の完成を目指し、様々なパートを締結するボルト&ナットの最終確認をしています。

で、コマンドはイタリアのドゥカティのパンタ以降のようにエンジンがなければ車体が立たない。なのでクランクシャフト側の作業も同時に進めます。洗浄したケースに取り付けられるスタッドボルトにもいろいろとこだわりが・・・

私の整備では事ある毎にボルトの大切さを謳っていますね・・・このワンセットのボルト&ナット・・・これはノートン系エンジンでのひとつの顔、美景のひとつなんです。専用のモノとなっていてワッシャーに至るまでこれでなければなりません(年式で若干の違いあります)・・・そしてこの美景もエンジンを搭載して完成すると前のアイソラスティックに隠れて全く見えなくなる・・・それでもこだわる、それが通なんです。

これはコマンドの要、エンジンプレート部分です。ここには車体と、スイングアームと、クランクケースと、センタースタンドと、多くの主要部品が集結します。なので見た目では分からないこだわりの整備もある訳です・・・

で、こうしたボルト、ナット&ワッシャーにも強いこだわりがある訳です。その辺で売っているモノ入れた日にぁ「あんた、最低ね・・・」 コマンド好きのお高いお嬢様に嫌われます・・・

フロントのアクスル辺りも御覧のように正統派でビシッと決めます・・・

そして、リア廻りのリアショックアブソーバーも新しく新調しました。下には塗装を終えたMarkⅢ用のスイングアームが控えます・・・で、よく御覧ください、このショックを取り付ける3/8インチ径の上下のボルト達を・・・小さくて分かりにくいですが、ピシッ!っと完成度高く鎮座しております・・・「ボルトにナットって言われても・・・」 そうよなぁ・・・普通の人には分からないよなぁ、こんちくしょう!では・・・松枝

Posted by nunobiki_classics at

21:29

│作業中車両のプチ報告

2019年12月25日

1965 TRIUMPH T120R プチ報告その3

幾ばかりか時は流れ早くも今宵はXmasとなりました・・・遅れに遅れておりますがAさんのボンネヴィルの作業、ちらっとプチ報告です。

車体とはメインのフレームにシートレールにサスペンション、更には細々としたパーツが結構あります。そして、半世紀以上も使われている車体ではいろいろと曲がってリ折れたり無くなったりするわけです。写真見て分かりますか?・・・後ろに乗るパッセンジャー用のフットレスト。可哀想なくらいだらーんと曲がり垂れさがっています・・・

これでは足は置けません。で、取り外そうとするもののネジが固着し全く外れません(ここは良くあります)。で、最終手段、こうして過熱します・・・

こうして赤めてやれば緩んでくれる・・・更に大切なオリジナルのボルトを傷つけなくて済む・・・

上下方向のみならず前後方向にもこんなに曲がってしまってます・・・

これもバーナーで赤めて修正して・・・後は溶接で肉盛りして上下方向の角度調整します。

これは車体を上から見たところ、メインのフットレストもあっちゃこっちゃに曲がりまくってますね・・・悲しい。

これも固い鉄で出来ているのでこうして炙ります・・・

赤めてしんなりと修正していく・・・乱暴にやってはいけないのです・・・

トライアンフの隠れた美景であるセンタースタンドの先っちょ。しかし、悲しいかな曲がってだらーんとなっているので直します。

で、カバーを取り付けて位置確認。右のメインフットレストも絶妙なクリアランスに・・・

左側もピッタリですね、元々トライアンフ社ではこうした隙間を狭く造るのが好きなんです。だから、こうしてシャン!と造ってやると当時の雰囲気が出せる訳です・・・(最後に塗装すると良くなりますよ)。

だらりと左後ろを向いていたスタンドの先っちょも車体の進行方向に対してちゃんと直角に修正・・・こうしてAさんが直接触れる大切な場所の修正を終えました。トラ君良かったね・・・

で、「何してんの?・・・」これはフットレストのラバーを取り外そうと、ヒートガンで優しく過熱中・・・

「古いのだったら切って捨てりゃぁいいじゃないの・・・」 違うんです、このラバー見て下さい。この時の生み出す美しさ、こうした歴史を継承する事はとっても大切、絶対再使用したいのでちぎれないように外すんですよ・・・

で、次はエンジン降ろして、タイヤ外して、前後のサスペンション取り外して・・・で、フレームの塗装をするのかしないのか?・・・考えたいと思います。では・・・松枝

Posted by nunobiki_classics at

21:10

│作業中車両のプチ報告

2019年12月21日

1958NORTON DOMINATOR 長野県Tさんプチ報告その11

その8で話したように、この88にはクワイフ社製の5スピードギアボックスがおごられている。

各ギア間の減速比の差が小さくなり、今まで苦労していた登坂路もすいすいと登れる魔法の箱だ・・・只、もろ手を挙げて喜んではイケない。ギアが一段増えただけに留まらず、その操作は頻繁になり動きも激しさを増す・・・

これを皆さんが操作しているシフトチェンジシステムの側から考えてみよう・・・左側の丸いモノがその直接のシャフトだ。モノは「てこの原理」を応用し本来大きな力が必要な場合でも適切な力で操作できるように設計される。人間に優しいモノ作りだ・・・

ところが、される側から言えば、力が局部的に強くかかり摩耗は進む事になる。更に操作の速度が増す度にその負荷はどんどん大きくなっていく、機械にとっては辛いったらありゃしない劣勢な状態を強いられる訳だ。

そうした事もあって、こうした接続部分にはクサビやスプライン加工などのズレ防止の細工が必ずある・・・(写真はトライアンフの例)更に、レバー比を変更しストロークを換えるなどするリアセットの場合はその傾向は顕著になり各軸受けにそれ以上の負荷がかかる・・・

取り外したレバーを良く見て欲しい・・・何となくおかしくないかい?・・・

分かるわね、この意味が?・・・私の目が点になった事は言わなくても分かるだろう・・・

新たなレバーを用意し組み付ける。これが正常な状態で双方がスプライン加工によってガッチリと固定されているのが分かる・・・なんと言うのか、なんの取っ掛かりもないのにボルトとナットで締め付けようとする発想の根拠が私には分からない・・・こんな程度の意識しかないこの整備に私はもうがっかりだ・・・

一般人が始動する時、必ずスターターレバーが必要だ・・・ところがこれってなんだ?これでエンジンかけろと言うのか?・・・

これは88用のレバーを途中でカットしヤマハのSR用ホールディング部分を途中から溶接してつけたようだ。で、危険なのはその角度と更には軸の固定に使うボルトだ。

下にあるモノが着けてあったボルト&ナット、上にあるモノが正規のボルト、ここには非常に強い力が加わるので専用のモノとなり、粘りや強度と言った材質そのものが違う、こここそが問題だ。

ヤマハのレバーにアセチレンで熱を加え曲げる。同じようにノートンの切り取られたベース部分にも大きく曲げ加工する・・・

あらネジに換えられていた理由はメネジをつぶした事。それによって両側からボルト&ナットで締めたという話だが、そんな事で私が納得すると思うのか?意地でも本来のボルトを使えるようにヘリサート加工してやる・・・

ノートン系のマニアにとって密かな美景が幾つかあって、このスターターレバーのボルトとワッシャーもそのひとつ (ラウンドしたボルトのヘッド及びワッシャーが大切)。 「・・・やっぱり、これだよな・・・」と、うなずいたなら貴方もノートン系の通だ・・・

これが修正前・・・

そして、これが修正後だ・・・「なんだよ、今日はキックペダルかよ・・・大げさだなぁ・・・」 君達の顔にはそう書いてある・・・しかし、ブリティシュのエンジン始動とはひとつの儀式だ。現行車にはない事前の操作を行い、自分の足でエンジンをかける。

それは誰しも神聖で厳かな精神状態で臨む。知らない者にはかける事すら出来ないブリティシュの始動。そんな時に先っちょのひん曲がったレバーで踏むなんて私はお馬鹿さんだと言っているようなものだ・・・

そもそも、モーターサイクルに於いての直角度や平行度は大切だ。ステアリング軸にエンジンマウント軸にスイングアーム軸に前後のホイールのアクスル軸・・・

クランクシャフトにギアボックスのメインシャフトにレイシャフト・・・こうしたモノが全て進行方向に対して直角を維持し全てが平行になっていなければならない。それは静的であっても動的であっても・・・

しかし、車体のみならずエンジンの剛性までもが低いブリティシュの場合、その動的な平行度なんて語れたものじゃない。それでも理想に向かって整備する事は必要で、作業者のやる気次第でその精度はバラバラだ。そんな中でも、小さな存在のスターターレバーとて必ず並行でなければならないんだ。(写真は超低剛性な1960-1962のトライアンフプリユニットモデルのフレーム(笑))

それは何も大きな部分の話だけではなく、ある意味皆さんが直接触れる操作系の各所に於ける方が重要だと言っても過言じゃない。「これっ、何となく走り難いなぁ・・・何となく疲れるよなぁ・・・」

フットレストにハンドルレバーにバックミラーに至るまで・・・どれもこれも皆さんにとっては大切で、人間の感覚に逆らうようだと実に不快に感じる。車やトラックといったもののように機能を果たすだけではないモーターサイクルは「心地良さ&幸せ感」を得られなきゃ突然悪評となってしまう・・・

こうしたモノだって大切だよ・・・地味なマスタースイッチでも確実に操作できる事は当たり前であるものの、その位置でさえクラシックモーターサイクルとしての安全性と更には豊かさをも含む。

現行車のようにメーターの間にある方が便利で安全ハンドルロック迄兼ねている。しかしこの世界では、そうでない方が「らしさ」があって幸せになれる、そんな洒落っ気も十分にあったりするんだ・・・(写真はトライアンフ)

「うわー!急にトンネルだーっ・・・」 ライトスイッチひとつとて皆さんや他者の命を脅かす可能性もある。どんな時にでもすぐに、確実に、安全に操作できなきゃイケない。元々古典的で人間工学の及んでいないブリティシュでは極力自分の能力で賄えるスタイルに変更する事も愚策ではない・・・

エンジンやキャブレターなど難しい事をとかくやりたがる皆さん、やるべき事はこうした事が先じゃないか?・・・次に走りに行く前に愛車についているハンドルレバーにバックミラー、フットレストにシフトレバーにブレーキペダル・・・今一度自分の感性に合っているか確認してみよう・・・

突発的な状況に遭遇しても「よっしゃー!」っと、冷静に操作できるモノなのか?今一度、スパナを持って愛車を整備してみようじゃないか・・・それはそもそもクラシックモーターサイクリストの義務でもあり君達の人生をより豊かにする為に有効な事なんだと私は思うんだ・・・

そして、私はこのプチ報告その1で「怒り心頭だ!」っと言った・・・次回はその核心部分の整備に進む。モーターサイクルとは危険な乗り物だと教えてやる・・・松枝

参考に・・・大切なギア変速の話を書いてます。「布引流英国車講座上級者編」 是非ご覧ください→その1、その2、その3、その4

Posted by nunobiki_classics at

12:50

│作業中車両のプチ報告

2019年12月16日

1958NORTON DOMINATOR 長野県Tさんプチ報告その10

88のボアストロークは66x72.6mmで排気量は497ccだ。だが、この88には650SS用のシリンダーが取り付けられボアが68mmの527ccとなっている・・・

エンジンの性能を上げる場合、最も有効な手段が排気量を上げる事だ。で、それはどちらかと言うとトルクの増大に向く。よってトルクの小さな88には有効だ。

スチール製のHビームなコネクティングロッドは美しい。しかし、一般道を走るTさんにはそっちの方向を極めてはいけない・・・

イグニッションシステムも既に無接点式のボイヤー社のモノに交換されている。これは有効な回転域を上げようとするこのエンジンには当然の選択だ。メカニカルな標準のマグネトー点火装置では回転数が上がるにつれ予定通りの仕事は出来なくなる。レースの世界で使わなければ勝てないと言っても過言じゃない・・・そして、一般道でもその恩恵を受ける事が出来る。古いクルマのトラブルの約半数以上はイグニッション系統もの。調整もメンテナンスも何も要らない。いつ始動しようとしてもトラブルは起こらない・・・それはTさんにとってとっても大切な事なんだ・・・無論ルーカス社製のマグネトーはカッコ良いし素敵だ。私個人のモノならマグネトーで走るさ・・・けれど誰もが忙しい社会人・・・さっと乗って次の日は又仕事なんだろ?・・・どちらが良いとは言っていない。自分の技量に合わせて選べばいい・・・それだけの話なんだ。

これは分解前のプライマリー減速装置の状態でレース用として幅40mmのベルトを使っている。只、500㏄クラスに40mmは結構な容量で、ましてや一般道では逆効果だ。そして、その取り付け方が非常にまずい。重いローターがとんでもなく遠い位置にありクランクシャフト上に殆ど乗っていない。それは発電機の装着を想定していない40mm幅に無理矢理取り付けた格好だからだ。細く長ーいスタッドボルトが弱々しくステーターコイルを支えていて怖くて見てられない・・・

そんな遠い場所の発電装置をぐっと寄せてしっかりとクランクシャフト上に移動しよう!・・・で、グレー色のモノが取り寄せた30mm幅のプーリー、左上のブラケットハウジングにはしっかりとした短く中央部に太さのある1/4インチ径のスタッドボルトを、右下には幾種類かのカラーが並ぶ、こられは布引自家製だ・・・

取り付ける場所の感じはこんなだ・・・

すると、ハウジングがベルトの振れに近すぎてダメだ。フライス盤で慎重に必要な分のみ削り取る・・・

そして、寄せて寄せて詰めて計測して結果この位置になる・・・

ノックピンの位置もあるからどこでも可能な訳じゃないが、これ位詰めれば大丈夫だ・・・

ハウジングも取り付けて完成した図。どうだよ、元の時よりも35mmも中に入れたんだぞっ・・・

こうして危険な位置にあった発電機一式が普通の場所?に納まった。高速で回転する軸上ではモノは遠くなる程暴れる傾向になる。こうしてぐっと締まった筋肉のようにコンパクトになる事は末端が長いクランクシャフトを持つブリティシュには大切なんだな・・・松枝

Posted by nunobiki_classics at

21:19

│作業中車両のプチ報告

2019年12月16日

1959 TRIUMPH T110 東京都W様 修理作業 プチ報告その9

電装系

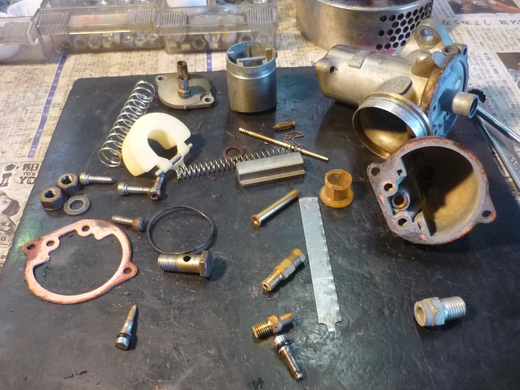

東京都杉並区Wさんのワンテン、キャブレターの分解整備してます。元々この時代はアマル社製389や376などモノブロックが標準。

これは整備中の他車のモノで389。1960年代中盤辺りまでのブリティシュを支えた陰の功労者だ。

しかし、うちに来る前から後のモデルである900/600シリーズ、通称コンセントリックタイプに換えられていて、これが何とも残念だ・・・分解前の状態をみると余りメンテナンスを受けていいない事が明白に分かる、悲しい・・・

見て分からないのが辛いところだけど、電装系統の作業もやってますよ。メインハーネスに充電系統にバッテリーにテール廻り・・・

リアのブレーキなんかも取り付けてスイッチつけてほぼ完成!・・・残すところは、メーターにヘッドライトにハンドル廻り&各ケーブルですね。頑張ります!・・・松枝

東京都杉並区Wさんのワンテン、キャブレターの分解整備してます。元々この時代はアマル社製389や376などモノブロックが標準。

これは整備中の他車のモノで389。1960年代中盤辺りまでのブリティシュを支えた陰の功労者だ。

しかし、うちに来る前から後のモデルである900/600シリーズ、通称コンセントリックタイプに換えられていて、これが何とも残念だ・・・分解前の状態をみると余りメンテナンスを受けていいない事が明白に分かる、悲しい・・・

見て分からないのが辛いところだけど、電装系統の作業もやってますよ。メインハーネスに充電系統にバッテリーにテール廻り・・・

リアのブレーキなんかも取り付けてスイッチつけてほぼ完成!・・・残すところは、メーターにヘッドライトにハンドル廻り&各ケーブルですね。頑張ります!・・・松枝

Posted by nunobiki_classics at

20:03

│作業中車両のプチ報告

2019年12月04日

1959 TRIUMPH T110 東京都W様 修理作業 プチ報告その8

東京都杉並区のWさんのワンテン、塗装終えた後の作業のその続き・・・墨入れしたバッジにパーセルグリッドなんかを取付しています・・・

マッドガード、傷がつかないように慎重に取付します。追突されてぶっ潰れていたテール廻りも復元しましたよ・・・ライセンスプレートにルーカス社製テールランプL564も新しくなりました。

フロント廻りもほぼ完成です。やっとトライアンフらしくなってきましたね。・・・この後、電装系統の作業へと進みます!(汗)・・・松枝

Posted by nunobiki_classics at

22:26

│作業中車両のプチ報告

2019年12月04日

1958NORTON DOMINATOR 長野県Tさんプチ報告その9

予想はしていたが、エンジンにも自己流の整備が多々あって私を悩ませてくれる・・・

一般の自動車整備にレーサーの整備・・・どちらにもそれぞれのセオリーがあり私と同じ整備士が汗水を流して懸命に努力している。特に走行速度域が極端に上がるレーサーの整備では厳しいまでの質の高さが求められる。

レーサーの世界ではメネジを予めヘリサート加工する事は一般的だ。特殊なステンレス鋼製のネジ山はアルミ製の母材とはケタ違いの耐久性を持ち幾度の脱着にも耐える。その加工途中の思考とは、「どうすれば最も有効な状態に仕上げられるか…」なんだ・・・これは私が加工したモノ。穴の奥行きに可能な限り有効なネジ面を作る事が基本。入れるボルトの様々な状況に耐えられるように気を配る。

このネジ面の位置が見えるかい?・・・このエンジンの場合、全ての場所でその位置は違う。手前に数巻あるモノ、中央に数巻あるモノ、奥の奥に数巻あるモノ、何れの場合にも3巻程度である事が特徴だ。ステンレス製のコイルの数巻分の軽量化を狙うなどと私には到底思えない・・・更にこのエンジンは、ほぼ全てのネジ山にヘリサート加工を施しているから厄介だ・・・

私も流石にこれには参った・・・これを直すとなると一旦削り取りアルゴン溶接で肉盛りし改めてヘリサート加工をやり直す事になる。そんな事をほぼ全ての箇所に出来ると思うかい?・・・残念だがこれらには最低限度の修復を施し使えるモノは使う方針とした。

取り付けられるボルトの端面もこのあり様、もうこれは作業者の性格の問題だ。皆さんが自分の愛車にこんな汚い仕事をされたらと想像してみてくれ・・・

これはブリーザーの取り出し口だが、インチネジの上からミリネジを切っているがとても褒められたモノじゃない・・・

この真相はこうだ・・・ブリーザーのメネジにミリネジでタップを切る→プラグを作ろう→ブラスの丸棒からネジを切ったが六角の加工は出来ない→モノが丸い為につかめない・・・ボルトを真ん中に入れて締められるようにしよう・・・

只、先にボルトが緩んだ場合にはどうするんだい?・・・せめて中央に穴くらい開けなきゃイカンだろ・・・ここは、カムシャフトの端面から取り出すブリーザーの容量不足の改善の為にいじる場合が多いが、今回の原因かは分からない。

で、新しいオーナーのTさんは一般人だから、必要のない過度の整備を控え費用を抑えなきゃイケないとコンセプトを再認識。で、自作されたプラグに二面分のカットをする・・・

こうすれば、スパナで脱着が可能になるし六面加工するよりも安く済む。ネジはミリネジだから二面幅も敢えて14mmとしてやった。

クランクケースとは、元々左右違う金型から鋳造されたものなので、必ず位置を決めてから各部の穴開けがされる。その為にノックピン等が使われる。しかし、このエンジンには2個あるうちの1個がない・・・で、このケースには幾場所かに溶接の修復跡がある。ここもその時の不完全な作業によってピンを取り外したようだ。だがそれではケースの定位置からずれてしまう・・・

普通のカラーなどとは違い、この場合には100分の1ミリ単位の精度でピンを慎重に削る・・・

中央の小さなモノが作り直したピンだ・・・これで左右のケースが他の要因に邪魔される事なくセンター性を維持できるようになる・・・

排気量に伴いメインベアリングへの負荷が増大しボールベアリングでは破損が多発するようになる。1970年代に進むにつれ各社それぞれにローラーベアリングへと移行する・・・

取り外すとケースとの嵌め合いが過去の脱着で傷んでいる事が分かる。これ冷間で取り外す時に出来る傷だ。エンジンをバラそうとしている皆さん、お願いだからここを冷間で外そうとする事はやめてくれ。ここを傷める事だけは絶対にしてはイケないんだ・・・

ノートンツインエンジンには、やはりこのローラーベアリングが適する。耐久性もずば抜けて高く何処まで走っても絶対的な安心感がみなぎる・・・

現行の市販車のエンジンをレース用にする場合、必ずバリや形状の不具合を修正する事は当然だ。だがクラシックカーの世界では禁断の領域だと知って欲しい。どんなにバリが出ていても、どんなに鋳型の形状不良があっても、絶対に削ってはイケない。製造当時の鋳型に敬意をもって「へぇーこのエンジンの鋳型おもしろいねぇ~・・・」なんて会話が将来に渡って続く事がこの世界の醍醐味、一気に価値が下がってしまう・・・

で、このタイミングサイドの内面を削った跡がある。リフト量の多いカムシャフトを入れた場合に接触するところでもあるが、ここをこのような形状に削る事は誠にもって無知の証だ。やってはイケない事の典型だと言っておく・・・

基本的な話に戻すが、これはクランクケースのボトムに位置するエンジンオイル用のストレーナーで異物をオイルポンプを始めラインに流さないためのモノ。この時代のエンジンには現行車のような高分子フィルターは無いから、この金網でこしとるだけでしかない。レースをしようとするエンジンがこんな汚れとは一体どういう事なんだ?・・・これでサーキットコースを走ろうと言うのか?・・・

今回のボトムの作業は大切だからと常に念入りに行うものの、コストとの兼ね合いも大切だ。一般道を走る人に過度の整備は必要のない事。

さりとて無謀な状態をそのまま渡す訳にもいかない・・・使えるところは極力そのまま再使用しどうしてもダメな部分に注力する・・・やるべき作業が出来ずに余計な事ばかりに費用がかさんで行く・・・

「この車両はレースで入賞したから凄く良いものなんですよ・・・」 皆さんもこうした誘い文句の裏側が見えたと思う。残念な事に、このボトムで私が称えたいモノはスチール製のコネクティングロッドだけになってしまったんだ・・・松枝

Posted by nunobiki_classics at

01:04

│作業中車両のプチ報告

2019年12月01日

1959 TRIUMPH T110 東京都W様 修理作業 プチ報告その7

東京都杉並区Wさんの1959年のT110、新しいバッヂに墨入れしましたよ・・・やはり品格あっていいですね・・・

ぺトロールタンクの塗装も終えました・・・今は小さいタンクが流行ったりしてますがね、このボリューム感こそトライアンフの絵です・・・

前後のマッドガード&ぺトロールタンクも塗装完了&乾燥も終えましたよ。後は水研ぎ&磨き作業致します。その後、バッジ等のクロームパーツを取り付けて車体に取り付ける予定です。T110の塗装作業の進捗状況こっそりとプチ報告です・・・松枝

Posted by nunobiki_classics at

21:19

│作業中車両のプチ報告